Sur la scène du théâtre Monnot, Philippe Aractingi livre un one-man-show d’une rare intensité. Dans un monologue éclaté et généreux, il met à nu les blessures, la mémoire et la fragilité d’une génération libanaise en quête d’ancrage.

Assister à «Sar wa’et el-haki» (Parlons, il est temps), le seul en scène de Philippe Aractingi, c’est accepter de plonger en apnée dans un maelström de souvenirs, de langues et d’émotions. Le spectacle, mis en scène par Lina Abyad, est présenté au théâtre Monnot du 30 septembre au 12 octobre 2025 à Beyrouth, après une tournée remarquée en France, en Allemagne et en Tunisie.

À l’origine de cette aventure, il y a d’abord un empêchement: celui du cinéma, devenu inaccessible ou trop cher à produire dans le contexte libanais actuel. Ce blocage a forcé le réalisateur à chercher d’autres voies d’expression. La frustration, l’urgence de témoigner et la nécessité de ne pas laisser la mémoire se dissoudre dans le silence sont devenues les moteurs de ce spectacle vivant. Il fallait raconter, même autrement, même sans caméra.

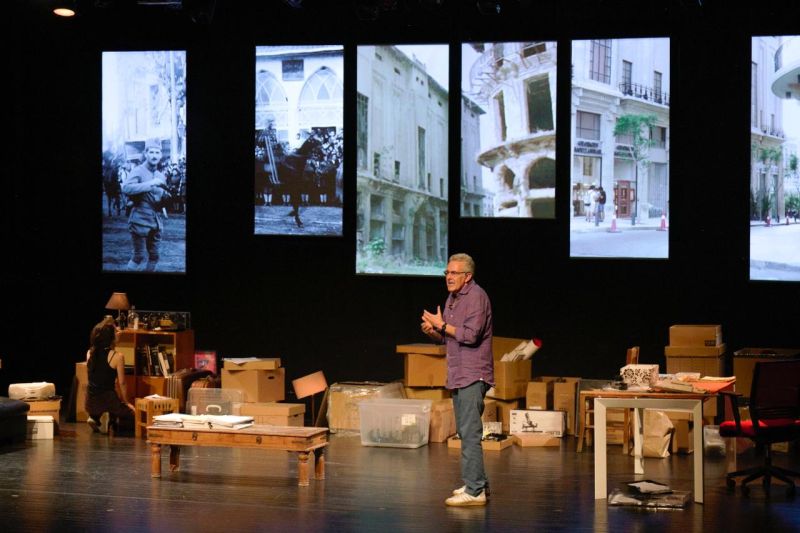

Le dispositif scénique participe de cette mémoire éclatée. © Imad el-Khoury

Dès les premiers instants, la scène s’ouvre comme un miroir où Philippe Aractingi, seul, démultiplie sa voix, se dédouble, se fragmente pour mieux se retrouver. Loin d’un simple récit linéaire, se déploie une mosaïque où l’enfance de Philippe rejoint celle de centaines de milliers de Libanais, où ses souvenirs se mêlent à ceux des parents, des enfants, voire de plusieurs générations traversées par l’exil intérieur.

Le dispositif scénique participe de cette mémoire éclatée: objets épars, cartons, souvenirs entassés ou abandonnés comme lors d’un énième déménagement. Que prendre, que laisser, à chaque départ, à chaque nouvelle tempête, à chaque morcellement de soi? Aractingi laisse planer cette question, suspendue dans l’air du théâtre comme dans celui de Beyrouth. Toute l’existence semble parfois tenir dans cette fraction d’hésitation, ce doute, ce désordre aussi familier qu’intime. On rit de ce chaos, puis la gorge se serre. Le récit des blessures et des élans brisés, des déménagements en série, des séparations, des pertes, de ces bouts de soi semés aux vents, mais aussi des joies fugaces, nous prend par surprise. Les bonheurs qu’il évoque sont aussi éphémères que le vol d’un papillon dans l’ombre d’un aigle – un clin d’œil à l’un de ses scénarios restés sur papier. Mais l’espoir – encore et toujours lui – transperce la mélancolie.

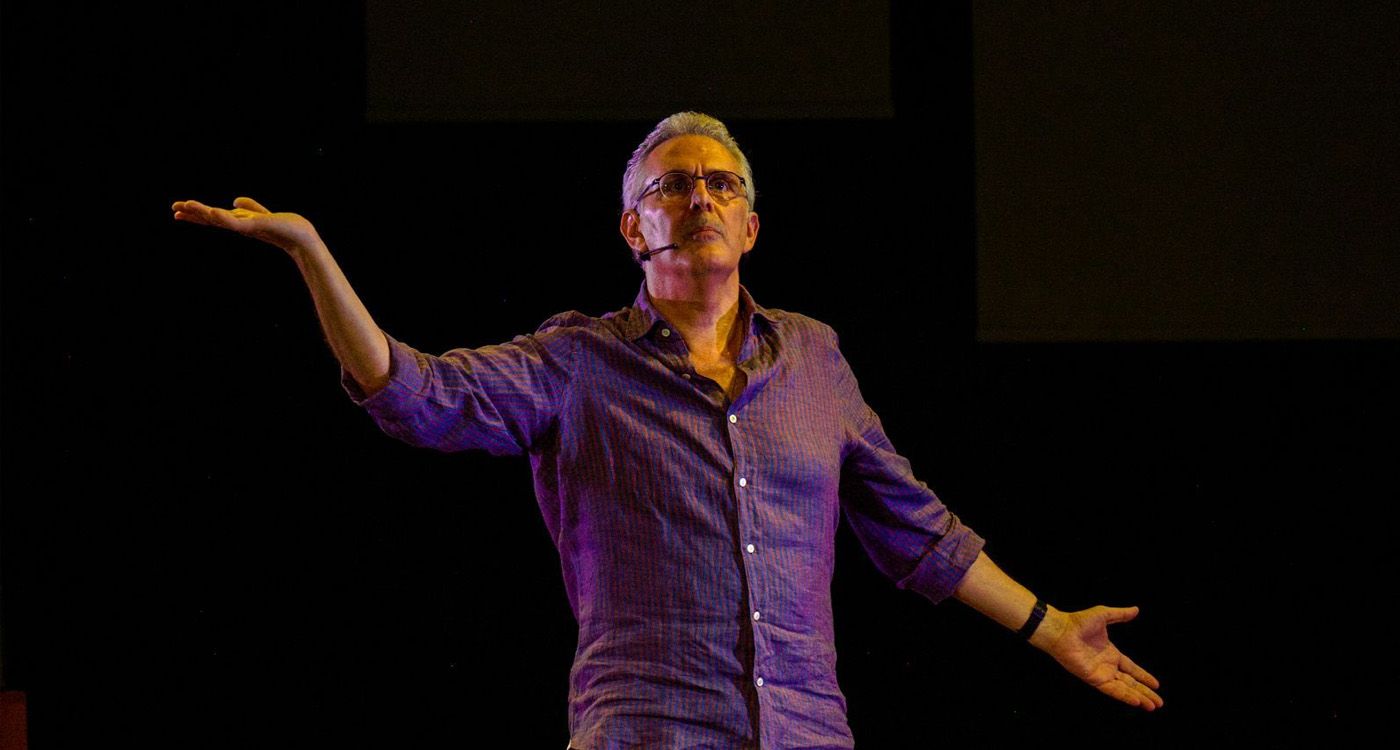

Philippe Aractingi met à nu les blessures d’une génération libanaise en quête d’ancrage .© Imad el-Khoury

La scène comme catharsis

La pièce se construit en cinq parties, chacune rythmée par une cassette audio, cinq bandes magnétiques rescapées du passé comme autant de chapitres. On entend la voix du père, celle de la mère, leurs accents familiers qui résonnent comme une berceuse ou un rappel: «Philippe, fais tes gammes.»

Les cassettes, précieusement conservées, deviennent la colonne vertébrale de la traversée, matérialisant l’irruption du passé dans le présent. Les souvenirs d’enfance ressurgissent à travers des projections, des extraits de films super 8, des photos prises par Aractingi lui-même: autant de traces arrachées à l’oubli, posées là comme preuves fragiles que tout peut s’effacer, disparaître, et qu’il faut sauver ce qui peut l’être.

La guerre n’est jamais loin. Qu’elle soit civile ou autre, elle rôde, s’immisce, ressurgit. Aractingi la raconte sans pathos, dans une langue simple, où le français, l’arabe et l’anglais s’emmêlent, se tordent, se réinventent. Il invite le public à plonger dans ce tourbillon linguistique propre aux Libanais, ce mélange étrange qui fait leur marque déposée. Tout comme se sentir si souvent étranger chez soi tout en adorant viscéralement cette terre. On veut la fuir pour oublier, mais rien ne s’oublie. On continue à raconter Beyrouth encore et encore, même si le recul nécessaire à un véritable travail de mémoire n’a jamais été fait. Et pour cause: la guerre n’est jamais finie.

Souvenirs d’enfance, exil, valises et langue mêlée. © Imad el-Khoury

La scène devient alors une thérapie à ciel ouvert. L’enfant et l’adulte se cherchent, s’affrontent et finissent, peut-être, par se retrouver dans la parole enfin libérée. Aractingi ose parler de sa dyslexie, de ses maladresses, de ses fautes, de ses doutes, et de ses rires aussi. Ce malaise de n’appartenir à aucune langue, de ne jamais avoir de véritable chez-soi, se dissout peu à peu dans une forme d’acceptation et d’autodérision. On comprend alors pourquoi il photographie tout ce qui l’émeut dans Beyrouth: tout peut disparaître, cinq villes déjà effacées, et une sixième qui se dessine à peine. Quand on aime, on ne compte plus. Et pourtant, chacun compte différemment, selon la génération à laquelle il appartient et ce dont il se souvient.

C’est toute la complexité libanaise qui traverse la pièce: la mémoire qui refuse l’oubli, la violence qui mute, mais ne meurt malheureusement jamais, la tendresse qui surnage au milieu du tumulte. Sur scène, les souvenirs personnels de Philippe deviennent ceux d’un peuple, convoquant la douleur collective mais aussi la capacité de se relever des Libanais. L’humour, constamment présent en filigrane, n’est-il pas, après tout, la politesse du désespoir?

En quittant la salle, il reste la voix de Philippe et celles de ses parents, le prolongement des déménagements, le tourbillon des langues. Mais surtout, il subsiste ce goût d’enfance resté en bouche: celui du fatayer de sa maman – la Madeleine de Proust de chez nous – , indissociable de la mémoire et du réconfort, qui persiste au palais comme la douceur entêtante d’une ville qu’on n’arrive jamais à (vraiment) quitter.

Certaines émotions ne s’écrivent pas. Elles se vivent, dans la salle. À vous d’aller les découvrir.

Commentaires