C’est par un moment de pure joie, presque de bonheur, que Jésus entame le dernier acte de sa vie terrestre: celui de sa Passion et de sa victoire sur la mort, ultime mutation de la race humaine. Cette joie pure est celle de la fête des Rameaux, que l’Église commémore le dernier dimanche du Grand Carême. C’est, par anticipation, la joie de Pâque elle-même. Mais l'ombre de la Croix s'y projette secrètement.

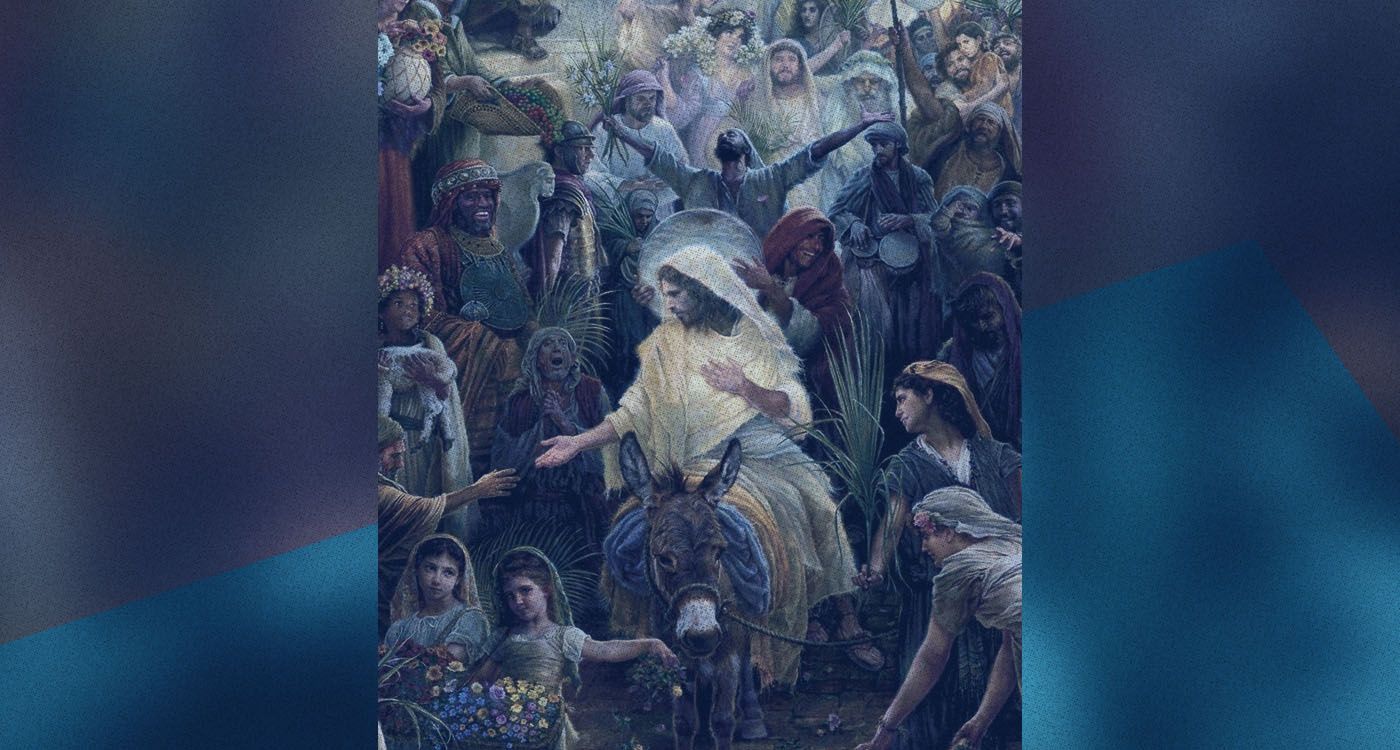

La fête juive de Pâque est proche. Jésus «monte» au temple, mais il choisit cette fois de le faire triomphalement. Voulue et planifiée par Jésus, cette entrée messianique est l’occasion d’une grande liesse populaire. Il traverse la foule, revêtu, selon la visionnaire du XIXe siècle Anne Catherine Emmerich, dont les récits ont inspiré le cinéaste Mel Gibson, d’une belle tunique, d’une ceinture et d’une étole sur lesquelles figurent probablement les noms des tribus et des patriarches bibliques. Il avance, juché sur un ânon que ses disciples ont délié, en confiance, sur ses instructions. Le «tapis rouge» lui est déroulé: des hommes, des femmes et des enfants sortent à sa rencontre en tenant des rameaux de palmiers, certains jonchent de brassées de verdure et d’habits le sentier qu’il emprunte en criant: «Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!». Et quand on le lui demande, il refuse de faire taire la foule et, au contraire, l’approuve. «S’ils se taisent, les pierres crieront!», lance-t-il ouvertement.

Il n’a pas parlé en cachette ces trois dernières années, même s’il cèle certaines vérités dans des paraboles. Sa notoriété est grande et il fait des jaloux. Certains Juifs pensent que s’il n’était pas proche de Dieu, il n’aurait jamais pu accomplir les signes qu’on lui voit faire, mais beaucoup, dont les scribes, les prêtres et les pharisiens, s’indignent de ses propos et les déforment à leur guise. Il a parcouru les villes et les villages de Palestine, prêchant l’avènement du royaume de Dieu, guérissant les malades, accomplissant d’innombrables miracles qui révèlent son pouvoir sur la vie et la nature. Le dernier signe en date n’est pas le moins éclatant: la résurrection de Lazare, un homme mort depuis quatre jours et dont le cadavre avait commencé à se décomposer. Tout cela va lui aliéner les chefs religieux de son temps. Outre le grand défi qui leur est lancé, ces notables et docteurs de la Loi vivent sous occupation romaine et savent que les Romains ne plaisantent pas avec l’ordre public.

Jésus sait intérieurement qu’en se conduisant comme il le fait, la mort l’attend. Il sait aussi que c’est pour cela qu’il est «sorti» ou encore qu’il est «venu» au monde. Il a profondément choqué ses disciples en le leur disant. Mais ce qu’il accomplit possède un sens vital que ses disciples ne saisissent toujours pas. L’homme qui s’avance, c’est la figure humaine du bélier qui s’est pris les cornes dans un buisson et que le patriarche Abraham a sacrifié en lieu et place de son fils Isaac sur la montagne de Moriah (Genèse 22:1-14). Son entrée dans le Temple coïncide avec le jour où l’on choisit les bêtes sans défaut que l’on sacrifiera à la Pâque. Il ne vient pas abolir, il vient accomplir.

Les sacrifices humains étaient-ils courants dans la culture d’alors? On en trouve un ou deux exemples dans les textes bibliques. Ce sont des résidus de croyances primitives dont la foi en Dieu n’a pas encore été purifiée. Il est douteux que Celui qui a commandé à l’homme «Tu ne tueras point», soit favorable aux sacrifices humains. Mais on a le droit, avec le philosophe danois Kierkegaard, d’être profondément troublé par l’épreuve que fut l’offrande d’Isaac. Il y a là, dit-on, un équilibre mystérieux entre le mal qui ronge et domine le monde, et l’offrande à Dieu qui répare cette déchirure métaphysique. La souffrance réparatrice, les intimes du «Fils de l’homme», comme Jean-Paul II, en sont restés conscients jusqu’à la fin, jusqu’à la débilitante maladie de Parkinson qui figea leur visage devant les foules.

Voilà donc la fête des Rameaux dont les chrétiens font souvent un défilé de mode enfantine et de bougies décorées. La foi profonde n’y trouve certainement pas son compte. Comme dit plus haut, l’ombre de la Croix s’y projette déjà. Ce jour-là, en chemin pour le Temple, Jésus s’arrête et pleure. Ce sanglot est pour Jérusalem. Ce Dieu dont elle cherche la face, ce Messie qu’elle attend depuis des siècles, le voilà au milieu d’elle, mais elle ne le reconnait pas. Il a pour elle et pour tous, et il est curieux de le dire, les sentiments d’une mère poule. Il voudrait couvrir de ses ailes son peuple et tous ceux qui, dans quelques jours, le condamneront à mort sur une proclamation jugée blasphématoire.

Le monde va aussi mal aujourd’hui qu’il allait en ce temps-là. Aujourd’hui encore, les moqueurs et les sceptiques triomphent. «Qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui!». Nous vivons un temps d’intrigues et de trahison, d’irrespect et de destruction, d’impudeur, de folie des grandeurs et d’usage immodéré de la force. Comme antidote, surgit du fond du 7e siècle avant la venue du Christ le «Chant du serviteur» du prophète Isaïe: «Qui croirait ce que nous entendons dire, et le bras de Yahvé, à qui a-t-il été dévoilé? Comme un surgeon, il a grandi devant nous, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat nous l'avons vu et sans aimable apparence, objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de douleurs et connu des souffrances, comme ceux devant qui on se voile la face (...) Or c’étaient nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était accablé (...) Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. (Isaïe 53, 1-5)

Commentaires