Insomniaques, obsessionnels ou carrément borderline: les écrivains célèbres n’écrivent jamais “comme tout le monde”. Plongée en deux volets dans leurs routines excentriques, souvent aussi déroutantes que les romans qu’ils ont laissés à la postérité.

L’acte d’écrire a ceci de particulier qu’il se situe à la frontière entre l’inspiration et la méthode, le surgissement du mot et la mécanique du geste. Pour certains auteurs, la routine devient ainsi un rituel sacré, un enchaînement millimétré de gestes destinés à conjurer le vertige de la page blanche. D’autres y trouvent un équilibre psychique, voire une survie physique. Il ne s’agit pas simplement de s’asseoir et de noircir du papier: encore faut-il avoir la bonne lumière, le bon stylo, la bonne dose de café – voire, parfois, l’absence totale de vêtements. Ce premier article se penche sur les forçats de la régularité, les marathoniens de la littérature, ceux pour qui écrire relevait moins de la fantaisie que d’un art de la guerre quotidienne.

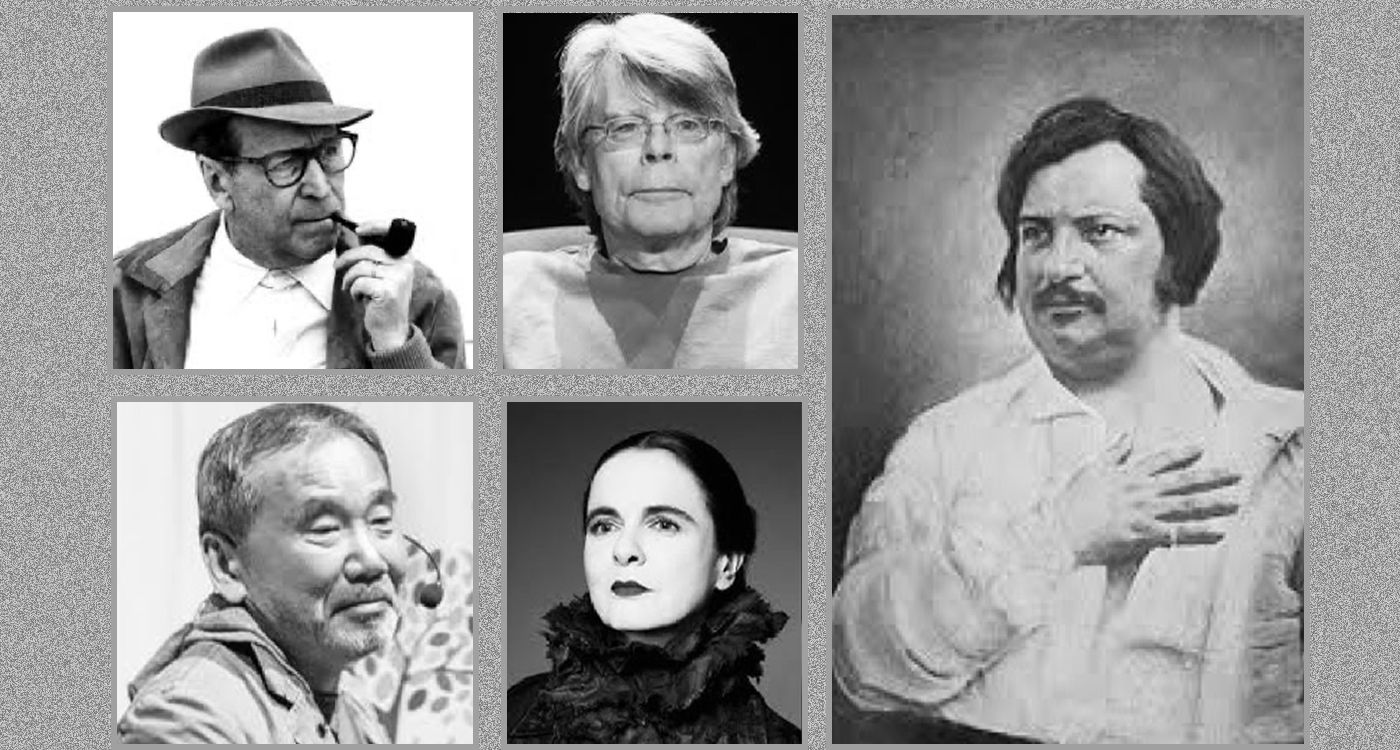

Balzac ou la caféine létale

Le cas d’Honoré de Balzac frôle la tragédie antique. L’auteur de La Comédie humaine s’imposait un rythme de travail titanesque: il se levait à une heure du matin pour écrire jusqu’à huit, parfois jusqu’à quinze heures par jour. Sa seule arme? Le café. Pas quelques tasses comme le commun des mortels, non: jusqu’à cinquante par jour. De préférence, noir, serré, presque brûlé. Il prétendait même qu’il lui arrivait de manger du marc de café à la cuillère. Cette surconsommation, conjuguée à son manque de sommeil chronique, a précipité sa fin. Il meurt à 51 ans, terrassé par l’hypertension, laissant derrière lui une œuvre immense… et un foie probablement fossilisé.

Haruki Murakami, le moine minimaliste

À l’extrême inverse de l’excès balzacien, Haruki Murakami incarne la rigueur zen. L’auteur japonais applique à l’écriture une méthode quasi ascétique: lever à 4h du matin, écriture pendant cinq à six heures, puis course à pied ou natation, le tout avant une extinction des feux à 21h précises. “Pour écrire un roman, j’ai besoin d’endurance physique autant que mentale”, confie-t-il. Sa routine ressemble à celle d’un athlète d’élite – ou d’un moine bouddhiste branché sur un minuteur suisse. À la clé: une œuvre profondément onirique, mais structurée comme une horloge. Ou comme un marathon narratif.

Stephen King, l’horloger de l’horreur

L’auteur de Carrie et de Shining a beau peupler ses romans de créatures démoniaques et de clowns carnivores, sa propre routine d’écriture est d’une propreté chirurgicale. Tous les jours, sans exception, King écrit au moins 2.000 mots. Il commence à la même heure, dans le même endroit, et s’interdit toute distraction jusqu’à ce que le quota soit atteint. Cette discipline, presque militaire, lui permet de publier en moyenne un roman par an – une productivité qui laisse rêveur… ou terrifié. Car chez King, même la méthode est un monstre tapi dans l’ombre, guettant le moindre relâchement.

Amélie Nothomb, la dictatrice du matin

Si l’on devait dresser une cartographie des écrivains lève-tôt, Amélie Nothomb aurait une place de choix en haut de la pyramide. Chaque jour, elle écrit de 4h à 8h du matin, religieusement, armée d’un Bic bleu cristal et d’un demi-litre de thé noir. Elle se décrit comme vivant “sous dictature” – la sienne –, refusant toute concession, même à la maladie ou au manque d’inspiration. Ce qui frappe, au-delà de la ténacité, c’est la ritualisation maniaque du geste: même stylo, même thé, mêmes horaires. L’écriture devient un exorcisme, une cérémonie intime aux allures de combat. Avec elle-même, et avec le vide.

Georges Simenon, le moine en salopette

L’auteur des Maigret ne plaisantait pas avec le travail. Lorsqu’il entamait un nouveau roman – ce qu’il faisait, en moyenne, une fois par mois –, il s’isolait complètement, interdisait toute visite et portait les mêmes vêtements jusqu’à la fin du manuscrit. La légende veut qu’il pût écrire un roman entier en sept jours, sans retouche, d’une traite. Il se comparait à un médium: “Le roman descend en moi, je n’ai qu’à le transcrire.” Ce qui, en réalité, trahit une maîtrise absolue de son propre rythme. Chez Simenon, le style naît de la transe, mais la transe est parfaitement calibrée.

Rigueur ou superstition?

Tous ces auteurs ont en commun une foi inébranlable dans le pouvoir du rituel. Qu’il s’agisse de se lever aux aurores ou de s’enfermer pendant une semaine, d’aligner 500 mots ou de vider un litre de thé, ils ont compris qu’écrire ne relève pas seulement de l’inspiration. C’est un corps-à-corps avec le réel, une lutte contre la dispersion du monde. Et cette lutte, ils la mènent à coups de gestes répétés, presque sacrés.

La littérature, dès lors, n’est pas un loisir. C’est un métier. Parfois, une pathologie contrôlée. Et souvent, un choix de vie qui impose ses horaires, ses outils, ses sacrifices – comme n’importe quelle grande passion.

Dans le prochain volet, nous plongerons dans les routines plus fantasques – parfois franchement délirantes – d’auteurs pour qui l’écriture se joue autant dans les effluves de pommes pourries que dans un bain de champagne.

Commentaires