Bien avant la médecine moderne, soigner relevait d’un savoir mêlant sacré, pouvoir, expérience et transmission orale. Des coupeurs de feu à l’Antiquité, du Moyen Âge à la monarchie sacrée, des guérisseuses persécutées à l’institutionnalisation de la médecine savante, de la colonisation aux temps de guerre, cette série a retracé une histoire longue et souvent refoulée du soin. Ce dernier volet, consacré au XXe siècle, clôt la série en montrant comment, malgré le triomphe de la médecine scientifique, les guérisseurs n’ont jamais disparu.

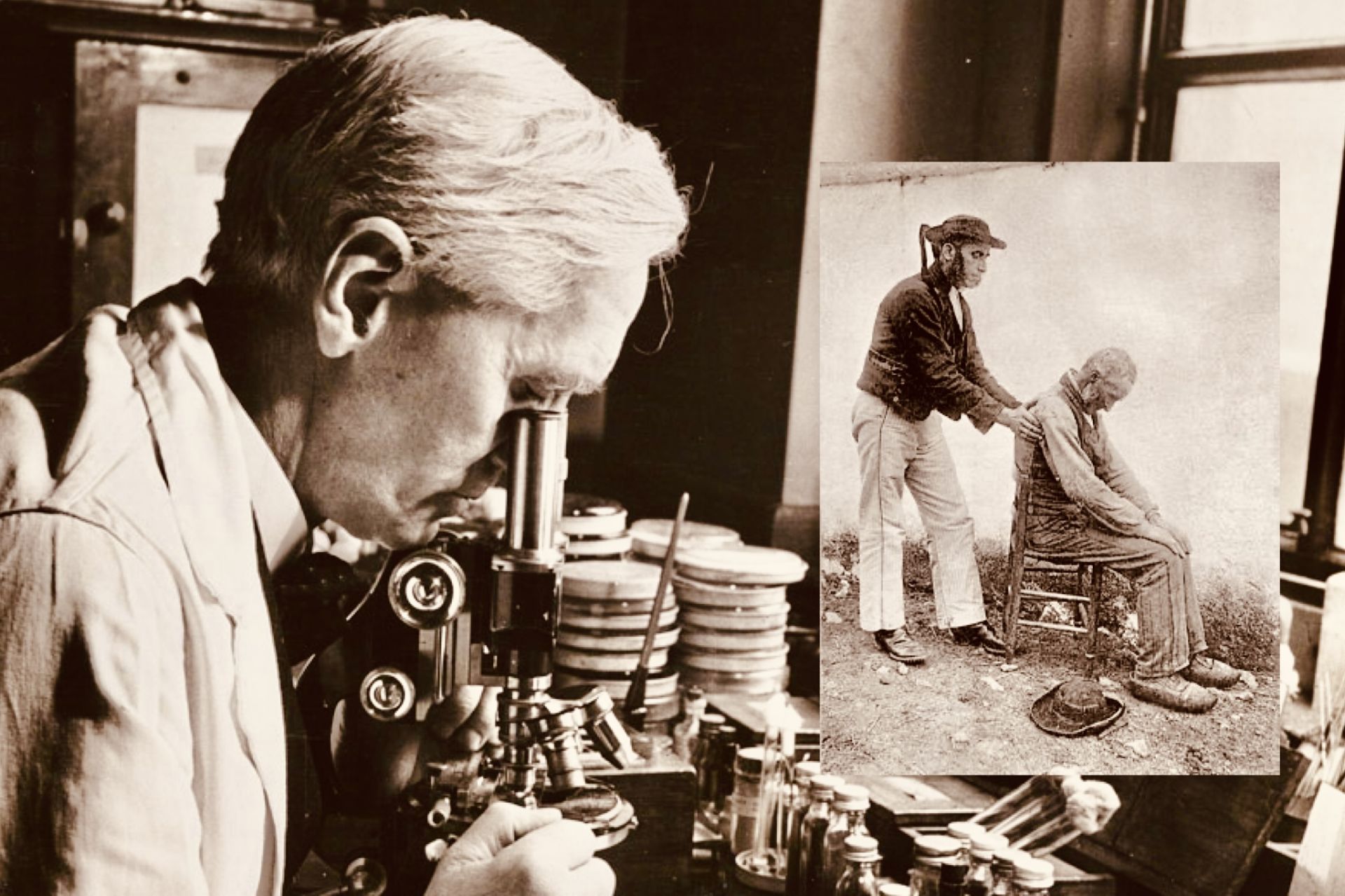

Le XXe siècle est souvent raconté comme celui de la victoire définitive de la médecine scientifique. Vaccins, antibiotiques, imagerie médicale, spécialisation des disciplines : le progrès est spectaculaire, mesurable, institutionnalisé. Pourtant, derrière ce récit triomphant, une autre histoire se poursuit, plus discrète. Tout au long du siècle, les guérisseurs continuent d’exister, de soigner, de transmettre – dans l’ombre.

Au début du XXe siècle, la médecine s’affirme comme une autorité centrale. Les diplômes, les facultés, les hôpitaux et les ordres professionnels définissent strictement qui peut soigner et selon quelles règles. Les pratiques non reconnues sont progressivement disqualifiées. Le guérisseur devient une figure périphérique, associée à la ruralité, à l’archaïsme ou à la crédulité populaire. Officiellement, il n’a plus sa place.

Dans la réalité quotidienne, pourtant, ces figures ne disparaissent pas. Dans les campagnes, les quartiers populaires ou les zones éloignées des centres médicaux, rebouteux, magnétiseurs, coupeurs de feu ou soigneurs religieux continuent d’être consultés. On y va souvent après avoir vu un médecin, parfois avant, parfois en parallèle. Le recours n’est pas idéologique. Il est pragmatique, intime, souvent silencieux.

Cette persistance tient à ce que ces guérisseurs répondent à des attentes que la médecine scientifique peine à prendre en charge. Ils prennent le temps, écoutent, touchent, expliquent. Leur efficacité n’est pas toujours évaluée en termes de guérison biologique, mais de soulagement, de réassurance, de reconnaissance de la souffrance. Ils travaillent dans un registre relationnel et symbolique que la médecine moderne, de plus en plus technique, tend à reléguer au second plan.

L’État et les institutions médicales entretiennent avec ces pratiques une relation ambiguë. D’un côté, elles sont officiellement disqualifiées, parfois poursuivies pour exercice illégal de la médecine. De l’autre, elles sont souvent tolérées tant qu’elles restent discrètes, qu’elles ne contestent pas l’autorité médicale et qu’elles ne se substituent pas ouvertement aux soins officiels. Le guérisseur devient ainsi une figure tolérée mais invisible.

Les grandes crises du siècle renforcent cette coexistence silencieuse. Les deux guerres mondiales, les pénuries, les déplacements de populations, mais aussi l’isolement social lié à l’urbanisation rapide créent des situations où la médecine institutionnelle ne suffit pas toujours. Dans ces moments, les guérisseurs réapparaissent comme des ressources locales, accessibles, enracinées dans les communautés.

Après la Seconde Guerre mondiale, alors même que la médecine connaît des avancées majeures, une autre fracture apparaît. La médicalisation croissante de la vie – naissance, maladie, vieillesse, mort – suscite des résistances. Certains patients se sentent réduits à des cas, à des symptômes, à des chiffres. Le soin devient efficace, mais parfois déshumanisé. Cette tension ouvre un espace pour des pratiques parallèles.

À partir des années 1960 et 1970, un tournant s’opère. Les critiques de la société industrielle, l’intérêt pour les cultures non occidentales et la remise en question de l’autorité scientifique favorisent un regain d’attention pour les médecines dites «alternatives». Acupuncture, homéopathie, magnétisme, soins énergétiques ou pratiques spirituelles gagnent en visibilité. Les guérisseurs sortent partiellement de la clandestinité.

Cette reconnaissance reste toutefois limitée. Ces pratiques sont souvent requalifiées en « médecines complémentaires » ou en approches de bien-être. Elles ne menacent pas l’ordre médical dominant, mais s’y adossent. La hiérarchie demeure claire : la médecine scientifique soigne le corps, les autres pratiques accompagnent, soutiennent, apaisent. Le guérisseur n’est plus un rival, mais un acteur périphérique.

Ainsi, le XXe siècle ne signe ni la disparition ni le triomphe des guérisseurs. Il marque leur reconfiguration. Ils passent du centre à la marge, de la visibilité à la discrétion, de l’autorité reconnue à la tolérance implicite. Leur existence devient une histoire parallèle, rarement écrite, souvent transmise par le bouche-à-oreille.

Guérir dans l’ombre, au XXe siècle, c’est maintenir une autre mémoire du soin. Une mémoire faite de gestes appris hors des institutions, de paroles échangées dans l’intimité, de pratiques non codifiées. Cette persistance révèle une chose essentielle: malgré les progrès incontestables de la médecine scientifique, le besoin de sens, de relation et de reconnaissance ne disparaît pas.

Le XXe siècle montre ainsi que la médecine moderne n’a pas effacé les guérisseurs. Elle les a déplacés. Elle les a rendus discrets, parfois invisibles, mais toujours présents. Leur survie silencieuse rappelle que soigner ne se réduit jamais entièrement à une technique, et que toute société, même la plus médicalisée, continue de produire ses propres marges du soin.

Commentaires