En pleine tournée américaine, Jafar Panahi accompagne le succès international de son film Un simple accident, choisi par la France pour les Oscars. Le cinéaste dissident regrette toutefois de ne pas pouvoir représenter l’Iran en raison des restrictions imposées par Téhéran.

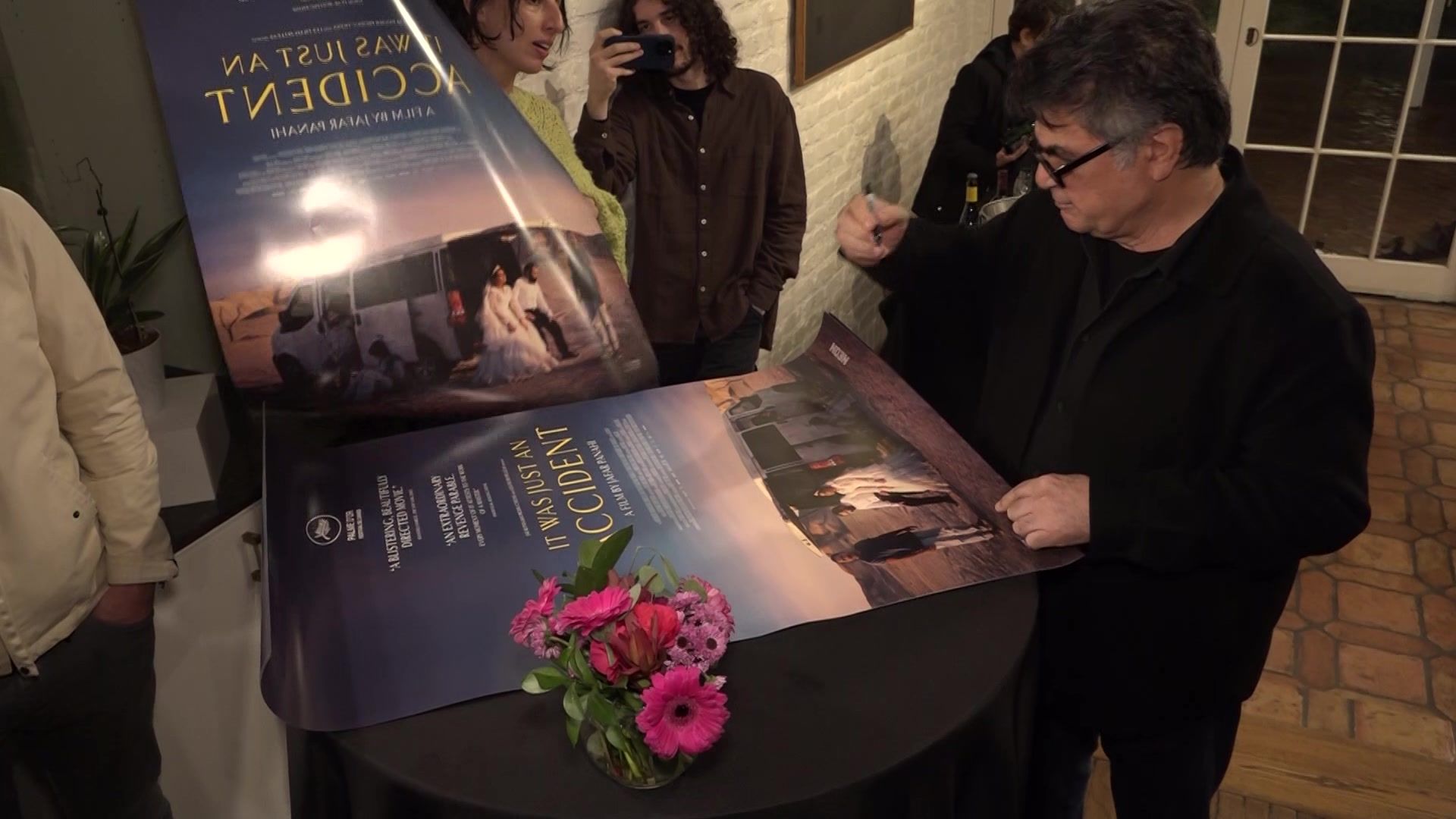

Los Angeles, New York, Seattle... Après des années sans pouvoir sortir d'Iran, Jafar Panahi savoure sa tournée aux États-Unis ces dernières semaines, pour promouvoir son film Un simple accident, Palme d'or à Cannes et choisi pour représenter la France aux Oscars.

«Pourquoi ne serais-je pas heureux? Mon film a été sélectionné au final», sourit le cinéaste multiprimé, dont l'œuvre est largement pressentie pour être nominée dans la catégorie du meilleur film international.

Réalisé clandestinement, son long-métrage, où un tortionnaire de la République islamique se retrouve aux mains de ses anciens prisonniers, a failli ne jamais aboutir. Le tournage a été interrompu par la police, avant d'être bouclé à la va-vite quelques semaines plus tard.

La post-production, confiée à une société française, a permis à Paris de propulser Un simple accident dans la course aux Oscars.

Mais à 65 ans, le cinéaste dissident aimerait que les règles de l'Académie changent, pour permettre aux artistes iraniens censurés par Téhéran de représenter leur patrie.

En concourant aux Oscars, «je voulais vraiment que ce soit pour mon propre pays. Mais lorsqu'une société est oppressée, certaines difficultés surgissent», confie-t-il à l'AFP en farsi, lors d'un entretien avec une traductrice à Los Angeles.

Le problème est loin d'être nouveau: là où les festivals de Cannes, Venise ou Berlin sélectionnent eux-mêmes des films des quatre coins du monde en fonction de leur qualité artistique, les Oscars exigent que les autorités de chaque pays présentent un candidat pour la statuette du meilleur film international.

Cinéma «humaniste»

Un système de plus en plus critiqué ces dernières années, notamment face à la montée de l'autoritarisme et des démocraties illibérales.

«Cela réduit et sape l'indépendance des cinéastes», regrette M. Panahi, qui a été emprisonné à deux reprises, a été interdit de voyager hors d'Iran pendant une quinzaine d'années, et continue de créer malgré l'interdiction de filmer pendant vingt ans qui le vise depuis 2010.

«Le cinéma iranien est un cinéma humaniste, et il a toujours su résonner avec les publics du monde entier», remarque ce grand fumeur derrière ses lunettes teintées, en rappelant les deux Oscars décernés aux films d'Asghar Farhadi, Une séparation, Le Client, ou le succès international d'Abbas Kiarostami, Palme d'or en 1997 pour Le Goût de la cerise.

Ces illustres prédécesseurs ont toujours réussi à louvoyer, malgré les pressions de Téhéran.

Mais cela n'est plus toujours possible, dans un pays qui a durement réprimé la révolte populaire provoquée en 2022 par la mort en détention de la jeune Mahsa Amini, arrêtée en raison d'un voile islamique mal ajusté.

L'an dernier, le réalisateur Mohammad Rasoulof s'est exilé pour échapper au fouet et à huit ans d'emprisonnement après avoir tourné Les Graines du figuier sauvage, qui a représenté l'Allemagne aux derniers Oscars.

C'est avec lui que M. Panahi avait été arrêté en 2010 à son domicile, où les deux artistes travaillaient sur un film.

«Surmonter la violence»

Depuis, le cinéaste a aiguisé ses techniques pour tourner en secret.

Une bonne partie de l'intrigue de Un simple accident se déroule dans une camionnette, qui sert également de cache. Les scènes en extérieur sont réalisées dans des coins désertiques ou des quartiers moins fréquentés.

«Quand vous vivez quelque part, vous êtes au cœur de cet endroit et vous pouvez trouver les moyens de vous échapper», s'amuse-t-il.

Inspiré par son séjour derrière les barreaux, le film suit les débats enflammés d'Iraniens ordinaires passés par la même prison, concernant le sort qu'ils veulent réserver à leur ex-geôlier, kidnappé par un garagiste.

Faut-il le tuer pour venger les humiliations subies, ou refuser de s'abaisser au niveau de son tortionnaire? À travers ce bourreau, le réalisateur esquisse un Iran où le pouvoir des mollahs s'affaisse, et où ce dilemme moral pourrait bientôt devenir collectif.

Le long-métrage «ne traite pas seulement du présent, mais du futur», insiste M. Panahi.

En tant que cinéaste, «vous pensez aux personnes qui vont vivre dans ce pays plus tard, et vous devez planter les graines pour surmonter la violence.»

Par Romain FONSEGRIVES / AFP

Commentaires