La scène moyen-orientale navigue d’impasse en impasse alors que les configurations étatiques s’effilochent à vue d’œil et donnent le sentiment que plus rien ne tient. La violence à l’état pur et les dynamiques d’implosion se relaient de manière continue. Les arbitrages diplomatiques dérapent et les crues souterraines emportent tout sur leur passage. Comment réussir des médiations diplomatiques en l’absence de structures étatiques un tant soit peu consistantes?

L’ubiquité de la violence n’est que le revers des rapports de force qui opèrent au détriment des faux-semblants institutionnels instrumentalisés par des politiques de puissance transversale qui ne reconnaissent aucune borne souverainiste et qui s’emploient à creuser les dissensions civiles au profit d’un état généralisé de chaos où la prolifération des conflits débouche inévitablement sur des scénarios de guerre civile. Le cas dramatique des pays du «Levant» recoupe celui des franges hypothétiques de la géopolitique arabe illustrées par le Yémen.

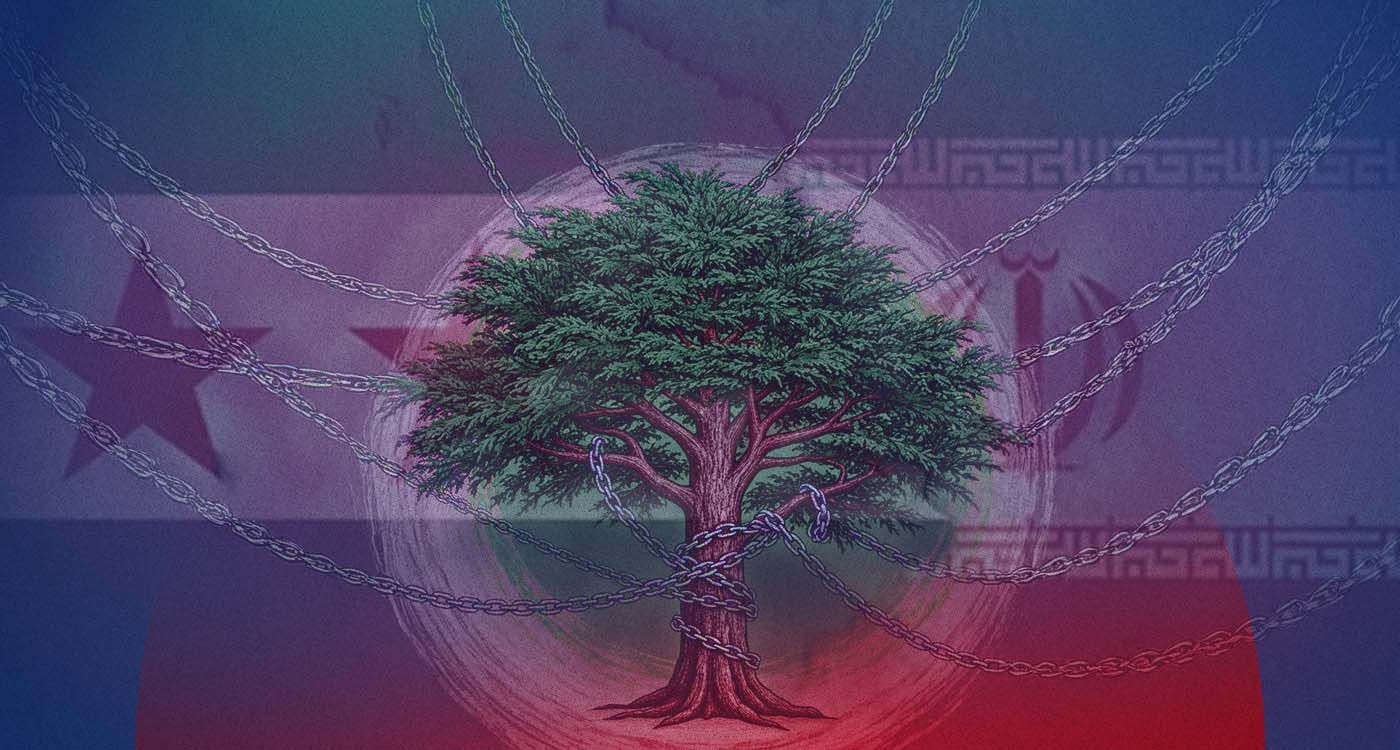

Le Liban, étant l’unique pays arabophone à disposer d’une culture et d’institutions démocratiques, n’a cessé, soixante-cinq ans durant, de défendre contre vents et marées cet héritage pris d’assaut par une conjonction de politiques de subversion et d’idéologies totalitaires qui en contestaient la légitimité. Quelles que soient les mutations qui se sont succédé, elles se rejoignaient au point d’intersection des politiques de subversion dans leurs modulations internes et externes. Une règle qui ne s’est jamais démentie tout au long du centenaire de la République libanaise. Les politiques de subversion n’ont jamais discontinué tout au long des séquences du nationalisme arabe, du militantisme palestinien et de ses locomotives gauchistes jusqu’aux soubresauts de l’islamisme dans ses variantes chiite et sunnite.

Le Liban, après avoir opéré des mutations souverainistes qu’on aurait crues définitives après l’épisode de la révolution du Cèdre (2005), se voit rattrapé par les entropies régionales qui ont sapé les fondements mêmes du contrat social et de l’État de droit, lesquels donnent aux notions de souveraineté nationale et de paix civile leur prégnance. Nous sommes renvoyés aux avatars des guerres civiles mutantes. La conduite du Hezbollah ne s’explique qu’au travers d’une politique de subversion qui s’articule sur la confluence de l’islamisme militant, de la politique de puissance iranienne et de leurs dynamiques conflictuelles.

L’hypothèse opérationnelle des «plateformes stratégiques intégrées», après avoir été pulvérisée par la contre-offensive israélienne, tente d’effectuer un retour de force moyennant des montages de guerre civile et de blocage politique hermétique. L’impossibilité d’État à laquelle se heurte la reconstruction de la matrice étatique au Liban n’est pas un effet du hasard. Il s’agit en fait d’une crise du «sens et de la puissance» et de leurs effets conjugués.

Faudrait-il miser sur l’achèvement des mutations géostratégiques de la contre-offensive israélienne, ou sur les métamorphoses de la culture civique et politique, dans un environnement politique et moral gangrené, qui évolue entre les dystopies meurtrières de l’islamisme chiite et ses émules sunnites, et la sauvagerie du désordre social, où la criminalité organisée mâtinée de jurisprudence religieuse fait loi? L’idéologique et le stratégique se reflètent au sein d’une réalité où la violence et les états de conscience se rejoignent. Le Liban a-t-il la chance de pouvoir s’extirper des entropies systémiques et de les déjouer avant d’en être la victime? Rien n’est moins sûr.

La situation à Gaza illustre de manière tragique les déboires du mouvement national palestinien qui n’a jamais su se faire à la réalité de l’existence juive dans ses modulations préétatiques et subséquentes à la création de l’État d’Israël (1948). Cette difficulté tient à une aporie originaire, celle de l’aptitude de la culture politique régionale à pouvoir intégrer l’idée et la réalité de l’État territorial et de sa logique contractuelle qui remet en cause les énoncés politiques de l’islam scripturaire, ceux de l’Oummah et de ses réinterprétations contemporaines et de ses configurations géopolitiques.

Lorsque le fait pluraliste est rejeté d’emblée, il est difficile d’imaginer une gérance du politique qui échapperait à la violence générée par le texte et ses retranscriptions politiques. La récapitulation de la rhétorique politique dans le monde arabophone s’inscrit dans une linéarité infaillible vis-à-vis du fait israélien dans ses temporalités successives, une continuité qui n’a jamais démenti le parcours institué tout au long du centenaire. C’est un conflit qui s’est structuré sur un état de déni, institué au point de produire des blocages mentaux inamovibles qui ont rendu impossible l’approche discursive de ce conflit. La création des deux États a été révoquée alternativement et indistinctement (1936, 1947, 1993-1995, 2006-2008, 2010) par la partie palestinienne, tandis que l’irrédentisme ne faisait que croître au bénéfice d’une radicalisation religieuse et nationaliste en milieu israélien.

Les guerres successives ont fait des Israéliens les acteurs d’une mutation géopolitique qui s’inscrit à l’encontre de la doxa en cours et de ses variables géostratégiques. Le discours du Premier ministre israélien à l’Assemblée générale des Nations unies (le 26 septembre 2025) résume à lui seul les changements géostratégiques en cours et leurs lignes de parcours. La fin de cet épisode tragique requiert des retournements résolus vers des négociations en vue de clore des chemins qui n’ont mené nulle part.

La confusion des registres et des trajectoires, suggérée par la proposition du président Macron et de ses associés, ne fait que prolonger la politique du pourrissement dans la durée et la création de nouveaux avatars idéologiques. La fin du conflit militaire est un prélude, si l’on veut, à une négociation de fin de conflit qui s’inscrirait dans une logique de reconnaissance et de reconfiguration politique où le dialogue aurait toute sa place. La logique nihiliste du militantisme palestinien ne peut en aucun cas se réconcilier avec celle de la diplomatie discursive et laborieuse propre aux États démocratiques.

Les impasses politiques et géostratégiques léguées par les dictatures nationalistes arabes ont eu pour épilogue l’effondrement des États en question (Syrie, Irak), la remise en question de l’idéologie et des régimes et la réémergence de la question ethno-nationale et de l’impensé qui en était le corollaire. La reconstruction de la Syrie et de l’Irak et la question de la paix civile dans les deux pays en dépendent largement. La reconfiguration géostratégique induite par la contre-offensive israélienne offre un nouveau départ afin de réenvisager ces enjeux à frais nouveaux, de s'extraire des rivalités impériales de l’islam contemporain et d’opérer des ouvertures en direction des géopolitiques démocratiques et de leurs modèles de réforme.

Or, l’impérialisme islamiste iranien est loin des conversions démocratiques et libérales et des schémas de politique extérieure qui leur correspondent. L’Irak en est jusque-là tributaire, et l’islamisme syrien qui s’essaie à la démocratie a du chemin à faire afin de se distancer des tropismes jihadistes, et de se défaire des diktats qatari, saoudien et turc. A. el-Chareh se positionne à la croisée des chemins où les paradoxes ne manquent pas et peuvent remettre en question des velléités hypothétiquement démocratiques. Pendant ce temps, le Yémen s’installe dans une guerre civile pérennisée.

Les islamistes iraniens sont pour leur part dans la manœuvre et misent sur les réalignements préfigurés par le Brexit et par le nouvel axe totalitaire russo-chinois et ses arêtes mutantes. Le malheur est que cet axe est résolument hostile à la logique réformiste et favorise la prolifération des friches politiques, sécuritaires et stratégiques. Il s’inscrit dans une logique de zones d’influence, de guerre froide et de guerres civiles. Autrement, sa cartographie est en état de changement continu et peine à se doter d’un cadre normatif et institutionnel stable et générateur de paix. Il s'agit d'un contre-ordre créé par des impérialismes belliqueux qui servent de modèles à des États voyous et à des dictateurs en quête de légitimité fallacieuse et de sanctuarisation.

Commentaires