Les populations sunnites des cités de la côte levantine ont toujours fait partie d’empires qui dépassaient le Levant avec ses minorités ethniques. Avec la décomposition de ces empires et l’apparition de petites entités géographiques, les minorités du terroir devenaient majorités et arrachaient ces cités côtières à l’ensemble impérial disparu. Au problème politique engendré par cette nouvelle donne socio-démographique, seules des solutions chimériques ont été envisagées.

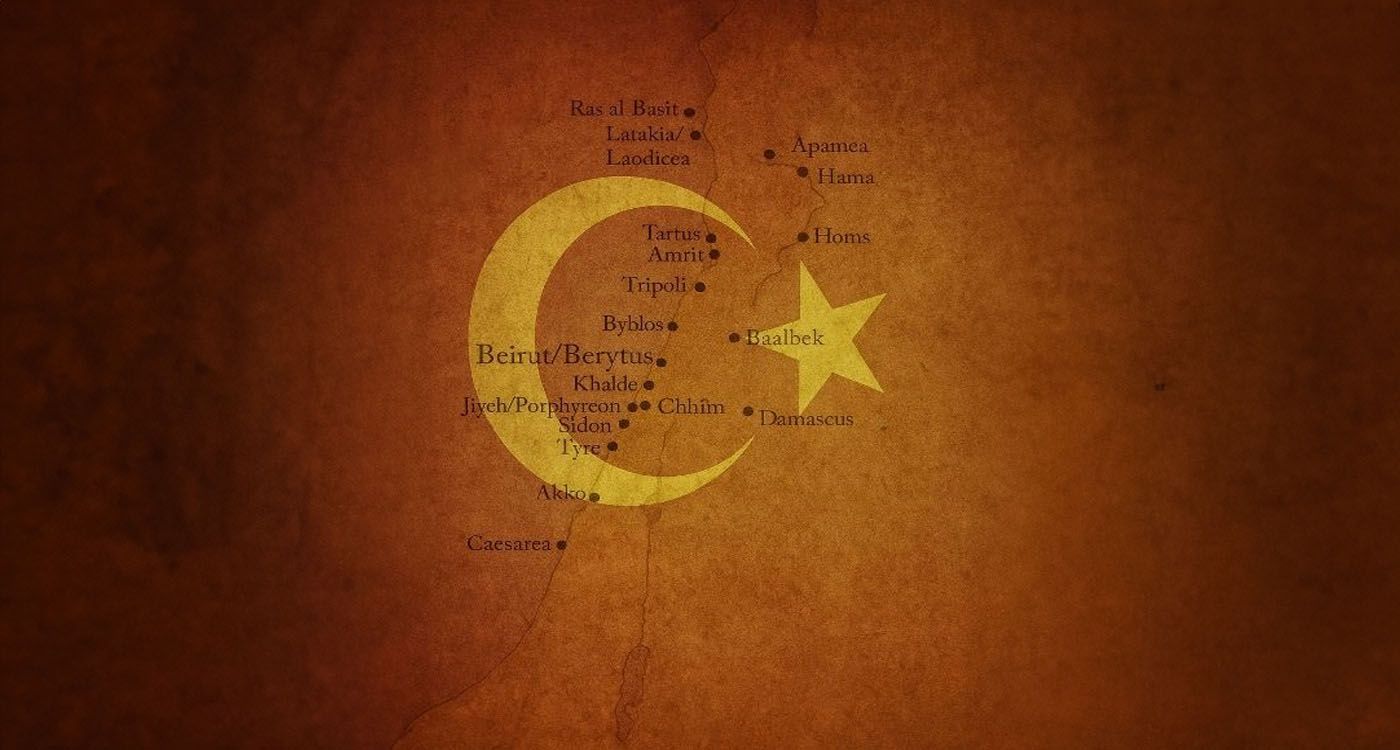

Au Levant, l’islam s’est implanté dans les grandes cités côtières de la Méditerranée comme Jaffa, Haïfa, Akka, Sidon, Beyrouth, Tripoli, Tartous et Lattaquié. Ces communautés, bien qu’entourées de collines chrétiennes et juives, ou dominées par un massif montagneux chrétien, ne se sont jamais senties isolées. Elles se percevaient comme pleinement intégrées à l’espace vaste et structurant d’un empire sunnite. À cette échelle impériale, l’arrière-pays levantin ne leur semblait être qu’une insignifiante campagne périphérique.

Les califats

Depuis l’arrivée des Arabes de Umar ibn al-Khattab en 636, une succession de dynasties a conforté cette conscience territoriale dominante des cités côtières. Leurs habitants ne prêtaient guère attention à leur environnement levantin immédiat, mais regardaient bien au-delà, vers l’étendue d’un empire s’étirant du golfe Persique à l’océan Atlantique.

Dans leur conscience comme dans la loi, les citadins n’appartenaient pas à leur milieu local, mais à un califat qui incarnait leur identité musulmane et sunnite depuis son instauration par les califes Rachidoune (636-661). Cette vision impériale allait se perpétuer sous les Omeyyades (661-750) établis à Damas, et les Abbassides (750-878) de Bagdad. Le pouvoir central était ensuite passé au Caire avec des dynasties turques telles que les Toulounides (878-905) et les Ikhchidides (935-969). Malgré leur autonomie par rapport aux Abbassides, ces dernières assuraient la continuité à travers l’arabe comme langue officielle, et l’islam sunnite comme religion d’État.

En 969, le califat était passé aux mains des Fatimides (969-1071), l’unique dynastie non sunnite, puisqu’il s’agissait de chiites ismaéliens. Cette parenthèse n’a cependant duré que peu de temps, car le sunnisme allait se réaffirmer avec les Turcs seldjoukides (1071-1098).

La période franque

C’est seulement entre 1098 et 1291, durant la période franque, que les cités du littoral levantin ont fait concrètement partie du Levant. Redevenues chrétiennes, elles s’étaient réouvertes sur leur arrière-pays syriaque-maronite, grec-orthodoxe et arménien. Ces cités n’appartenaient plus à l’empire arabo-musulman, mais au royaume de Jérusalem, au comté de Tripoli et à la principauté d’Antioche.

Néanmoins, ce laps de deux siècles n’a fait que raviver chez ces populations sunnites, le besoin existentiel d’appartenance à ce qui s’étend bien au-delà du Levant. Ce territoire leur apparaissait comme une banlieue modeste des prospères cités portuaires tournées vers l’empire infini dont ils attendent constamment, à la fois, la prospérité et la délivrance.

De fait, une fois de plus, le salut allait arriver des sunnites. C’est encore une dynastie turque du Caire qui est venue les arracher à l’emprise levantine pour les rendre à l’empire. Ces libérateurs étaient les Mamelouks qui ont pris Haïfa aux chrétiens en 1265, puis Antioche en 1268. Tripoli, protégé par sa montagne maronite a tenu plus longtemps, mais pour finir par succomber en 1289.

Les Ottomans

Le sultanat mamelouk n’a pris fin qu’en 1516, et seulement pour laisser place à une nouvelle autorité sunnite: les Ottomans. Pour les citadins du littoral levantin, ces nouveaux conquérants n’étaient que de nouveaux protecteurs, dépositaires du califat avec une nouvelle capitale, Istanbul, dans la continuité de Damas, du Caire et de Bagdad.

Les Ottomans exerceront leur domination pendant quatre siècles, consolidant profondément le sentiment d’appartenance à l’ordre impérial parmi les habitants des échelles du Levant. Des Arabes aux Turcs, l’ethnie n’avait pas d’importance face à la valeur centrale du califat.

C’est la fin de l’Empire ottoman en 1918, qui allait marquer une rupture radicale, suivie d’une période de troubles identitaires et existentiels pour les cités du Levant. Pour la première fois depuis la chute des États latins, elles se trouvaient incorporées à des entités levantines qui les arrachaient à leur appartenance impériale.

Les sunnites de Tartous et Lattaquié se sont retrouvés intégrés à un État alaouite, ceux de Jaffa, Haïfa et Akka, à un projet de foyer national juif, et ceux de Sidon, Beyrouth et Tripoli, à un Liban chrétien.

Des solutions chimériques

Pour les conforter, un mirage de solutions chimériques a été improvisé avec l’unification d’une République arabe de Syrie, et l’adhésion du Liban à une ligue d’États arabo-musulmans. Pour Jaffa, Haïfa, Akka et les villes plus au sud, la cause palestinienne allait désormais incarner toutes les frustrations des populations du littoral levantin, arrachées à leur califat impérial.

Plus étonnant encore, a été le ralliement des chiites de Jabal-Amel et de Baalbeck à cette logique transnationale, en s’appuyant notamment sur la période fatimide qui n’a été que de courte durée. Sans oublier par-dessus tout, qu’ils sont duodécimains et non ismaéliens comme les Fatimides et comme les quelques villages druzes et sans doute chiites disparus du Kesrouan dans le Mont-Liban.

Cette mégalomanie transfrontalière semble avoir été destructrice pour ses adeptes, qu’ils soient sunnites ou chiites. Elle a déstabilisé les pays du Levant, décimé leurs habitants et exacerbé les tensions interethniques.

Afrique et golfe Persique

En revanche, les sunnites des pays du Golfe, comme ceux d’Égypte et d’Afrique du Nord, jouissent de stabilité puisque leur identité nationale est capable d’intégrer la notion de frontières. Leurs cités ne consistent pas en enclaves qui contrastent démographiquement et culturellement avec leur environnement. Leurs populations ne se perçoivent nullement comme abandonnées par leur capitale impériale de Damas, du Caire, de Bagdad ou d’Istanbul. À l’exception de la composante copte en Égypte, ces pays constituent des États-nations dès lors où l’identité de leur population correspond à celle de leur nation.

Le repli des pays du Golfe sur leurs richesses, leur prospérité et leur ouverture vers l’Occident a sonné le glas du panarabisme. Celui-ci s’est effondré laissant, une fois de plus, les sunnites du Levant orphelins. Car le panarabisme représentait le dernier avatar de l’empire pour tous les nostalgiques du pouvoir ottoman, tels que les sunnites du Levant, mais aussi la féodalité druze et maronite. Car ces féodaux justement tiennent leur notoriété, leurs titres de cheikh ou de beik, ainsi que tous leurs privilèges, de l’empire islamique des Ottomans qu’ils ne peuvent que regretter avec amertume. Ils expriment cet attachement par leur refuge dans l’arabisme et sont aussitôt mimés par une néo-féodalité émergente.

Le panarabisme

Le panarabisme constituait ainsi l’ultime planche de salut pour les sunnites du Levant après la chute de l’Empire ottoman. C’est de là que découle leur attachement viscéral à la manifestation de l’arabisme qu’est la cause palestinienne. Celle-ci ne concerne plus la Palestine de manière exclusive. Elle est devenue la quintessence de leurs appréhensions, de leur intime sentiment d’abandon et d’arrachement à leur monde impérial et à leur identité organique.

Au-delà de sa dimension politique, la cause palestinienne reflète, au fond, le désarroi profond des sunnites de Lattaquié, Tartous, Tripoli, Beyrouth et Sidon, hantés par la peur de connaître le sort de ceux de Haïfa, Akka et Jaffa. D’où la persistance et l’exacerbation de cette cause dans les cités du Levant et d’Occident, alors même qu’elle a été dépassée, voire abandonnée, dans les pays arabes en paix avec eux-mêmes.

Cette tragédie ethnopolitique appelle une solution visionnaire, mais laquelle? Ni l’incorporation de l’État alaouite à la République arabe, ni l’adhésion du Liban à la Ligue arabe et son engagement dans la cause palestinienne, n’ont pu apaiser les craintes et les angoisses existentielles. Bien au contraire, elles ont amplifié les sentiments d’insécurité, déclenchant des guerres et des épurations ethniques, et davantage d’exodes et de souffrances.

Commentaires