Optimisme prudent, réponses évasives, moues éloquentes, les attitudes à l’égard du nouveau pouvoir en Syrie sont toutes marquées du sceau de l’attentisme, avec des pointes de claire méfiance. La petite minorité chrétienne restée en Syrie, désertée depuis 2011 par 85% de ses chrétiens, ne sait toujours pas à quoi s’en tenir: fermeture des bars ou réouverture des bars? Sapins de Noël décorés ou sapins de Noël brûlés? Le pouvoir a officiellement rassuré la population, mais, sur le terrain, les choses sont plus nuancées. “Cela dépend des régions”, répondent souvent les personnes interrogées. Certaines sont plus “ouvertes” que d’autres. En attendant qu’un esprit de corps commun soit insufflé aux forces de l’ordre et aux forces armées venues d’horizons disparates, le nouveau régime peine à contrôler ses troupes, et la conduite publique dépend souvent de l’identité du groupe auquel est confiée la ville – ou le quartier. Pour sa part, Ahmad el-Chareh est conscient que “l’on ne pourra pas contenter tout le monde”.

S’il est naturel que les Églises en Syrie accompagnent et observent les avancées et les reculs des nouveaux dirigeants syriens, et gardent conscience des craintes et des espoirs de la population, il est bon aussi de résister à un certain fatalisme qui signifierait que “tout est joué d’avance”. À cet égard, l’attitude de Hind Kabawat (51 ans), la nouvelle ministre des Affaires sociales et du Travail du gouvernement syrien, est exemplaire. C’est par la phrase “Nous n’avons pas droit à l’échec” que se conclut l’entretien accordé au quotidien Le Monde par la seule chrétienne laïque et la seule femme, parmi 22 hommes, du nouvel Exécutif syrien.

L’intelligentsia libanaise, qu’elle soit musulmane ou chrétienne, devrait s'en inspirer pour peser de tout son poids pour infléchir, dans le bon sens, la Constitution en gestation du pays qui nous est le plus proche et empêcher la révolution syrienne – qui nous a quand même fait un cadeau royal – de sombrer dans des considérations passéistes.

Et, à cette fin, le Liban ne manque pas de moyens. Un bon exemple de cet effort: l’exégèse d’un passage du prologue du Coran, (la Fatiha) que Mohammad Sammak, le président du Comité national pour le dialogue islamo-chrétien, l’une des meilleures têtes pensantes du Liban, a formulée pour éviter que les termes “réprouvés” et “égarés” ne soient appliqués aux chrétiens et aux juifs dans les programmes scolaires. Une première révision avait en effet introduit cette exégèse particulière dans les programmes scolaires. Elle en a été retirée à la suite d’un contact entre les cercles intéressés à Beyrouth et à Damas. On ne peut que s’en féliciter.

Avec les déclarations islamo-chrétiennes sur la citoyenneté à Beyrouth et au Caire, avec le document d’Abou Dhabi sur la fraternité humaine co-signé par le pape et l’imam d’Al-Azhar, avec l’encyclique Fratelli Tutti qui l’a suivi, les autorités religieuses musulmanes et chrétiennes du Liban disposent d’armes intellectuelles redoutables pour mettre à bas les forteresses fondamentalistes construites au siècle dernier et dont les partisans sont arrivés au pouvoir en même temps qu’Ahmad el-Chareh.

La “grande soeur” orthodoxe

L’Église grecque orthodoxe, majoritaire en Syrie, devrait en particulier se féliciter et prendre avantage des avancées accomplies par l’Église catholique dans les domaines du dialogue, assurent des sources ecclésiastiques maronites qui restent en retrait à cet égard, par respect pour “la grande sœur” orthodoxe. Elle devrait user sans restriction du concept inclusif de citoyenneté pour convaincre les dirigeants de la nouvelle Syrie de dépasser les notions de dhimmitude et les discriminations qu’elle engendre au sein de la société islamique, et apaiser les appréhensions des minorités qui craignent pour leurs libertés essentielles, notamment la liberté de conscience, et leur distinctivité sociale.

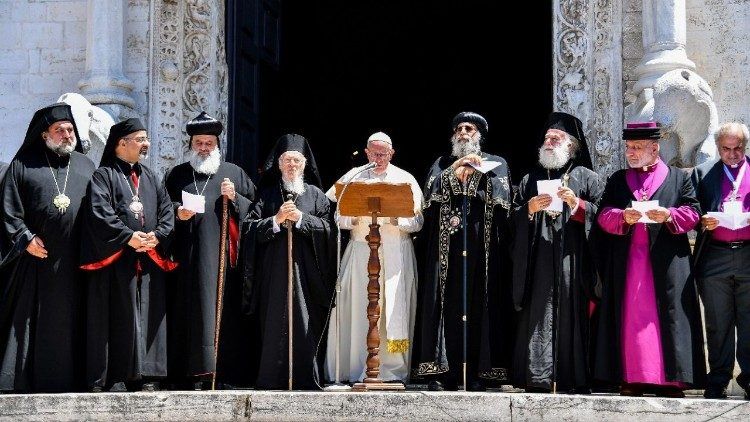

De leur côté, les chrétiens de Syrie doivent prendre conscience de la force de conviction que leur donnerait leur unité. C’est d’ailleurs ce que les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François n’ont cessé de clamer à leurs sourdes oreilles depuis les années 90 du siècle dernier jusqu'à tout dernièrement encore, avec la visite en Syrie du Cardinal Czerny. “En Orient, nous serons chrétiens ensemble ou nous ne serons pas!”, avertissait déjà en 1991 la Lettre des patriarches catholiques d’Orient parue au Liban. Écrit il y a 35 ans, ce texte n’a rien perdu de sa jeunesse et de sa pertinence.

La colonisation culturelle

À ceux qui redoutent l’instauration d’un régime islamiste en Syrie – ce qui ne fait aucun doute pour ceux qui notent les liens étroits qui lient les nouveaux dirigeants syriens à la Turquie – Hind Kabawat rappelle, dans son entretien, que “les chances de construire une société convenable” dépendent de l’énergie avec laquelle la société civile s’engage dans le travail.

On nous assure, de source ecclésiastique maronite, que les contacts sont engagés à divers niveaux avec les nouveaux dirigeants syriens, et que l’Église maronite fait de son mieux pour régler les mille et un détails soulevés par la transition de pouvoir et courber l'arbitraire de certains. Il faut s’en féliciter. Sachant par ailleurs que les traits distinctifs du chrétien, en société, ne consistent pas à se plier à des habitudes de consommation, à des coutumes infantiles aux grandes fêtes ou à vendre de l’alcool; que ce n’est pas ainsi que la Syrie chrétienne regagnera son âme, après le coma de la dictature.

Il faut se méfier, affirme l’encyclique Fratelli Tutti, “des nouvelles formes de colonisation culturelle” en provenance de la société globale dans laquelle nous baignons, et qui, en déconstruisant toutes les histoires particulières et en fermant au cœur les routes du ciel, “ne laissent subsister que la nécessité de consommer sans limites et exacerbe de nombreuses formes d’individualisme dénuées de contenu”.

De plus, le dialogue aujourd’hui ne doit pas se limiter au dialogue interreligieux, mais comprendre aussi le dialogue avec des élites déchristianisées qui nourrissent à l'égard de Dieu indifférence, sinon hostilité.

Enfin, last but not least, les autorités chrétiennes devraient manifester leur solidarité avec les victimes du régime et avoir le courage de demander pardon de ne pas avoir dénoncé le mal commis par un pouvoir pervers et impitoyable. Mais en cela, les chrétiens ne doivent pas craindre de ne pas être compris, tant la terreur était générale.

Commentaires