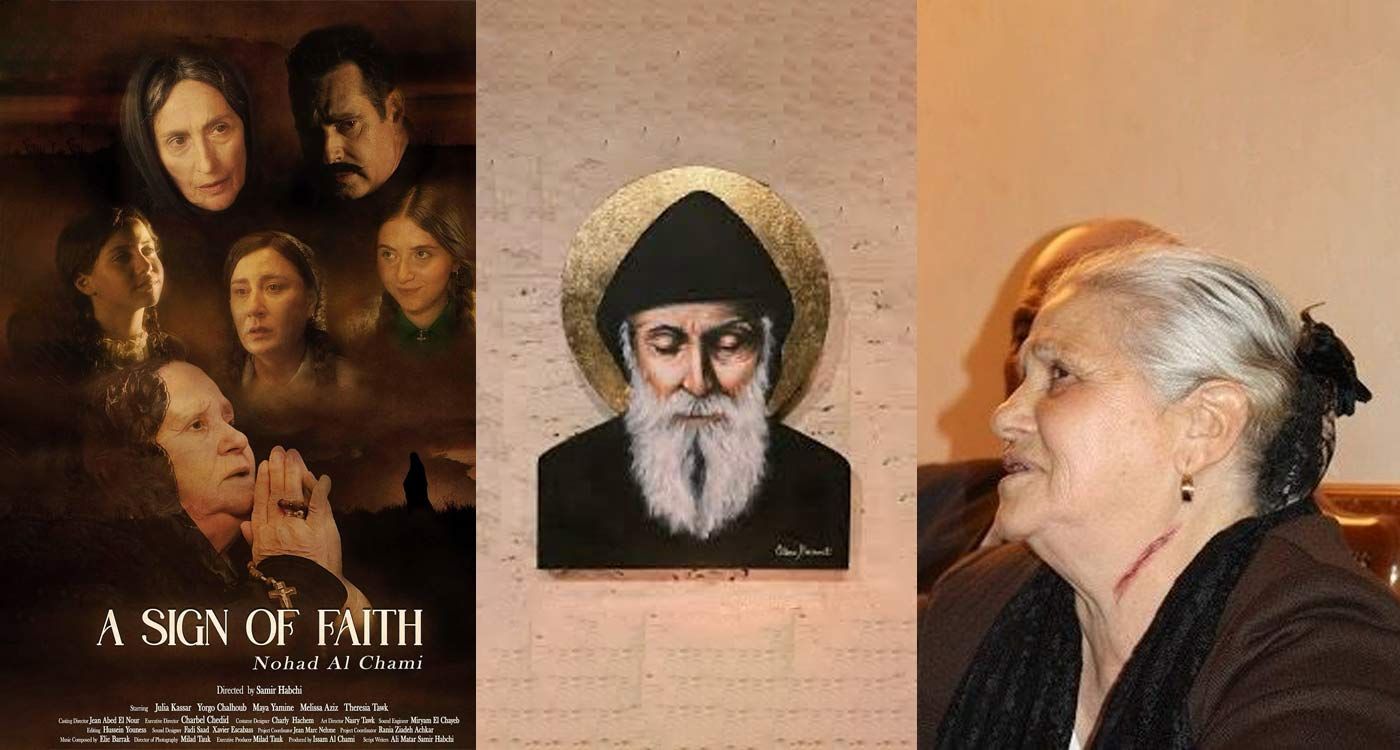

Il fallait oser clore un pèlerinage par une séance de cinéma. Et pourtant, en terminant ces deux jours passés à Annaya par la projection du film A Sign of Faith – Nouhad el-Chami dans une salle presque déserte, vous sentez que cela avait quelque chose d’évident. Comme une suite logique, presque naturelle, à ce chemin intérieur que vous venez de parcourir. Une dernière station, en image et en silence. Une confirmation. Quelques heures plus tôt, une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth rappelait les déchirements du Liban, terre à la fois sacrée et divisée. C’est pourtant de ce pays qu’émerge Charbel, cet ermite silencieux devenu saint des miracles, transcendant toutes les frontières de couleur, de race, de religion et de nationalité.

On dit souvent que le miracle survient dans le silence. Il n’est ni tonitruant, ni spectaculaire. Il glisse entre les choses, s’infiltre dans les pores de la vie. Il faut être disponible pour le voir, il faut avoir marché, prié, douté, chuté peut-être, mais avoir cheminé. A Sign of Faith – Nouhad el-Chami raconte cela. Un miracle, oui. Mais surtout une marche. Une croix. Et peut-être, une forme de mérite.

Vous assistez à la projection à la fin d’un pèlerinage de deux jours à Annaya. Et cela change tout. Le film, en soi, vous aurait sans doute touché. Mais après ces deux jours de confessions, de messes, de lumière crue sur les visages, de regards tournés vers le même lieu – la tombe de saint Charbel –, il s’impose comme une réponse. Non pas une conclusion, mais une confirmation. Une évidence. Oui, saint Charbel opère. Oui, il continue d’agir.

Réalisé par Samir Habchi, co-écrit avec Ali Matar, le film retrace l’histoire vraie de Nouhad el-Chami, incarnée par Julia Kassar et Maya Yammine. À leurs côtés, Yorgo Chalhoub, Melissa Aziz et Theresia Tawk livrent des interprétations parfaitement accordées au ton du récit. Nouhad est une femme simple, croyante, frappée de paralysie à la suite d’un AVC. La médecine abandonne. Le corps lâche. Et dans cet abandon, un sursaut: une apparition. Deux moines, l’un silencieux, l’autre agissant. Une opération nocturne, invisible aux autres, mais tangible dans la chair. Elle se réveille, elle marche. Les médecins ne comprennent pas. Les sceptiques soupirent. Les croyants, eux, savent.

Nouhad a souffert toute sa vie. Mariée très jeune dans une société patriarcale qui imposait aux filles le silence et la soumission, elle a connu les coups, l’humiliation, l’effacement. C’est sa belle-mère qui l’a brisée, à petit feu. Une violence quotidienne, inhumaine. Elle a eu douze enfants, a travaillé sans relâche, sans jamais se plaindre, sans jamais renier sa foi. Jeune fille, elle voyait la Vierge Marie en rêve chaque soir. Et déjà, elle vouait une passion à Charbel. Elle voulait appeler son premier fils Charbel, mais son mari s’y est opposé. Il fallait obéir. À l’époque, les mariages arrangés étaient la norme. Une fille qu’on promettait au cousin germain ou au fils du voisin sans lui demander son avis. Cette société, encore dure aujourd’hui pour bien des femmes, ne lui a laissé aucune échappatoire. La violence des coups rythme le film de bout en bout. Nouhad y survit, sans que son corps n’en porte de traces visibles à l’écran.

Avant le miracle, il y a la chute. Avant la lumière, une longue traversée de la nuit. Et ce Graal, ce soulagement final, n’en est que plus bouleversant: un cadeau de Charbel, comme une reconnaissance céleste d’avoir tout supporté sans haïr, sans fléchir, sans douter. Comme une compensation, une récompense?

C’est là que le film prend sa force: il ne cherche pas à convaincre. Il ne prouve rien. Il raconte. La caméra reste pudique. La musique accompagne sans asséner. Il faut aussi parler de la lumière. Elle est frappante. Elle oscille entre Rembrandt et Caravage – toutes proportions gardées bien sûr. Une lumière de clair-obscur qui sculpte les visages, dramatise les silences. C’est une lumière de recueillement, presque priante elle aussi. On est loin de l’hystérie mystique. Ce que Samir Habchi parvient à capter, c’est une foi silencieuse, ancrée, presque ordinaire. Une foi qui fait mal, parfois. Une foi qui exige.

La question que pose le film, sans jamais la formuler frontalement, vous accompagne longtemps: faut-il mériter d’être miraculé? Est-ce réservé à ceux qui prient depuis toujours? À ceux qui offrent leur souffrance avec humilité? On ne sait pas. Et peut-être que la réponse n’est pas dans le mérite. Peut-être est-elle dans l’abandon. Dans cette capacité à déposer sa douleur dans les mains d’un autre, d’un saint, d’un Dieu. Saint Charbel. Le film ne le montre pas. Il le laisse apparaître. Un ermite silencieux, vêtu de noir, le visage souvent masqué par l’ombre de sa capuche. Il n’a pas besoin de parler. Sa présence suffit. On le surnomme le “médecin du ciel”. Il ne guérit pas seulement les corps, il soigne les âmes. Il apaise les cœurs. Il fait reculer le doute.

D’ailleurs, à Annaya, on le sent partout. Dans les pierres chaudes. Dans les visages serrés par la foi. Dans les silences de la crypte. Il n’est pas un souvenir, il est là. Sa cellule, minuscule, à l’ermitage, reste intacte. Il dormait sur une simple paillasse posée à même le sol. Une austérité radicale, choisie.

Dans l’église, son portrait est éclairé par une bougie tremblante. Un vieux moine prie, les yeux fermés, les lèvres qui bougent à peine. Dans le petit musée, les cannes, les lettres de remerciement s’empilent comme autant de preuves matérielles de l’immatériel. Et dehors, le cèdre veille. Il a vu passer tant de visages en larmes. Tant de promesses murmurées. Tant d’espoirs confiés à la nuit.

Annaya n’est pas un décor. C’est un espace mystique. Un lieu suspendu. On y monte comme on gravit une montagne intérieure. Chaque pas est une prière. Chaque souffle un abandon. Là-haut, quelque chose se dénoue. Les pensées s’apaisent. Les douleurs se disent autrement. Et parfois, il arrive que l’on voie. Non pas avec les yeux. Mais avec l’âme. Voir, enfin. Le film, dans sa simplicité, rejoint cette ambiance. Il ne s’impose pas. Il accompagne. Il ne cherche pas à choquer ni à émouvoir par force. Il laisse le miracle advenir. Comme à Annaya. Il laisse le spectateur libre. Libre de croire. Libre de douter. Libre de s’ouvrir.

Dans les dernières scènes, quand Nouhad raconte son rêve, son opération mystérieuse, les larmes montent sans prévenir. Pas parce que c’est triste. Mais parce que cela dépasse. Parce que cela oblige à remettre en question nos certitudes. La salle est presque vide. Quelques spectateurs dispersés. Un pays suspendu entre terreur et lumière. Et pourtant, dans ce silence, une présence. Une paix. Quelque chose d’autre. Depuis Annaya, vous voyez d’ailleurs saint Charbel partout. Dans les petites choses. Une lumière qui tombe juste. Une douleur qui s’apaise. Une intuition qui éclaire. Le miracle n’est peut-être pas une guérison spectaculaire. C’est peut-être juste un cœur qui recommence à croire. Une peur qui s’efface. Une paix qui revient. Et si c’est cela, alors oui: A Sign of Faith est un film miraculeux.

Quand les lumières se rallument, vous ne dites rien. Vous savez. Quelque chose s’est passé. Ce n’était pas un simple film. C’était une grâce, à l’instar du pèlerinage à Annaya.

Commentaires