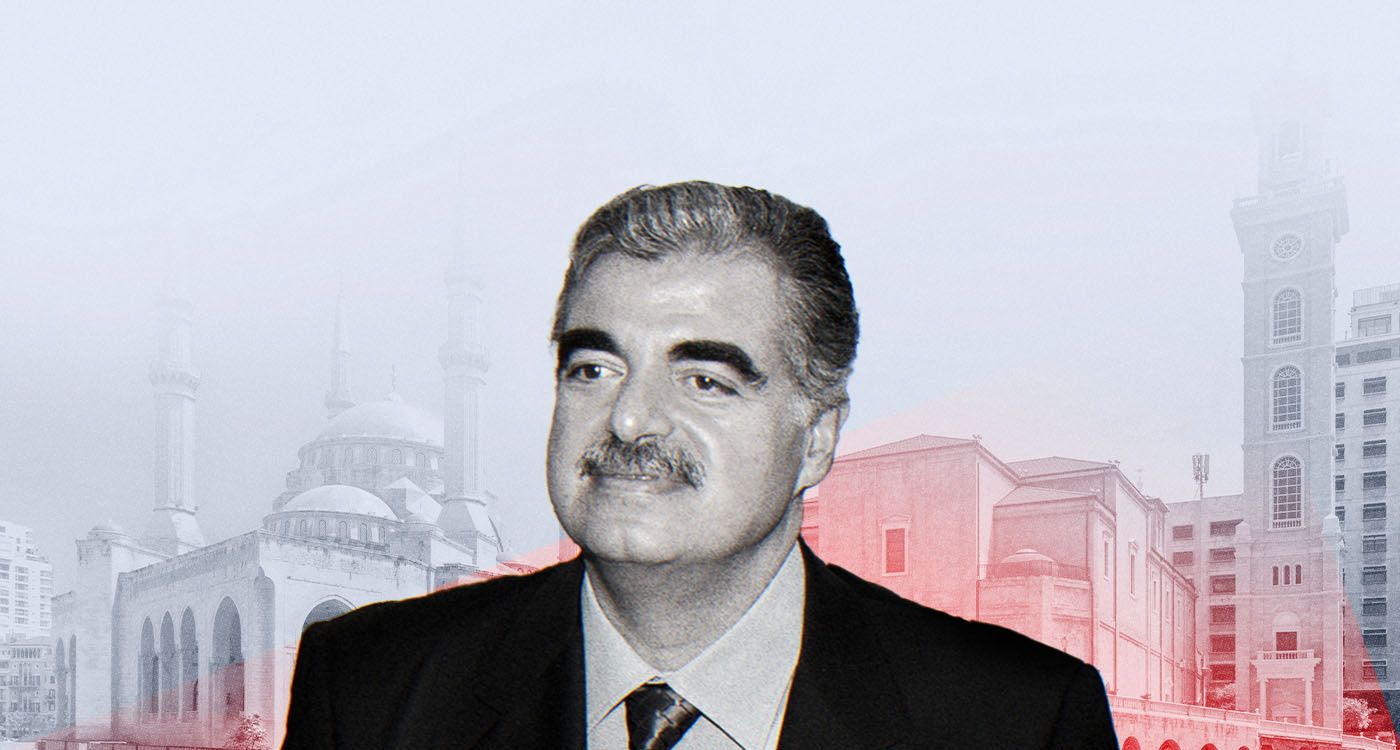

“Personne ne saurait avoir une plus grande envergure que son pays”, soulignait Rafic Hariri. Personne? Non! Deux pôles politiques locaux ont infirmé cette réflexion laconique: Rafic Hariri lui-même et… le Hezbollah. Il en a résulté un choc sanglant, un choc de titans, il y a vingt ans, jour pour jour, lorsque l’ancien Premier ministre a été victime – avec une vingtaine d’autres personnes – du funeste attentat du 14 février 2005 dont la responsabilité a été imputée par le Tribunal spécial pour le Liban, siégeant à La Haye, à des cadres supérieurs du parti pro-iranien. Rafic Hariri s’était forgé un leadership sunnite dépassant les frontières libanaises et avait acquis une indéniable dimension internationale qui avait été perçue comme un “danger” existentiel par le Hezbollah, aveuglément attaché à son projet transnational solidement lié au régime des mollahs de Téhéran.

L’étoile montante du fondateur du Courant du futur avait commencé à briller au lendemain de la guerre israélienne de 1982 lorsque son entreprise Oger Liban (une filiale de Saudi Oger) avait lancé, à son propre compte, des travaux de déblaiement – et plus tard de réhabilitation – au centre-ville de Beyrouth, largement dévasté par les combats durant la guerre libanaise. Parallèlement, Rafic Hariri octroyait, dans les années 1980, à non moins de 32.000 jeunes libanais, toutes communautés confondues, des bourses pour poursuivre leurs études universitaires, au Liban ou à l’étranger, ce qui avait contribué à renforcer son assise populaire.

Homme d’affaires et entrepreneur ayant accumulé une très grosse fortune en Arabie Saoudite, notamment, il avait eu le mérite (contrairement à d’autres…) d’investir à grande échelle, pendant plusieurs années, dans des actions d’intérêt général. Cela lui permit de s’imposer comme l’incontournable et incontestable leader charismatique des sunnites – sans pour autant être sectaire – étendant son leadership communautaire de l’extrême nord du pays jusqu’au sud, en passant par la Békaa, Beyrouth et certaines zones de la Montagne. Il avait de ce fait donné son envol à ce qui pourrait être qualifié de “sunnisme politique”, tout en faisant preuve d’ouverture envers les autres communautés, ce qui lui permettait d’atteindre une indéniable stature nationale.

Désigné au début des années 1990 à la tête du gouvernement, Rafic Hariri avait marqué le pouvoir exécutif de son empreinte particulière en lançant de vastes chantiers d’infrastructure. En homme d’affaires rompu aux méthodes de travail du secteur privé, il voyait “grand”, à l’échelle nationale, et ne s’embourbait pas dans des démarches inhibitrices ou stériles. Il savait surtout “oser”, faire preuve d’initiative, d’imagination, d’innovation et de suffisamment d’audace pour trouver les moyens de financer et de mettre à exécution de grand projets tels que, entre autres, l’aéroport qui porte son nom. Force est de relever à cet égard que depuis sa disparition, il y a vingt ans, aucun grand chantier d’infrastructure d’envergure n’a réellement été entrepris dans le pays.

Mais la “place” occupée par Rafic Hariri avait largement dépassé le cadre libanais. Rapidement, il avait acquis une large notoriété internationale en réussissant à tisser des liens étroits avec les grands de ce monde. Il a été le premier leader musulman du pays à établir des relations privilégiées avec la France, à l’heure où les chefs de file chrétiens étaient marginalisés et ostracisés par l’occupant syrien. Ceux qui ont vécu cette époque se souviendront de la solide amitié qui le liait au président Jacques Chirac dont le ferme soutien, politique et économique, au Liban n’a jamais fait défaut.

Le talon d’Achille de Rafic Hariri aura sans doute été les rapports soutenus qu’il avait établis avec l’opposition chrétienne hostile à la tutelle de Damas et, surtout, avec les pôles sunnites du pouvoir syrien. La pax syriana imposée au début des années 1990, dans le sillage du processus de Taëf, reposait sur une équation très caractéristique de la logique baasiste: tous les dossiers politiques et sécuritaires devaient être du seul ressort du régime Assad et de ses suppôts libanais; en contrepartie, Rafic Hariri avait les coudées franches pour les questions d’ordre économique et du développement.

Lorsque le leader du Futur a effectué une ouverture soutenue en direction de l’opposition chrétienne de l’époque, vers 2000-2001, l’appareil libano-syrien avait réagi en effectuant en août 2001 des rafles dans les rangs estudiantins des partis chrétiens. “Il était convenu que Rafic Hariri ne s’occuperait pas de politique et se consacrerait uniquement aux dossiers économiques, or non seulement il entreprend une action politique, mais, plus grave encore, il tisse des liens avec le camp chrétien”, nous confiait à l’époque, à titre confidentiel, un ministre de la mouvance pro-syrienne (qui changera son fusil d’épaule, par la suite…).

Ce fut sans doute le début du processus de détérioration progressive des rapports entre Rafic Hariri et le clan Assad. Une détérioration qui ira crescendo et atteindra le point de non-retour en raison, surtout, des relations étroites que le leader du Futur entretenait avec l’aile sunnite du pouvoir en place à Damas. Cette dimension sunnite transnationale s’étendant à certains cercles du Baas (Abdel Halim Khaddam, Hekmat Chehabi, Ghazi Kanaan…) avait constitué aussi bien pour le camp Assad que pour le Hezbollah une rupture des lignes rouges de la part de Rafic Hariri. Le sanglant attentat du 14 février 2005 s’accompagnera d’une mise à l’écart progressive des figures de proue sunnites du régime baasiste et, parallèlement, d’un renforcement de l’emprise du Hezbollah sur le pouvoir libanais et d’une lente marginalisation du directoire du courant du Futur.

Aujourd’hui, le contexte régional a radicalement changé et la Syrie n’est plus la même avec la chute et la fuite de Bachar el-Assad, en plus de l’affaiblissement notable du pouvoir des mollahs de Téhéran et de leur tête de pont dans la région, le Hezbollah. Après les bouleversements de ces derniers mois, la vingtième commémoration de l’assassinat de Rafic Hariri pourrait-elle marquer une éventuelle relance de ce que certains appellent le “haririsme politique”? La réponse ne saurait tarder.

Commentaires