©© Collection privée Ibrahim Naoum Kanaan. Autorisation de reproduction spécialement donnée par Mme Nayla Kanaan Issa-el-Khoury (tous droits réservés).

Suite et fin de l'article du 9 décembre dernier.

Comme fonds de commerce idéologique, la Grande famine est un sujet rentable et digne de tous les investissements. Et comme telle, elle ne peut échapper à l’instrumentalisation politique. On peut aisément s’en servir soit pour flatter ou ameuter un public, soit pour animer des discussions de café du commerce. Mais le sujet est bien trop sérieux et tragique pour être laissé à la merci des discours populistes ou «engagés». D’où l’intérêt d’établir, loin des clichés réducteurs, un état des lieux à la lumière des dernières études académiques.

Est-il possible d’établir des responsabilités?

La Syrie naturelle était plus ou moins autosuffisante au niveau de l’approvisionnement en grains. Mais les deux guerres balkaniques de 1912 et de 1913 avaient perturbé les circuits de distribution. Et de ce fait, cette région n’était pas prête à faire face à l’éventualité d’une guerre qui allait s’étendre sur quatre années consécutives. Le Bilad al-Sham était donc à la limite de ses capacités nutritives et le conflit mondial qui s’annonçait allait amplifier les effets du manque dans les réserves et dans la production de grain.

En général, toute guerre entraîne la disette, ne serait-ce que du fait que les hommes valides sont sous les drapeaux, les bêtes de trait réquisitionnées et les circuits commerciaux sens dessus dessous. Pour ce qui est du Mont Liban qui ne comportait pas de plaines fertiles, sa propre production ne pouvait lui suffire au-delà de quelques mois. Ajoutez à cela que la culture du mûrier, qu’exigeait la sériciculture, s’était substituée à celle du blé au Mont Liban à la veille de la guerre mondiale. Et nous n’oublierons pas les vagues de sauterelles, les quarantaines qu’imposaient le typhus, le choléra et autres maladies infectieuses, le remplacement de la monnaie or par le papier-monnaie, etc.

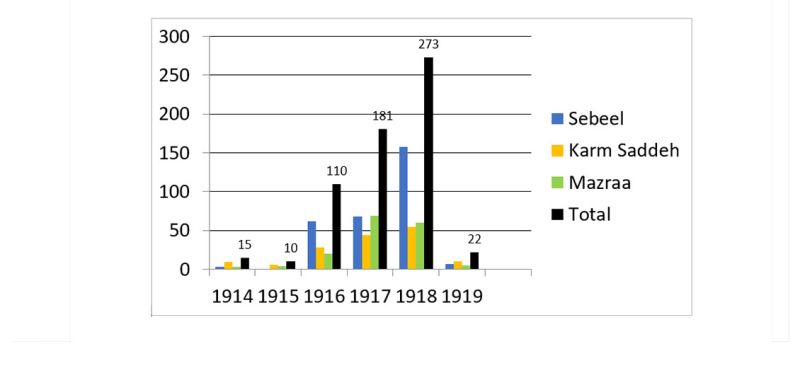

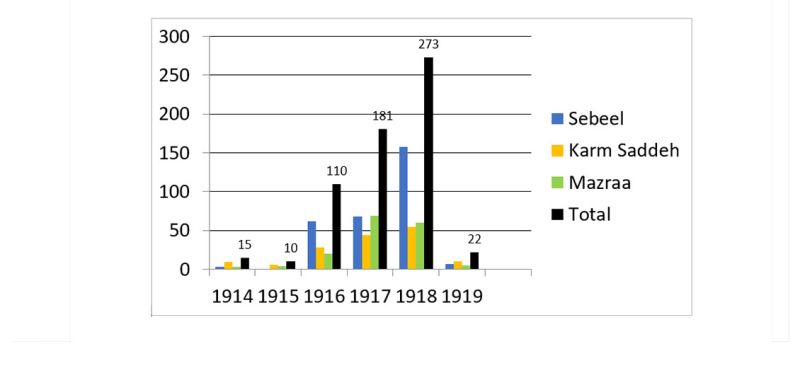

Tableau statistique des courbes des décès enregistrés à partir des registres paroissiaux des trois villages de Sebeel, de Karm Saddeh et de Mazraat al-Tufah (caza de Zgharta), entre 1914 et 1919. Courtesy cheikh Habib Torbey

Tableau statistique des courbes des décès enregistrés à partir des registres paroissiaux des trois villages de Sebeel, de Karm Saddeh et de Mazraat al-Tufah (caza de Zgharta), entre 1914 et 1919. Courtesy cheikh Habib Torbey

Doit-on accabler Jamal pacha ou plutôt les Alliés?

Qui est-ce qui a provoqué la catastrophe humanitaire qui a frappé notre petit pays et qui en est responsable? Est-ce le blocus maritime ou le blocus terrestre? En nous posant cette question, nous devons garder à l’esprit qu’il n’y a pas de cause unique et que la responsabilité d’une partie n’est pas de nature à exclure automatiquement ou à atténuer nécessairement la responsabilité d’une autre.

1- Le blocus maritime

Il y a une évidence que certains esprits continuent de nier: en droit international, la responsabilité d’assurer, en temps de guerre, la subsistance des populations civiles pèse sur les autorités de fait ou de droit qui sont aux commandes. Le Mont Liban faisant partie jusqu’à nouvel ordre de l’Empire du sultan et, qui plus est, étant occupé par les troupes ottomanes, il incombait à Jamal pacha d’assurer ses obligations vis-à-vis de ses administrés. Les Alliés, français ou anglais, n’avaient pas de responsabilité en l’espèce et n’allaient pas faciliter l’arrivée des produits alimentaires à leurs adversaires, pas plus sur le front du Moyen-Orient qu’à Verdun sur le front occidental. Cependant, une aide humanitaire aurait pu être envisagée comme ce fut le cas, mais très exceptionnellement, en Belgique occupée.

En janvier 1917, un navire, affrété par nos émigrés aux États-Unis et transportant des denrées, avait été arraisonné par les flottes alliées et détourné sur Alexandrie. C’est un fait indéniable, mais sauter aux conclusions et déclarer que c’est là la preuve que les Alliés cherchaient à affamer nos populations, relève d’une imagination débordante. C’est ignorer qu’à partir de l’île syrienne d’Arwad où ils avaient établi une base, les Français n’arrêtaient pas d’envoyer des fonds à nos institutions religieuses pour alléger le poids de la disette. Par ailleurs, le chargement d’un ou de plusieurs navires, s’il avait pu soulager des malheureux l’espace de quelques semaines, n’aurait pas réglé la question de la famine sur quatre ans. Et on imagine mal des convois de bateaux traversant l’Atlantique et le détroit de Gibraltar pour venir soulager notre Mutasarifiya. C’est des plaines de Syrie que devait se nourrir le Mont Liban, non de celles du Dakota ni de celles du Colorado. Et pour tout dire à ceux qui feignent de l’ignorer, Jamal pacha aurait réquisitionné les chargements de blé américain s’ils avaient atteint nos rivages, ses propres troupes ayant des difficultés à s’approvisionner. Au bout du compte, nos compatriotes n’auraient eu que des miettes.

2- Le blocus terrestre

Certains historiens, et des plus sérieux1, semblent ignorer que Jamal pacha décréta en son temps un blocus alimentaire qui allait isoler le Mont Liban de son prolongement géographique naturel. Un cordon fut établi aux limites de la Mutasarifiya pour empêcher l’introduction ou l’importation des denrées produites dans l’hinterland syrien. Des postes de gendarmerie et des patrouilles veillaient à la stricte application de cette décision criminelle. Jamal pacha tenait désormais notre pays en otage et nulle distribution de grains ne pouvait se faire sans son autorisation préalable. L’arbitraire le plus total régnait et le patriarche Hoyek en était réduit à supplier ce gouverneur aux pleins pouvoirs pour soulager une population aux abois. Et comme pour amplifier les effets du désastre, c’était à travers des sociétés commerciales dirigées par des amis dudit Jamal pacha, des accapareurs pour la plupart, que les subsides pouvaient atteindre le Mont Liban. On imagine la suite: les prix allaient s’élever à une allure vertigineuse, la montagne allait se vider de ses habitants et les déshérités envahir les villes côtières et même Damas pour mendier.

En somme, c’est le «blocus continental» qui fut la cause majeure du désastre, même s’il ne fut pas sa cause exclusive. En effet, si le pacha ottoman n’avait pas décrété l’embargo, le Mont Liban aurait souffert au même titre et dans la même proportion que les autres provinces limitrophes, mais jamais de manière aussi dévastatrice.

Quelle qualification juridique retenir?

Certains en sont venus à accuser les Ottomans de génocide. Difficile de plaider ce crime. D’une part, rien jusque-là n’a pu établir l’intention génocidaire de Jamal pacha; nous ne sommes pas dans le même cas de figure que celui de la tragédie arménienne. D’autre part, on ne peut apporter la preuve que les autorités turques aient procédé de manière systématique pour éradiquer la population du Mont Liban. Il serait plus judicieux, en arguant de l’embargo terrestre, de plaider un crime contre l’humanité.

Quid facere? Quid agere?

L’histoire de la famine doit être écrite dans sa globalité ottomane et régionale. Et d’abord il faut s’adresser aux historiens démographes qui doivent déterminer le chiffre approximatif, sinon exact, des victimes de la dénutrition, les chiffres avancés dans le premier volet de cet article étant sujet à caution, quand ils ne varient pas du simple au double. Les registres paroissiaux sont une source qu’on ne saurait négliger, même si la tâche exige une patience de bénédictin et qu’elle représente un travail de longue haleine sur l’ensemble du territoire de l’ex-Mutasarifya (Cf. le tableau affiché). Parallèlement aux démographes, les historiens économistes doivent s’activer et se pencher sur la question de la fluctuation des prix des denrées, responsable de la disparité des sorts des populations d’une région à l’autre. Ensuite, on pourra passer aux autres formes du récit historique.

Par ailleurs, un déplacement en Turquie s’impose. Les archives ottomanes sont à la base d’une recherche sérieuse et comprehensive, les sources locales comme les chroniques familiales, les journaux personnels, les autobiographies et les «diaires» des monastères et autres institutions religieuses, pour importantes qu’elles soient, ne peuvent suppléer l’essentiel. Et l’essentiel se trouve au Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (Archives du siège du Grand Vizir ottoman) à Istanbul. J’irais même jusqu’à dire qu’un historien de la Grande famine doit nécessairement posséder le turc ottoman au même titre que l’anglais et l’arabe, pour ce qui nous concerne.

Postface

Ces propositions valent ce qu’elles valent. J’invite la critique à se prononcer; elle ne peut que nous éclairer. J’ai tenté d’identifier les problèmes. Peut-être n’ai-je fait qu’élaguer? Mais s’il y a lieu, ce sont les acquis qu’il faut remettre en cause. Ce sont les convictions ancrées qui nous égarent.

1- Linda Schatkowski Schilcher, «The Famine of 1915–1918 in Greater Syria», Problems of the modern Middle East in Historical Perspective, Essays in honor of Albert Hourani, Ithaca Press, Reading, 1992, p. 236; Hassan Kayali, Arabs and Young Turks, University of California Press, 1997, p. 199.

Youssef Mouawad

yousmoua47@gmail.com

Comme fonds de commerce idéologique, la Grande famine est un sujet rentable et digne de tous les investissements. Et comme telle, elle ne peut échapper à l’instrumentalisation politique. On peut aisément s’en servir soit pour flatter ou ameuter un public, soit pour animer des discussions de café du commerce. Mais le sujet est bien trop sérieux et tragique pour être laissé à la merci des discours populistes ou «engagés». D’où l’intérêt d’établir, loin des clichés réducteurs, un état des lieux à la lumière des dernières études académiques.

Est-il possible d’établir des responsabilités?

La Syrie naturelle était plus ou moins autosuffisante au niveau de l’approvisionnement en grains. Mais les deux guerres balkaniques de 1912 et de 1913 avaient perturbé les circuits de distribution. Et de ce fait, cette région n’était pas prête à faire face à l’éventualité d’une guerre qui allait s’étendre sur quatre années consécutives. Le Bilad al-Sham était donc à la limite de ses capacités nutritives et le conflit mondial qui s’annonçait allait amplifier les effets du manque dans les réserves et dans la production de grain.

En général, toute guerre entraîne la disette, ne serait-ce que du fait que les hommes valides sont sous les drapeaux, les bêtes de trait réquisitionnées et les circuits commerciaux sens dessus dessous. Pour ce qui est du Mont Liban qui ne comportait pas de plaines fertiles, sa propre production ne pouvait lui suffire au-delà de quelques mois. Ajoutez à cela que la culture du mûrier, qu’exigeait la sériciculture, s’était substituée à celle du blé au Mont Liban à la veille de la guerre mondiale. Et nous n’oublierons pas les vagues de sauterelles, les quarantaines qu’imposaient le typhus, le choléra et autres maladies infectieuses, le remplacement de la monnaie or par le papier-monnaie, etc.

Tableau statistique des courbes des décès enregistrés à partir des registres paroissiaux des trois villages de Sebeel, de Karm Saddeh et de Mazraat al-Tufah (caza de Zgharta), entre 1914 et 1919. Courtesy cheikh Habib Torbey

Tableau statistique des courbes des décès enregistrés à partir des registres paroissiaux des trois villages de Sebeel, de Karm Saddeh et de Mazraat al-Tufah (caza de Zgharta), entre 1914 et 1919. Courtesy cheikh Habib TorbeyDoit-on accabler Jamal pacha ou plutôt les Alliés?

Qui est-ce qui a provoqué la catastrophe humanitaire qui a frappé notre petit pays et qui en est responsable? Est-ce le blocus maritime ou le blocus terrestre? En nous posant cette question, nous devons garder à l’esprit qu’il n’y a pas de cause unique et que la responsabilité d’une partie n’est pas de nature à exclure automatiquement ou à atténuer nécessairement la responsabilité d’une autre.

1- Le blocus maritime

Il y a une évidence que certains esprits continuent de nier: en droit international, la responsabilité d’assurer, en temps de guerre, la subsistance des populations civiles pèse sur les autorités de fait ou de droit qui sont aux commandes. Le Mont Liban faisant partie jusqu’à nouvel ordre de l’Empire du sultan et, qui plus est, étant occupé par les troupes ottomanes, il incombait à Jamal pacha d’assurer ses obligations vis-à-vis de ses administrés. Les Alliés, français ou anglais, n’avaient pas de responsabilité en l’espèce et n’allaient pas faciliter l’arrivée des produits alimentaires à leurs adversaires, pas plus sur le front du Moyen-Orient qu’à Verdun sur le front occidental. Cependant, une aide humanitaire aurait pu être envisagée comme ce fut le cas, mais très exceptionnellement, en Belgique occupée.

En janvier 1917, un navire, affrété par nos émigrés aux États-Unis et transportant des denrées, avait été arraisonné par les flottes alliées et détourné sur Alexandrie. C’est un fait indéniable, mais sauter aux conclusions et déclarer que c’est là la preuve que les Alliés cherchaient à affamer nos populations, relève d’une imagination débordante. C’est ignorer qu’à partir de l’île syrienne d’Arwad où ils avaient établi une base, les Français n’arrêtaient pas d’envoyer des fonds à nos institutions religieuses pour alléger le poids de la disette. Par ailleurs, le chargement d’un ou de plusieurs navires, s’il avait pu soulager des malheureux l’espace de quelques semaines, n’aurait pas réglé la question de la famine sur quatre ans. Et on imagine mal des convois de bateaux traversant l’Atlantique et le détroit de Gibraltar pour venir soulager notre Mutasarifiya. C’est des plaines de Syrie que devait se nourrir le Mont Liban, non de celles du Dakota ni de celles du Colorado. Et pour tout dire à ceux qui feignent de l’ignorer, Jamal pacha aurait réquisitionné les chargements de blé américain s’ils avaient atteint nos rivages, ses propres troupes ayant des difficultés à s’approvisionner. Au bout du compte, nos compatriotes n’auraient eu que des miettes.

2- Le blocus terrestre

Certains historiens, et des plus sérieux1, semblent ignorer que Jamal pacha décréta en son temps un blocus alimentaire qui allait isoler le Mont Liban de son prolongement géographique naturel. Un cordon fut établi aux limites de la Mutasarifiya pour empêcher l’introduction ou l’importation des denrées produites dans l’hinterland syrien. Des postes de gendarmerie et des patrouilles veillaient à la stricte application de cette décision criminelle. Jamal pacha tenait désormais notre pays en otage et nulle distribution de grains ne pouvait se faire sans son autorisation préalable. L’arbitraire le plus total régnait et le patriarche Hoyek en était réduit à supplier ce gouverneur aux pleins pouvoirs pour soulager une population aux abois. Et comme pour amplifier les effets du désastre, c’était à travers des sociétés commerciales dirigées par des amis dudit Jamal pacha, des accapareurs pour la plupart, que les subsides pouvaient atteindre le Mont Liban. On imagine la suite: les prix allaient s’élever à une allure vertigineuse, la montagne allait se vider de ses habitants et les déshérités envahir les villes côtières et même Damas pour mendier.

En somme, c’est le «blocus continental» qui fut la cause majeure du désastre, même s’il ne fut pas sa cause exclusive. En effet, si le pacha ottoman n’avait pas décrété l’embargo, le Mont Liban aurait souffert au même titre et dans la même proportion que les autres provinces limitrophes, mais jamais de manière aussi dévastatrice.

Quelle qualification juridique retenir?

Certains en sont venus à accuser les Ottomans de génocide. Difficile de plaider ce crime. D’une part, rien jusque-là n’a pu établir l’intention génocidaire de Jamal pacha; nous ne sommes pas dans le même cas de figure que celui de la tragédie arménienne. D’autre part, on ne peut apporter la preuve que les autorités turques aient procédé de manière systématique pour éradiquer la population du Mont Liban. Il serait plus judicieux, en arguant de l’embargo terrestre, de plaider un crime contre l’humanité.

Quid facere? Quid agere?

L’histoire de la famine doit être écrite dans sa globalité ottomane et régionale. Et d’abord il faut s’adresser aux historiens démographes qui doivent déterminer le chiffre approximatif, sinon exact, des victimes de la dénutrition, les chiffres avancés dans le premier volet de cet article étant sujet à caution, quand ils ne varient pas du simple au double. Les registres paroissiaux sont une source qu’on ne saurait négliger, même si la tâche exige une patience de bénédictin et qu’elle représente un travail de longue haleine sur l’ensemble du territoire de l’ex-Mutasarifya (Cf. le tableau affiché). Parallèlement aux démographes, les historiens économistes doivent s’activer et se pencher sur la question de la fluctuation des prix des denrées, responsable de la disparité des sorts des populations d’une région à l’autre. Ensuite, on pourra passer aux autres formes du récit historique.

Par ailleurs, un déplacement en Turquie s’impose. Les archives ottomanes sont à la base d’une recherche sérieuse et comprehensive, les sources locales comme les chroniques familiales, les journaux personnels, les autobiographies et les «diaires» des monastères et autres institutions religieuses, pour importantes qu’elles soient, ne peuvent suppléer l’essentiel. Et l’essentiel se trouve au Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (Archives du siège du Grand Vizir ottoman) à Istanbul. J’irais même jusqu’à dire qu’un historien de la Grande famine doit nécessairement posséder le turc ottoman au même titre que l’anglais et l’arabe, pour ce qui nous concerne.

Postface

Ces propositions valent ce qu’elles valent. J’invite la critique à se prononcer; elle ne peut que nous éclairer. J’ai tenté d’identifier les problèmes. Peut-être n’ai-je fait qu’élaguer? Mais s’il y a lieu, ce sont les acquis qu’il faut remettre en cause. Ce sont les convictions ancrées qui nous égarent.

1- Linda Schatkowski Schilcher, «The Famine of 1915–1918 in Greater Syria», Problems of the modern Middle East in Historical Perspective, Essays in honor of Albert Hourani, Ithaca Press, Reading, 1992, p. 236; Hassan Kayali, Arabs and Young Turks, University of California Press, 1997, p. 199.

Youssef Mouawad

yousmoua47@gmail.com

Lire aussi

Commentaires