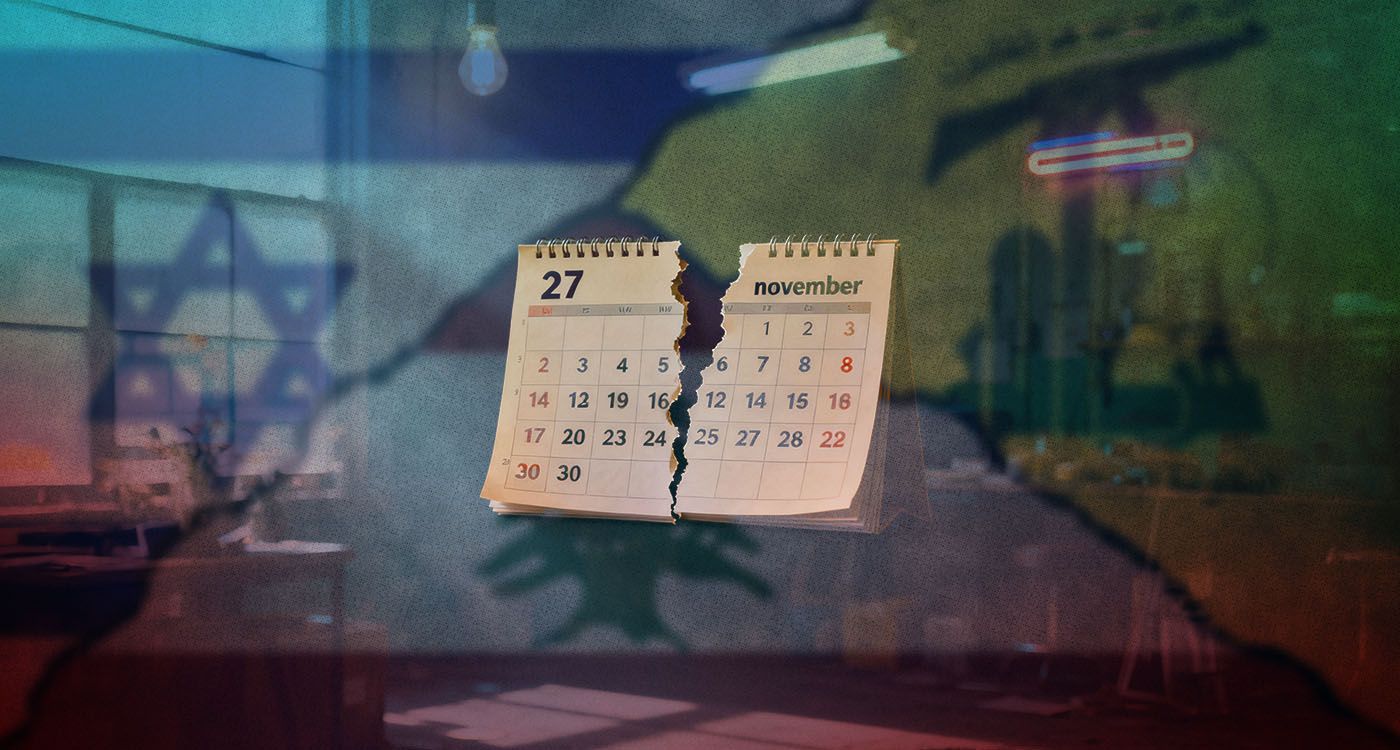

Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2024, à 4h du matin (heure locale), un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban entre officiellement en vigueur. Cet accord, fruit d’intenses négociations diplomatiques menées notamment par les États-Unis et la France, avait pour objectif de mettre fin à près de quatorze mois d’un conflit meurtrier le long de la frontière libano-israélienne.

Le cœur de l’accord reposait sur un engagement clair: le Hezbollah remet ses armes, laissant le sud au monopole des forces régulières, à savoir l’armée libanaise et les Casques bleus, et Israël retire ses forces du Liban-Sud. Le tout, conformément à l’esprit de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU qui avait mis un terme à la précédente guerre en 2006.

En 2024 donc, et à l’issue de la conclusion de l’accord, le président américain, Donald Trump, saluait l’entente comme une «cessation permanente des hostilités», la considérant alors comme un pas vers la stabilité régionale, tandis qu’Israël y voyait une opportunité de se recentrer sur Gaza mais aussi sur la Syrie et de réduire les pressions sur ses populations frontalières.

Un an plus tard, ce cessez-le-feu porte encore un nom, sauf qu’il porte aussi le poids de promesses en grande partie non tenues, de violations répétées et d’un enfermement dans une «normalité instable» pour des milliers de Libanais.

Ce que l’accord a permis

L’entrée en vigueur de l’accord a procuré un répit (ne serait-ce qu’apparent), pour un temps. Des milliers de déplacés du Liban-Sud ont pu, en partie, regagner leurs foyers, les bombardements massifs ont cessé et l’essentiel des opérations militaires offensives a été suspendu.

Sur le plan diplomatique, l’accord a constitué un succès de taille pour les médiateurs internationaux, réactivant, en théorie du moins, les dispositions de la résolution 1701 de 2006, censée garantir que le Liban-Sud redevienne une zone démilitarisée, contrôlée uniquement par l’État libanais.

Politiquement, cet accord a lancé des espoirs: ceux d’un retour à une forme de souveraineté de l’État, d’un apaisement, voire d’une reconstruction fragile. Beaucoup voyaient ou croyaient voir dans le cessez-le-feu l’occasion d’un regain de légitimité pour l’armée libanaise, d’un réengagement de la communauté internationale pour l’aide, pour la stabilisation et pour le retour des déplacés.

Un espoir qui, toutefois, est resté théorique. D’autant plus que l’accord, dès le départ, était fragile, bâti sur un compromis où chacun voyait ce qu’il avait à gagner, mais où peu acceptaient vraiment de perdre leur marge de manœuvre.

Les termes de l’accord

Le texte du cessez-le-feu fixe trois grands principes: fin des hostilités, retrait israélien du territoire libanais et repli des forces non-étatiques -le Hezbollah- du Sud.

Durant la période de transition de 60 jours prévue, l’armée libanaise devait se déployer dans la région, avec le renfort de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul), pour garantir la sécurité et surveiller la démilitarisation effective.

Le document prévoyait aussi le démantèlement des infrastructures liées à la production ou au stockage d’armes illégales et l’engagement de toutes les parties à veiller à ce que le sud du pays ne redevienne pas un champ de bataille ni une zone de contrôle par des milices.

Sur le papier, l’accord semblait reposer sur une logique de reconstruction de l’État, de retour à la normale, de respect de la souveraineté libanaise et d’un redémarrage social et économique pour des populations exilées, ruinées, traumatisées. Dans la pratique, rien de tout cela n’a eu lieu.

Pourquoi le cessez-le-feu n’a-t-il pas tenu ?

Quelques mois après son entrée en vigueur, il était devenu évident que l’accord peinait à résister à la dure réalité. Résultat ? Les frappes quotidiennes israéliennes n’ont pas tardé à reprendre. Le pays a dénombré, depuis novembre 2024, des centaines de morts dues à ces raids, dont de nombreux civils, ainsi que d’importants dégâts aux infrastructures civiles.

Pourquoi ? Parce que non seulement le Hezbollah n’a pas abandonné l’essentiel de son arsenal, mais parce qu'il a aussi entrepris tout un processus de reconstitution de ses capacités, trouvant le moyen de s’approvisionner en armement et en argent.

Parce qu’aussi, l’État libanais, attendu comme garant de la sécurité, n’arrive toujours pas à s’imposer, faute de moyens, d’autorité, ou de volonté politique confirmée.

Plus largement, l’accord a hérité des mêmes failles que les précédentes tentatives: ambiguïtés sur les délais, manque de mécanisme de vérification indépendant réellement crédible, dépendance à la bonne volonté des uns ou des autres et une profonde méfiance régionale comme interne.

Les habitants coincés entre espoirs et désillusions

Pour une partie des Libanais, l’accord n’a pas restauré une paix durable. Or, ce n’est pas tant le texte du cessez-le-feu qui fait défaut que l’entêtement du Hezbollah à maintenir sa présence armée et l’absence quasi totale de volonté politique au Liban de s’attaquer à cette réalité.

Pour ceux qui ont eu le courage de rentrer dans leurs villages au Liban-Sud, la vie reste suspendue à la crainte des frappes. Et la peur n’est pas le seul obstacle: l’électricité arrive par à-coups, l’eau manque, les services essentiels fonctionnent à peine. Partout, les destructions sautent encore aux yeux et le traumatisme demeure vif.

Par ailleurs, de nombreux déplacés hésitent à revenir, ou repartent dès que les premières alertes reprennent. Les investissements promis, l’aide internationale, la reconstruction… tout ceci reste pour l’instant lettre morte.

Ainsi, et pour le premier anniversaire de l’accord, la leçon que l’on pourrait tirer, c’est qu’un texte, même signé par des États puissants, ne suffit pas pour aboutir aux résultats voulus.

Pour que la paix devienne réalité, il faudrait un engagement réel et concret, avec une démilitarisation effective qui aboutirait ensuite à un retrait complet des forces israéliennes, à un processus de reconstruction, à un retour digne des déplacés, à la multiplication des investissements et au regain, par l’État, de sa souveraineté.

Il faudrait aussi que les protagonistes, à commencer par l’État libanais, acceptent de prendre leurs responsabilités, sans marchandage. Sans cela, le cessez-le-feu restera un simple parchemin, une promesse creuse, un moment suspendu. Et pour des milliers de Libanais, ce premier anniversaire ne sera pas celui d’une paix retrouvée, mais celui d’un espoir trahi ou d’un rêve à jamais brisé.

Commentaires