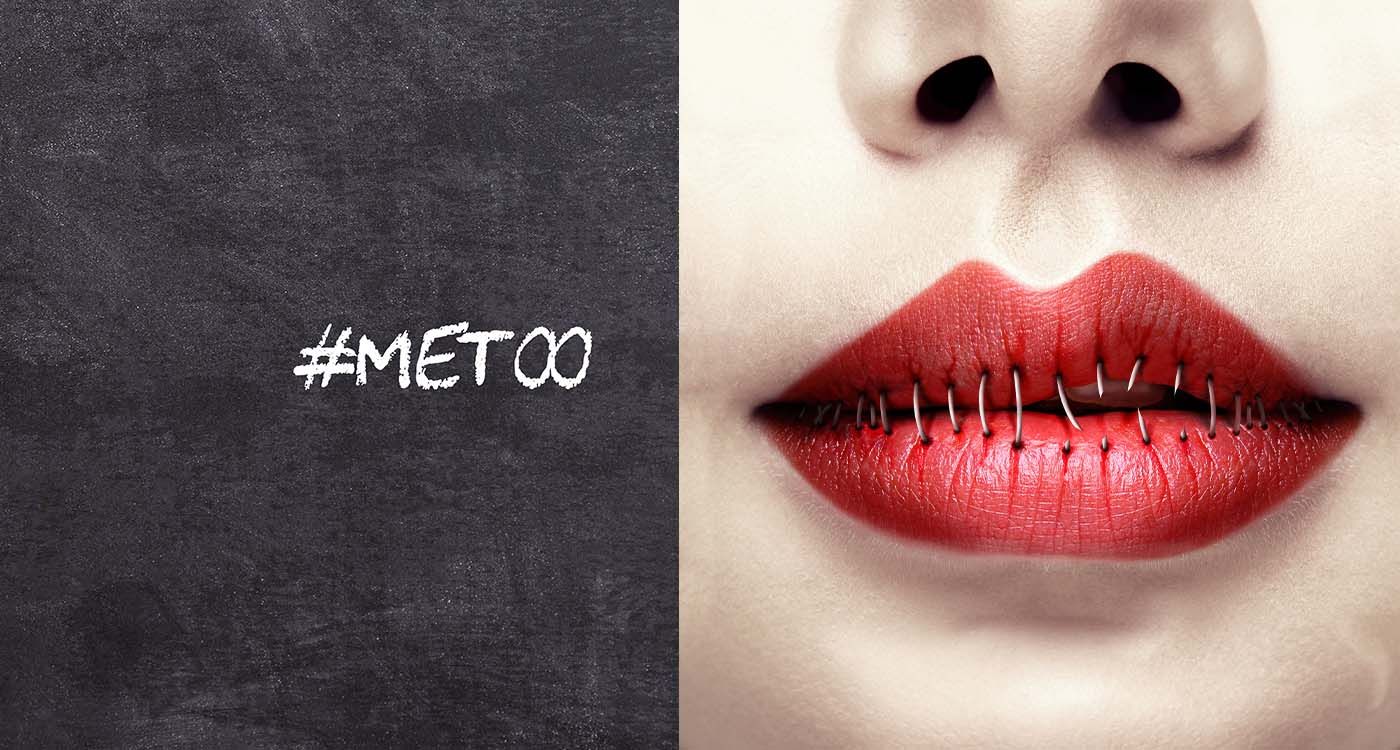

Depuis #MeToo, la justice a pris une place centrale sous les projecteurs. Certains procès font beaucoup de bruit, d’autres se règlent en silence, loin du public. Les stars accusées n’ont pas toutes le même destin. Derrière l’apparence, c’est une justice inégale qui pose question dans nos sociétés. Ce deuxième volet de notre analyse s’intéresse à ces zones d’ombre et aux mécanismes qui font basculer les trajectoires.

Quand #MeToo a éclaté, il a mis fin à des années de silence. Soudain, les abus, les comportements toxiques et les crimes cachés sont apparus au grand jour. Mais après la vague médiatique, une nouvelle question s’est installée. La justice traite-t-elle vraiment tout le monde de la même façon? Derrière les grands procès ou les accords secrets, #MeToo a révélé une réalité troublante. L’égalité devant la justice n’est pas toujours au rendez-vous, même quand les faits sont dénoncés publiquement.

Au début, beaucoup ont pensé que #MeToo allait libérer la parole et garantir une justice accessible pour toutes et tous. On a cru que les victimes allaient enfin être entendues, que les coupables seraient jugés équitablement. Pourtant, la réalité est plus compliquée. Certains dossiers deviennent des procès suivis par tous, avec avocats célèbres et verdicts commentés dans les médias. D’autres affaires se règlent dans l’ombre, loin du tribunal, par des négociations privées. C’est souvent le cas dans le monde du spectacle, où l’image d’une star compte autant que sa carrière.

Les grands procès n’effacent pas les accords secrets. On se souvient du choc provoqué par le procès Harvey Weinstein, devenu un symbole fort. Des dizaines de femmes se sont retrouvées sur le banc des témoins, le verdict a marqué une étape. Mais la plupart des affaires ne suivent pas ce chemin. Beaucoup de dossiers, en France ou ailleurs, se terminent sans jugement public. Des avocats négocient, des assurances interviennent, parfois il y a un chèque, parfois une simple lettre d’excuse. Il arrive même que les victimes doivent garder le silence en échange d’une compensation. Dans ces cas-là, le public ne saura jamais ce qui s’est vraiment passé. Le nom de la célébrité ne sera jamais entaché officiellement.

L’accès à la justice reste compliqué. Il faut de l’argent et de la force pour résister à la pression médiatique ou professionnelle. Les démarches sont longues, coûteuses et souvent éprouvantes pour les victimes qui risquent d’être mises en doute ou humiliées. En face, les stars peuvent compter sur de grands avocats, des amis puissants, des réseaux capables de minimiser ou d’arranger les choses. Cette différence crée un sentiment d’injustice qui va bien au-delà de chaque cas individuel.

Procès publics ou compromis secrets?

Certains scandales montrent bien la différence entre justice officielle et négociations de coulisses. Cela se voit dans le cinéma, la musique, le sport ou les médias. Les célébrités peuvent étouffer une affaire ou attendre que l’opinion se lasse. Les anonymes, eux, doivent affronter l’exposition publique sans protection. Dans de rares cas, un procès permet de rendre justice et de changer l’histoire, mais la plupart des dossiers disparaissent dans les papiers ou s’éteignent discrètement.

Les médias jouent un double rôle. En parlant largement des accusations, ils créent parfois un tribunal public avant même que la justice intervienne. Cette pression peut entraîner des ruptures de contrat ou des campagnes de diffamation contre l’accusé ou la victime. Mais sans les médias, beaucoup d’affaires n’auraient jamais été révélées. Dans ce climat, obtenir un procès juste devient très difficile. L’opinion publique s’invite dans chaque étape.

La loi a du mal à suivre le mouvement. Les délais de prescription, la difficulté de prouver des faits anciens, compliquent le parcours des victimes. Certains pays, comme la France, ont changé leurs lois et allongé le délai de prescription pour les crimes sexuels, mais il reste un grand écart entre le discours et la réalité. Beaucoup de victimes ont encore peur d’être réduites au silence ou écrasées par le système judiciaire.

Pour les accusés, la justice à deux vitesses prend d’autres formes. Être célèbre peut protéger ou attirer les problèmes. Un nom connu attire l’attention, mais permet aussi de négocier dans le secret et de bénéficier parfois de la sympathie du public. Un retour devient possible, surtout si le procès n’a pas lieu ou si un arrangement fait douter de la victime. Ce système, où tout se règle à l’abri des regards, nourrit le soupçon et la méfiance envers la justice.

Les réseaux sociaux compliquent encore les choses. Une accusation peut briser une carrière en quelques heures, sans attendre le jugement. À l’inverse, une affaire oubliée peut ressortir des années plus tard, relançant les blessures et les débats sur la prescription, le pardon et l’oubli. La justice, déjà lente et imparfaite, se retrouve prise entre la rapidité des réactions et les lenteurs de la procédure.

À suivre...

Cet article fait partie d’une série consacrée aux effets de #MeToo dans la culture. Le prochain volet explorera le rôle des réseaux sociaux dans la dénonciation et l’exclusion.

Commentaires