Entre les salons dorés des musées et l’opacité des réseaux criminels, certains chefs-d’œuvre ont connu la grande évasion. Des voleurs de génie aux tableaux devenus mythes, voici les disparitions qui ont fait entrer l’art dans l’Histoire… à la faveur de la nuit.

Quand un chef-d’œuvre s’évanouit, un vide s’ouvre dans la mémoire collective. Les visiteurs s’arrêtent devant le cadre déserté, murmurent des histoires, imaginent l’effronterie du vol. À l’instant où l’art bascule dans l’ombre, la légende prend le relais: la disparition donne à l’œuvre une célébrité que la paisible exposition n’aurait jamais égalée. Car un vol d’art n’est jamais un crime comme les autres, il touche au patrimoine de tous, à cette part de beauté que l’humanité croit posséder rien qu’en le contemplant.

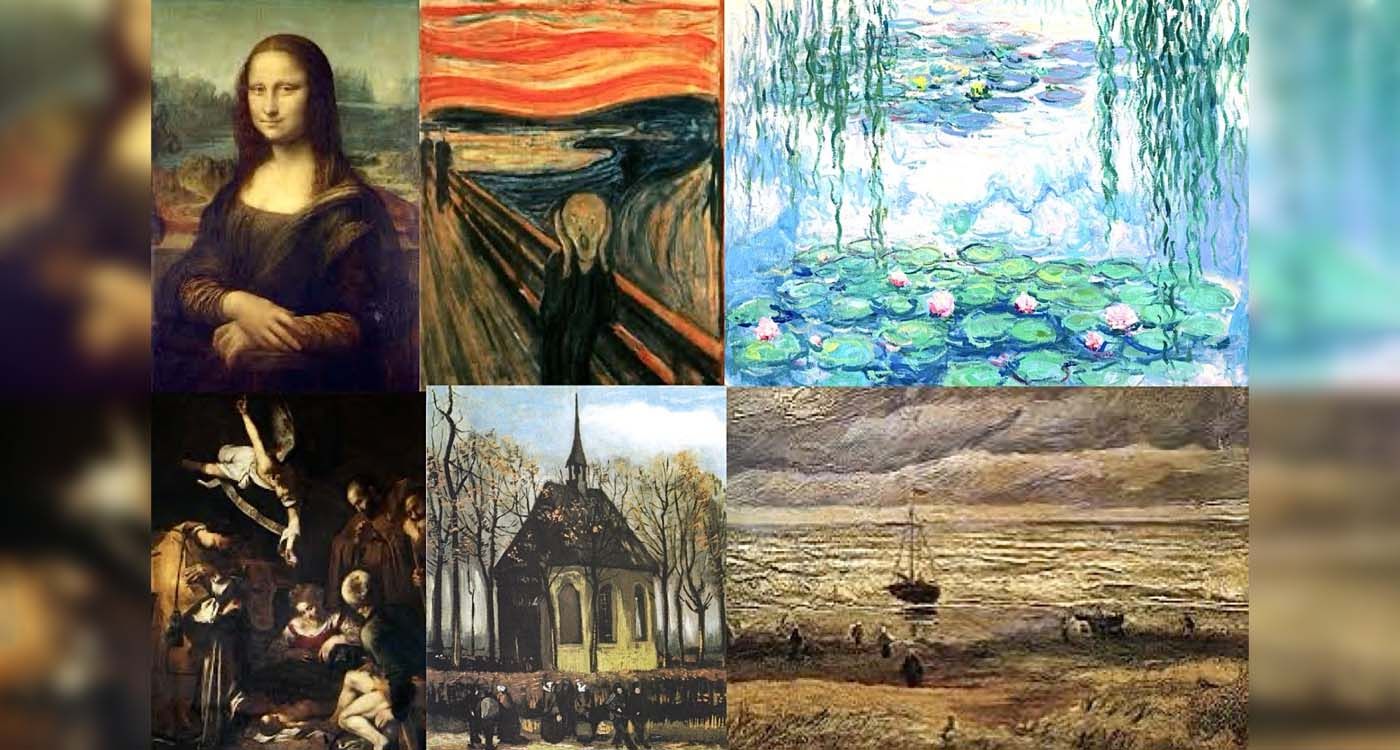

La Joconde: quand l’absence fait la gloire

Tout commence véritablement à Paris, en 1911. Vincenzo Peruggia, vitrier et ancien employé du Louvre, profite de sa connaissance des lieux. Il décroche tranquillement la Mona Lisa de son cadre, la cache sous sa blouse et disparaît. Pendant deux ans, le monde entier s’interroge: où est passé le sourire énigmatique? L’affaire devient un phénomène médiatique mondial. Ironie suprême, c’est ce vol qui a fait de la Joconde l’œuvre la plus célèbre du monde. En 1913, Peruggia tente de la revendre en Italie. Arrêté, il se défend en patriote: selon lui, il voulait «rendre» l’œuvre à son pays d’origine. La légende, elle, ne quittera plus jamais le tableau.

Van Gogh: prisonnier de la mafia

Van Gogh, mort dans la misère, n’aurait jamais imaginé que ses toiles deviendraient des monnaies d’échange pour le crime organisé. En 2002, deux hommes escaladent le musée Van Gogh d’Amsterdam et repartent avec deux tableaux emblématiques: Vue de la mer à Scheveningen et La Sortie du culte de l’église réformée de Nuenen. Estimées à plus de 30 millions de dollars, les œuvres disparaissent pendant quatorze ans. Elles ne refont surface qu’en 2016, saisies par la police italienne lors d’une opération contre la Camorra. Cachées dans une maison de Naples, elles survivaient comme otages de la criminalité organisée.

Le casse du siècle à Boston

Le 18 mars 1990, au musée Isabella Stewart Gardner de Boston, deux faux policiers sonnent à la porte. Les gardiens, dupés, les laissent entrer. En 81 minutes, treize œuvres majeures disparaissent: Rembrandt, Vermeer, Manet, Degas… Le butin est estimé aujourd’hui à 500 millions de dollars. Mais ce qui hante encore le musée, ce sont ces cadres vides laissés accrochés, rappel perpétuel de la perte. Plus de trente ans après, aucune des toiles n’a été retrouvée. Le mystère plane, renforcé par la promesse toujours active d’une récompense de 10 millions de dollars pour toute information.

Munch et le Cri étouffé

En février 1994, alors que la Norvège s’apprête à vibrer avec les Jeux olympiques de Lillehammer, un autre événement secoue Oslo: Le Cri d’Edvard Munch disparaît du Musée national. Les voleurs laissent un mot moqueur: «Merci pour la mauvaise sécurité.» Quelques mois plus tard, la toile est retrouvée lors d’une opération conjointe entre la police norvégienne et Scotland Yard. Le cri de Munch avait traversé la nuit, amplifiant encore sa réputation d’icône angoissée du monde moderne.

Paris humilié: Nymphéas et homme-araignée

Paris, capitale de l’art, n’a pas échappé aux vols spectaculaires. En 1985, un commando armé fait irruption au musée Marmottan et s’empare de neuf toiles impressionnistes, dont des Nymphéas de Monet, pour une valeur de 12 millions de dollars. Après cinq ans d’errance, les tableaux sont finalement retrouvés en 1990.

Mais l’humiliation se répète en 2010 au Musée d’Art Moderne. Cette fois, c’est un seul homme, surnommé «l’homme-araignée», qui profite de la défaillance des caméras de sécurité. En une nuit, il dérobe cinq toiles signées Picasso, Braque, Matisse, Léger et Modigliani, estimées à 100 millions d’euros. Le voleur est arrêté, mais les œuvres, elles, semblent avoir disparu à jamais.

Le Caravage englouti

Parmi les disparitions les plus tragiques, figure celle du Caravage. En 1969, La Nativité avec saint François et saint Laurent, immense toile baroque, est arrachée de l’église San Lorenzo de Palerme. Depuis, plus rien. On soupçonne la mafia sicilienne. Des repentis ont affirmé qu’elle aurait été détruite, d’autres qu’elle dormait dans une cache, rongée par l’humidité. Aucune certitude. Cette absence douloureuse demeure une plaie ouverte de l’histoire de l’art italien.

Quand la guerre devient pillage

Mais le vol ne s’explique pas seulement par des casseurs audacieux ou des mafias. La guerre, elle aussi, dévore l’art. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis pillent systématiquement les collections européennes. Des milliers de toiles sont confisquées, entassées dans des dépôts, ou intégrées aux collections privées de dignitaires du régime. Certaines, comme la collection Rothschild, ont été restituées après 1945. Mais beaucoup d’œuvres dorment encore dans des caves ou sont portées disparues, fantômes d’un patrimoine volé à jamais.

Ces vols révèlent un paradoxe: une œuvre volée devient invendable, réduite à l’ombre des caves ou des coffres. Sa valeur ne renaît qu’au contact du regard collectif. Chaque restitution n’est pas seulement une victoire judiciaire, mais un retour à la lumière, là où l’art appartient à tous.

Commentaires