Le Liban s’apprête à réformer ses programmes scolaires, dont celui d’histoire, encore à l’étape de rédaction. Tandis que les détails du futur curriculum restent confidentiels, une question centrale se pose: l’école libanaise pourrait-elle devenir un lieu où l’histoire s’enseigne à travers la multiplicité des regards, dans un pays toujours divisé sur son passé?

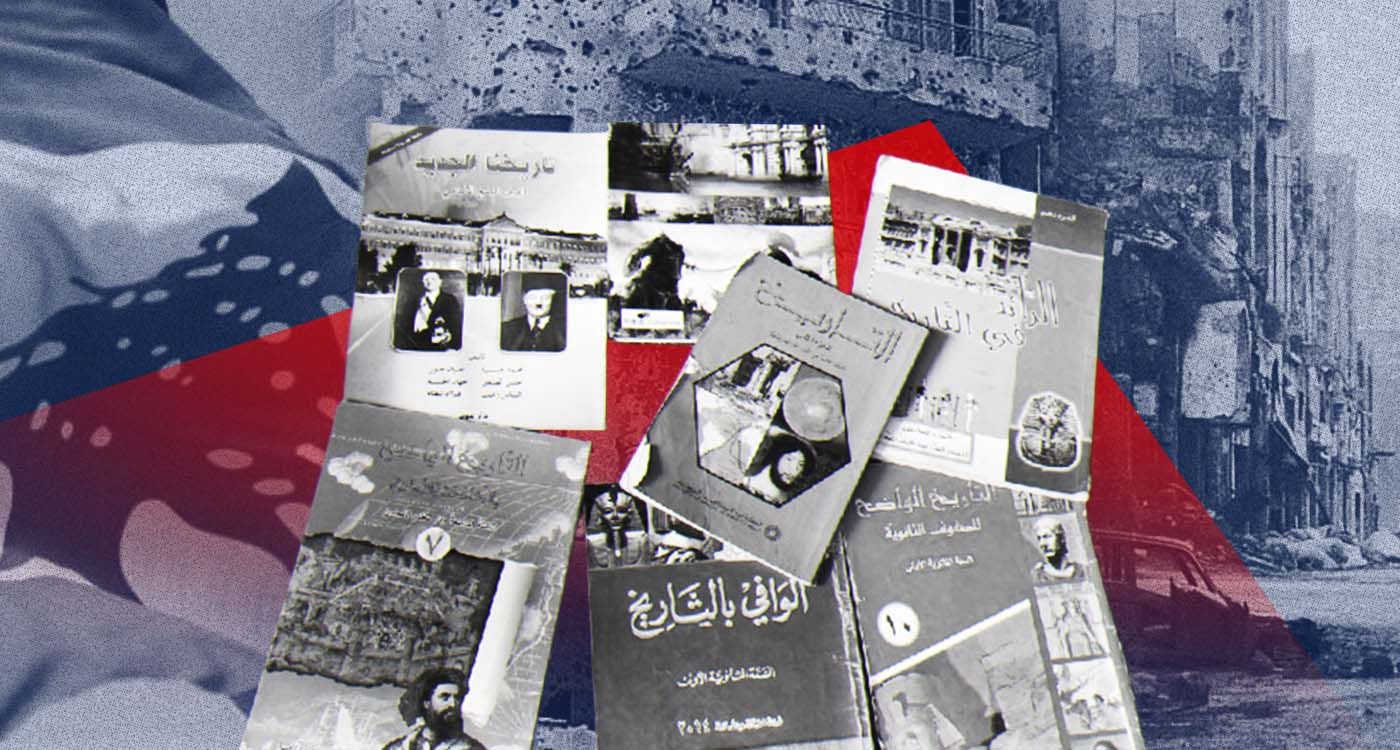

Au Liban, le manuel d’histoire officiel s’arrête au retrait des troupes françaises en 1946, à la suite de la proclamation, en 1943, de l’indépendance du Liban. Parmi les pans occultés de l’histoire contemporaine du pays figure la guerre de 1975-1990, qui a fait au moins 150.000 morts et 17.000 disparus. Encore faudrait-il s’accorder sur la terminologie: parle-t-on des «événements» (al-ahdéss)? d’un conflit civil, régional ou par procuration?

En 2022, un plan de rénovation pédagogique est relancé au Centre de recherche et de développement pédagogiques (CRDP)*, sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale. «Nous sommes actuellement à l’étape de rédaction des programmes», annonce à Ici Beyrouth Hiyam Ishak, présidente du CRDP. Selon le calendrier, les nouveaux programmes devront être mis en œuvre dans les écoles en 2026.

Quelles seraient alors les nouvelles perspectives en ce qui concerne le curriculum d’histoire? La production d’un récit historique unique serait-elle une condition nécessaire pour un nouveau manuel?

Enseigner l’histoire de la guerre pour construire la paix

Devant sa télé, un 25 janvier 2007, Lamia Hitti, enseignante d’histoire à l’International College, témoigne de tensions armées entre des jeunes attroupés devant un établissement universitaire.

Une pensée la hante depuis: «Peut-être que si l’on enseignait l'histoire de la guerre, on pourrait construire la paix».

«Il y a quelque chose qu'on a raté dans l'éducation, confie-t-elle à Ici Beyrouth, on porte des séquelles de la guerre qu'on est en train de passer aux jeunes, et on n'a quasiment rien fait pour leur expliquer comment dépasser les traumas».

Du fait de son expérience de pédagogue, Mme Hitti confirme que les jeunes libanais ont très envie, en général, de connaître l'histoire, alors qu’ils n’en recueillent que des bribes.

«Il faudrait donc un cadre académique pour l’enseignement d’une histoire sensible, poursuit-elle. Dans ces cas, on peut avoir recours à la multiperspectivité, un concept pédagogique et historique plutôt occidental qui permettrait de donner aux jeunes des clés de lecture critique».

Cette approche apporterait aux élèves libanais de nombreux bénéfices éducatifs, principalement l’empathie et le respect du récit de l’autre, selon Mme Hitti.

Prenons l’exemple du 13 avril 1975, commémoré comme la date marquant le déclenchement de la guerre du Liban, renvoyant aussi au massacre du bus de Aïn el-Remmané.

«Il n'y a pas un récit unique de ce qui s’est passé ce jour-là. Il y a en a plusieurs. Alors, on va proposer aux jeunes de mener une enquête historique afin d’extraire des informations historiques à partir d’une analyse de documents», avance Mme Hitti.

Ces documents pourraient être des récits issus de la tradition orale, des écrits d’historiens ou encore un extrait de roman, une séquence filmique ou une chanson.

Qu'est-ce qui s'est vraiment passé le 13 avril? Ce n'est pas évident, il y a toujours des zones d'ombre. «Il faut accepter qu’il y ait encore des points d’interrogations», conseille l’enseignante. Souvent, on accuse les historiens d’être incapables de s’entendre sur une seule version. «L'historien n'est pas juge, et le curriculum d’histoire n’est pas un tribunal», affirme-t-elle.

Au-delà des récits de massacres et de combats, le vécu humain est le même des deux côtés de la ligne de démarcation. «C’est ce qu’il faut également mettre en lumière, des récits de personnes qui ont milité pour la paix, même en temps de guerre, des personnes qui se sont entraidées tout en ayant des opinions politiques opposées», confie Mme Hitti.

Une préparation nécessaire

Pour s’engager dans une approche de multiperspectivité dans l’enseignement de l’histoire, il faudrait rester vigilant pour éviter «le risque de tomber dans une guerre des mémoires», selon Mme Hitti.

La salle de classe devrait constituer «un espace sécurisé où le récit historique rencontre les récits personnels, dans un cadre de respect mutuel», souligne-t-elle. Ce cadre serait orchestré par l’enseignant qui devra au préalable bénéficier d’une formation spécifique. «Il lui faudra apprendre à gérer ses propres émotions et sa mémoire, afin de pouvoir accueillir celles des élèves, et trouver un juste équilibre entre mémoire et histoire», ajoute-t-elle.

Parallèlement, «une bonne préparation de la société est indispensable, car le processus de réconciliation devrait se construire à partir de la base populaire, et non se limiter aux instances politiques», affirme Mme Hitti. Dans cette dynamique, les médias ont un rôle essentiel à jouer, tout comme les micro-communautés. Initiatives individuelles et activités sociales, notamment à l’échelle municipale, participent à reconstruire le puzzle d’une mémoire collective, avance-t-elle.

Mais cet élan resterait insuffisant sans «une volonté politique capable de fédérer ces démarches sous une égide institutionnelle», prévient-elle.

Réformes avortées: un programme sans cesse repoussé

Le premier curriculum établi après l’indépendance du Liban est celui de 1946. Il a été renouvelé en 1968, 70 et 71. Une réforme a été lancée en 1994, donnant naissance à de nouveaux programmes en 1997-1998, puis à des guides d’évaluation en 2000.

«L’écart entre les réformes est d’environ 25 ans alors que l’obligation légale est de renouveler le curriculum tous les 3 ans, selon le décret de 1997», explique Mme Ishak.

L’accord de Taëf (22 octobre 1989), marquant la fin de la guerre qui a débuté en 1975, assigne à l’État la responsabilité de réviser les programmes scolaires. Selon ce document, cette restructuration des curricula vise à «renforcer l’appartenance et l’intégration nationales, et l’ouverture spirituelle et culturelle». L’État libanais devrait procéder dans cet esprit à «l’unification du livre scolaire dans les matières d’histoire et d’éducation nationale.» (Part .I, art. 3.E, alinéa 5)

D’autres initiatives de réformes ultérieures ont été amorcées, mais elles sont restées sans suite. Il s’agit d’un curriculum basé sur les compétences en 2008 et de réunions préparatoires entreprises de 2016 à 2020 dont les axes n’ont pas été intégrés au curriculum officiel.

Entre 1996 et 2000, deux commissions, Éducation civique et Histoire, ont été chargées de l’écriture du programme d’histoire réactualisé. Le travail a été publié au Journal officiel en plus de 90 pages, à la suite d’un décret ministériel approuvé à l’unanimité en Conseil des ministres, avec le soutien de toutes les institutions éducatives (Décret no 3175, 8 juin 2000, Journal officiel, no 27, 22/6/2000, pp. 2114-2195). Après avoir été imprimés, les manuels ont été retirés du marché, à deux reprises, pour des raisons politiques.

Un chantier en cours

Le plan d’action en cours pour le renouvellement des programmes scolaires a été amorcé en 2016, mais a connu plusieurs interruptions.

«Le projet de réforme a été relancé en 2022, indique Mme Ishak. Le CRDP a formé des comités, recrutant des experts universitaires et scolaires, à la fois libanais et français, notamment pour l’histoire et l’éducation civique».

Après avoir élaboré un cadre national du curriculum, définissant les principes fondamentaux, onze politiques éducatives ont été instaurées. Par la suite, une phase pilote a permis de tester et d’évaluer les politiques en environnement contrôlé.

Actuellement, les programmes pour chaque matière sont en cours d’élaboration. Cette phase devra être suivie par la production de manuels et de ressources numériques, puis par l’implémentation dans les établissements scolaires.

Les détails de ce nouveau curriculum, en l’occurrence celui d’histoire, demeurent confidentiels pour l’heure. Que nous réserve-t-il comme surprises?

Parallèlement, certains professeurs d’histoire utilisent déjà des méthodes innovantes qui ont fait leurs preuves dans le domaine de la pédagogie scolaire.

En 2019, des centaines d’élèves se sont rassemblés devant le ministère de l'Éducation, dénonçant un manuel d’histoire «archaïque», en brûlant symboliquement un exemplaire.

Le nouveau programme officiel tant attendu répondra-t-il aux attentes de toute la population libanaise?

Le Centre de recherche et de développement pédagogiques (CRDP) est créé en 1971, sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur. Cet organisme public est chargé de piloter les projets éducatifs dans l’enseignement scolaire. Il définit les programmes, gère les examens officiels et entreprend des recherches pédagogiques de tous ordres, diffusant des bulletins périodiques à cet effet, tout en assurant également la formation des enseignants du secteur scolaire public.

Commentaires