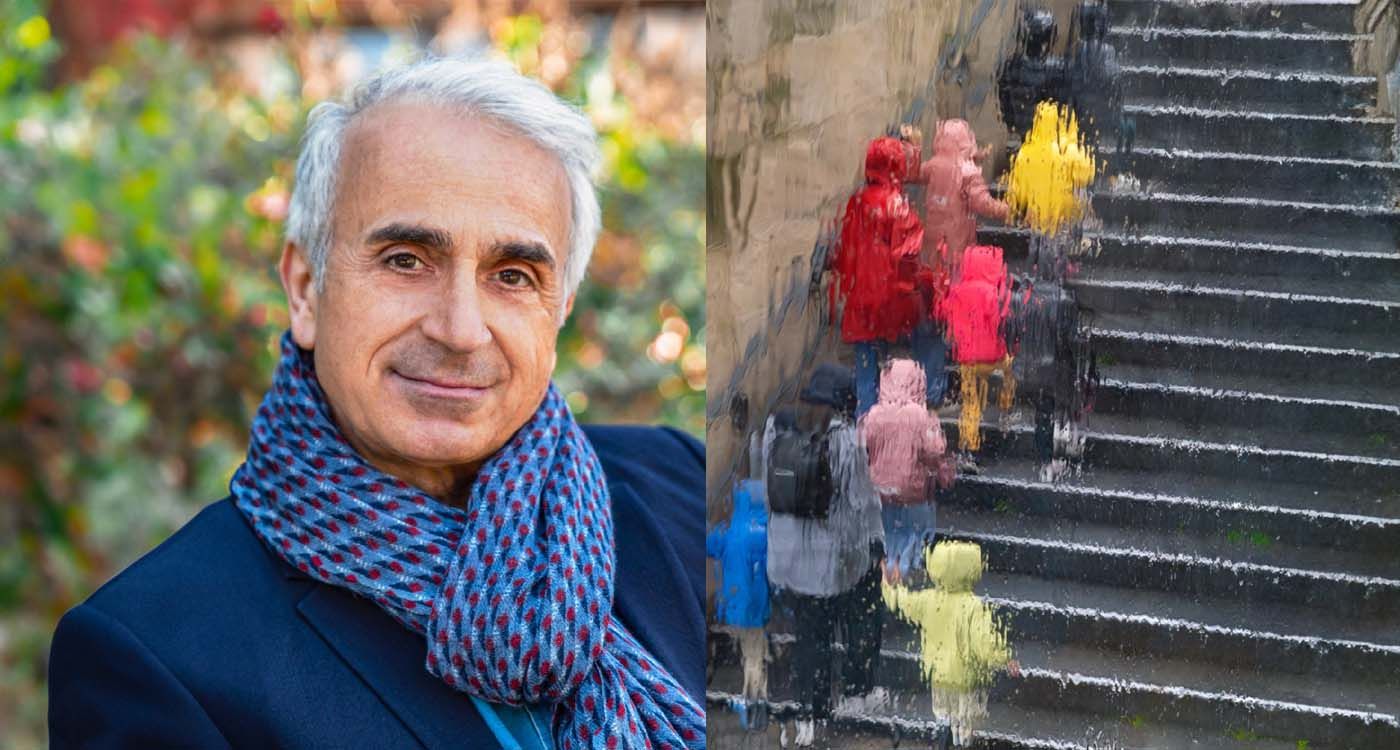

Sous ses parapluies d'encre, Paris se métamorphose. Robert Bared capture l'âme de la ville quand elle pleure, transformant chaque goutte en prisme lumineux, chaque flaque en miroir du ciel. Entre photographie et écriture, il tisse une œuvre où les mots prolongent les images, où la pluie devient le langage d'une mémoire sensible. Dans ce second volet de notre entretien, le photographe nous révèle l'expérience fondatrice de sa quête artistique, sa double pratique d'écrivain et d'artiste visuel, et les influences littéraires qui imprègnent sa sensibilité poétique.

Il est des moments qui changent une vie, des instants qui cristallisent une vocation artistique. Pour Robert Bared, ce fut un orage d'été, sous les frondaisons du jardin du Luxembourg, il y a une vingtaine d'années. Moment proustien par excellence, non par son ancrage dans l'enfance, mais par sa capacité à engendrer une quête artistique inlassable. “Oui, une sorte d'aventure proustienne bien que ne remontant pas à l'enfance. Un orage d'été, au jardin du Luxembourg, à Paris, il y a une vingtaine d'années”, se souvient-il avec une précision qui trahit l'importance de l'événement. “Il n'a pas déclenché mes photos de pluie, car j'en faisais déjà, mais il a donné l'élan créatif pour un véritable dessein artistique.” Ce jour-là, l'ironie du sort voulut qu'il fût privé de son outil d'expression, une absence qui allait paradoxalement devenir féconde. “Lorsque a éclaté l'orage, je me suis abrité sous un mûrier au feuillage touffu, et j'ai longuement contemplé le spectacle de la pluie ainsi que la débâcle des passants, le ballet des parapluies. Mais ma jouissance était mêlée de frustration: ce jour-là, exceptionnellement, je n'avais pas pris mon appareil photo avec moi.”

Cette absence fondatrice, cette impossibilité de capturer l'instant magique, est devenue le moteur d'une quête photographique qui perdure depuis deux décennies. “Seule cette frustration explique que ma fascination pour la pluie perdure depuis, à travers les années. À chaque nouvelle averse, à chaque déchaînement du ciel, j'essaie désespérément de 'retrouver' cet orage 'perdu': c'est lui, sous des formes renouvelées, que je fais renaître inlassablement dans mon objectif photographique.”

On ne peut s'empêcher d’y entendre un écho au temps perdu proustien, à cette recherche perpétuelle d'un instant enfui que seul l'art peut espérer ressusciter. Pour Bared, chaque photographie de pluie devient ainsi une madeleine visuelle, une tentative de retrouver la magie de cette contemplation originelle.

Des paysages intérieurs

Comme souvent avec les obsessions artistiques, le motif de la pluie s'est imposé à Robert Bared progressivement, presque à son insu, devenant au fil du temps un véritable langage visuel, une signature reconnaissable entre toutes. “Je ne saurais dire”, confie-t-il lorsqu'on lui demande à quel moment la pluie est devenue pour lui un motif récurrent. “Au fil des ans, j'ai pris conscience que cette photographie de pluie, avec sa double dimension esthétique et émotionnelle, était féconde, me permettait de libérer et d'approfondir mon expression artistique.” Plus qu'un simple sujet, la pluie est devenue pour lui un révélateur de sa propre sensibilité, un pont entre sa vision esthétique et sa vie intérieure. Elle lui permet de concilier “deux aspects de [son] tempérament: d'une part [son] amour hédoniste de la beauté formelle et, d'autre part, un fort penchant pour la contemplation”. Cette dualité se lit dans ses images, où la recherche esthétique s'accompagne toujours d'une profondeur méditative, presque philosophique.

Les photographies de Bared ne sont jamais de simples représentations du monde extérieur. La pluie devient le médium qui permet cette traversée du miroir, cette fusion entre le dedans et le dehors, entre la ville objective et la ville rêvée, entre l'instant capturé et la mémoire reconstruite.

Cette double dimension de son travail – le plaisir de la composition formelle et l'introspection méditative – explique sans doute pourquoi ses photographies touchent si profondément. Elles ne se contentent pas de montrer Paris sous la pluie; elles nous invitent à un voyage intérieur, à une contemplation qui fait écho à nos propres souvenirs, à nos propres émotions face aux jours de pluie.

Entre l'image et les mots

Robert Bared n'est pas seulement photographe, il est aussi écrivain. Cette double pratique nourrit son approche artistique, créant des passerelles entre ces deux formes d'expression, même s'il veille à préserver l'autonomie et la spécificité de chaque médium. “Lorsque je dois commenter mes photos, je préfère les avoir en regard, justement pour ne pas donner dans le travers bien connu d'un discours surpassant l'art et finissant par se substituer à lui”, explique-t-il, soulignant sa méfiance envers un verbe qui viendrait écraser l'image, la réduire ou la dénaturer. Cette même vigilance s'applique à son travail d'historien et de critique d'art: “Il en va de même, bien sûr, dans mes analyses de tableaux et ma réflexion sur tel ou tel peintre."

Cette prudence témoigne d'un respect profond pour la spécificité de l'image, pour sa capacité à dire ce que les mots ne peuvent exprimer. Mais elle n'empêche pas un dialogue fécond entre l'écriture et la photographie, une dialectique créatrice qui enrichit les deux pratiques. “Dans des textes se rapportant à l'esthétique, il m'arrive de préférer, pour un premier jet en tout cas, de me libérer de l'œuvre, dont la mémoire seule guide ma pensée et mon écriture, tout en revenant ensuite à l'œuvre elle-même, littéraire, picturale ou photographique, pour vérifier et ajuster le propos.”

Il existe ainsi, dans sa démarche, un va-et-vient constant entre le texte et l'image, entre la réflexion abstraite et la contemplation concrète. Les mots peuvent parfois faire office de défricheurs, “aidant à l'exploration” avant d'être élagués “des excès de la plume ou de l'imagination, qui auront entretemps fait leur office”.

Bared insiste cependant sur l'autonomie fondamentale de sa pratique photographique: “Je n''illustre' quasiment jamais en photo un poème (par exemple, je n'ai jamais essayé d'‘illustrer’ le merveilleux Jardin mouillé d'Henri de Régnier mis en musique par Roussel, même si je le convoque dans la description de ma démarche artistique), de même que je ne cherche jamais consciemment à rendre dans ma photographie l'atmosphère d'un poète ou d'un peintre.”

La photographie naît d'abord de la rencontre directe avec le réel, de l'instant capturé, de la vision saisie. “À cet égard, la photo demeure autonome au stade de la prise de vue.” Ce n'est qu'après coup, dans un mouvement réflexif, que des liens peuvent se tisser avec d'autres œuvres, d'autres artistes: “Mais a posteriori, je peux reconnaître et revendiquer telle photo, à travers le titre que je lui donne, comme 'hommage' à tel ou tel artiste.” Cette démarche révèle un créateur conscient des spécificités de chaque art, mais aussi des riches correspondances qui peuvent s'établir entre eux – un photographe qui écrit, un écrivain qui photographie, sans jamais confondre les deux gestes, mais en les laissant se nourrir mutuellement.

Une mélancolie musicale

Les textes qui accompagnent les photographies de Robert Bared possèdent une musicalité particulière, une forme de mélancolie douce qui fait écho à la poésie symboliste. Cette tonalité n'est pas fortuite: elle s'enracine dans un terreau littéraire riche et varié qui influence profondément sa sensibilité visuelle. “En poésie, je suis nourri de Verlaine, d'Apollinaire, et même d'Aragon. Leur musique imprègne fortement ma sensibilité artistique.” Cette filiation poétique se perçoit dans ses images comme dans ses textes, et particulièrement la présence de Verlaine, ce poète de la nuance, de la suggestion et des “paysages choisis”, où la nature et l'émotion se font écho. “Le thème de la ‘fête galante’, inspiré à Verlaine par celui qui en fut l'inventeur pictural, Watteau, se caractérise par une tonalité délicate et frémissante: les amoureux y apparaissent masqués et 'quasi tristes'; l'amour, ils le chantent 'sur le mode mineur', comme on lit dans 'Clair de lune' de Verlaine.”

Cette mélancolie verlainienne, cette tristesse légère et musicale qui n'est jamais désespoir mais plutôt une forme d'élégance émotionnelle, se retrouve dans nombre de ses photographies. “Dans certaines de mes photos, les personnages semblent baigner dans un univers de songe, éloignés par le voile de la pluie, livrés à un silence mélancolique plutôt qu'à une tragique solitude.”

La pluie, comme un voile délicat, vient adoucir les contours de la réalité, lui conférant cette dimension onirique et poétique si caractéristique de l'univers verlainien. Elle crée une distance qui n'est pas séparation mais mystère, qui n'isole pas les personnages mais les enveloppe d'une aura de rêverie. Cette qualité particulière de la mélancolie dans son œuvre – jamais tragique, toujours musicale – est sans doute l'un des traits les plus séduisants de sa vision artistique.

De cet orage fondateur au jardin du Luxembourg à ses plus récentes explorations urbaines sous la pluie, son parcours trace une quête cohérente, obstinée: celle d'une beauté fugace, d'une émotion insaisissable que seule l'alchimie de la photographie permet de fixer, non pour la figer, mais pour en préserver la vibration.

En transformant la ville en paysage intérieur, en faisant dialoguer la mémoire et l'instant, la littérature et la photographie, Robert Bared nous offre une œuvre où chaque goutte d'eau devient le prisme d'une sensibilité unique.

Site web: https://robertbared.com/

Commentaires