L’étoile de David figure sur plusieurs églises du Mont-Liban. La présence de ce symbole juif sur des édifices chrétiens ne devrait avoir rien d’étonnant. Pour les maronites, il s’agit de la représentation de leur héritage vétérotestamentaire et de l’expression de la continuité entre l’Ancien et le Nouveau Testament.

Un nombre important d’anciennes églises et chapelles des montagnes libanaises présentent des étoiles de David. Elles sont gravées dans une clé de voûte, un écoinçon, une corniche ou même dans les jambages des portes. Il arrive aussi que ce motif soit repris par des demeures dont l’ornementation s’inspire de celle des édifices religieux.

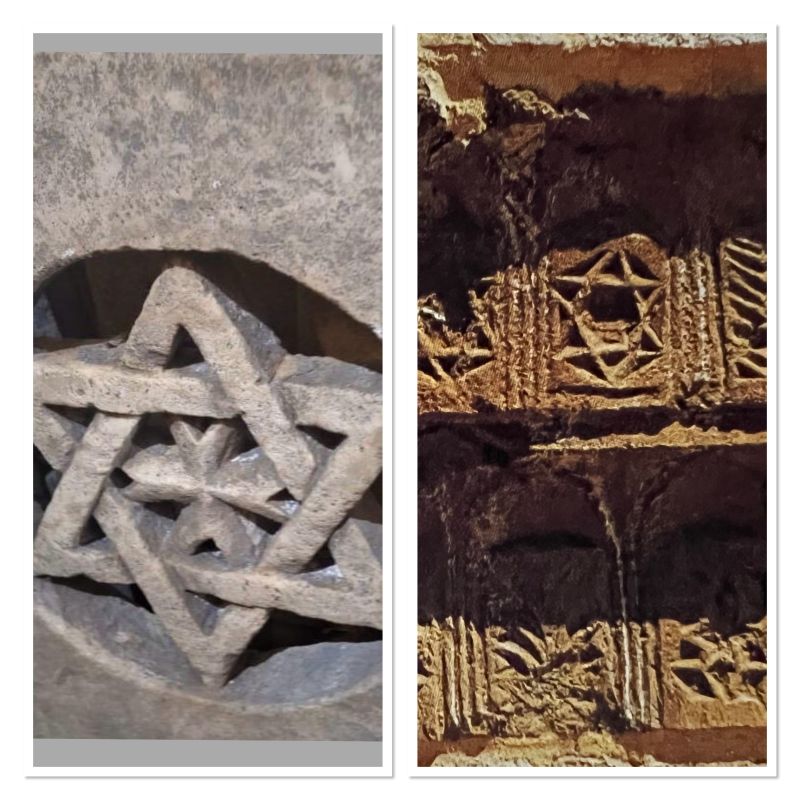

L’étoile est tantôt simple, tantôt accompagnée d’une croix inscrite en elle ou gravée à son coté. Elle peut être sculptée en relief, en creux ou même en style ajouré permettant l’aération et le passage de la lumière tamisée. Pour la tradition juive, les deux triangles enchevêtrés représentent les liens des dimensions intérieures et extérieures de Yahvé. La présence de ce symbole juif sur des édifices chrétiens n’a rien d’étonnant. Pour les maronites, il s’agit de la représentation de leur héritage vétérotestamentaire et de l’expression de la continuité entre l’Ancien et le Nouveau Testament.

Une croix inscrite dans une étoile de David à triangles enchevêtrés (gauche) et une étoile de David à triangles enchevêtrés dans une demeure seigneuriale à Baskinta (droite).

Brichit

Tout commence avec le Brichit, le commencement de tout. Dans le judaïsme, il est dit dans la Genèse: Berechit bara Elohim ét ha-chamaïm vé ét ha-arets (au commencement Dieu a créé le ciel et la terre). Et chez les maronites, nous lisons dans l’Évangile de saint Jean: Brichit itawo Melto (au commencement était le Verbe).

La ressemblance est plus que linguistique. Il y a comme une volonté de concrétiser cet héritage dans le choix du vocabulaire. D’ailleurs, même dans la version syriaque de la Genèse, nous observons l’emploi de l’article typiquement hébraïque ét, inutile en syriaque. C’est notamment le cas dans la forme iot chmayo pour reprendre l’hébreu ét ha-chamaïm.

“Au commencement était le Verbe”; cette formule est à la base de l’expression artistique juive et syriaque, surtout maronite. L’imagerie comme la graphie sont les représentations d’un monde dont le Verbe est le centre. Les enluminures des lettres latines ou arméniennes sont inconcevables dans les écritures hébraïque et syriaque, excepté pour certains manuscrits juifs d’Europe. Les virtuosités d’arabesques et de jeux géométriques des calligraphies arabes apparaissent aussi comme une entrave à l’approche du divin telle que conçue par le judaïsme et le christianisme syriaque.

Graphie et imagerie

L’observation des églises maronites montre que, quel que soit le degré de richesse du décor ciselé dans la pierre autour d’une épigraphe syriaque, l’inscription, elle, demeure austère. Héritière de l’écriture vétérotestamentaire, elle se veut l’expression du Verbe-Melto. La graphie rejette le formalisme, et tout rajout est perçu comme superflu et éloigné de la vérité. L’écriture cherche dans son essence à préserver son caractère acheiropoïétique, c’est-à-dire non fait de main d’homme.

Le christianisme vient ainsi parachever le judaïsme. Il se veut son héritier légitime, et il le montre aussi dans ses fresques et dans ses miniatures. Dans l’église maronite médiévale de Saint-Théodore de Béhdidét, l’abside est ornée, en sa partie supérieure, des scènes de l’Ancien Testament. Nous y reconnaissons Abraham, Isaac, l’agneau de substitution et Moïse recevant les tables de la Loi. En dessous, c’est la scène de la Deisis, avec le Christ en gloire, la Mère de Dieu, l’archange et les chérubins.

Voir sur ce sujet:https://icibeyrouth.com/articles/63700/les-fresques-medievales-du-liban-1-2

Ces thèmes juxtaposés témoignent d’une tradition iconographique adoptée par toutes les Églises, qu’elles soient catholiques ou orthodoxes. Ils étaient déjà mis en place au VIe siècle, comme en témoigne l’Évangéliaire maronite de Raboula. Sur chacun de ses folios à arcades, le haut de la composition représente les scènes de l’Ancien Testament, tandis que plus bas, nous reconnaissons les épisodes de la vie du Christ.

Voir sur ce sujet:

Étoile de David ajourée sur des mandalouns de deux demeures seigneuriales à Beit-Merré.

La messe maronite

L’héritage et la continuité sont aussi fortement révélés lors de la messe maronite où les prières et les chants reprennent les Psaumes de l’Ancien Testament au commencement de chacune des deux parties de la célébration. Un psaume se dit Mizmor en hébreu et Mazmouro en syriaque, remontant ainsi au verbe zamar (chanter). Les ouvrages maronites ne laissent pas le moindre doute sur l’origine et l’appartenance de cette littérature en titrant très explicitement: Psaumes de David roi et prophète.

La première partie de la messe maronite est celle où le célébrant va rompre le Verbe (Qosé l’Melto), ce qui revient à déclarer la parole du Seigneur. Cette phase est inaugurée par le verset (Ps 5:7):

L’vaytokh Aloho élét wa qdom bim dilokh segdét, malko chmayono haso li kol da htit lokh. (Je vais à ta maison Seigneur, je me prosterne dans ton saint temple (Ps 5 :7); roi céleste pardonne-moi tous mes péchés.)

Durant la seconde partie de la messe, le célébrant va rompre le pain (Qosé l’lahmo) et nous inviter à la consécration de l’Eucharistie. Il reprend alors les psaumes en entonnant le verset (Ps 43:4):

Ité lwot madebhé d’Aloho, wa lwot Aloho da mhadé talyout. (Je viens vers l’autel de Dieu et vers Dieu qui réjouit ma jeunesse.)

Puis il enchaîne avec les versets (Ps 5:8-9):

W’éno b’sougo d’tayboutokh éoul l’vaytokh w’ésgoud b’hayklo d’qoudchokh. (Mais pour moi, soutenu par la multitude de vos miséricordes, j’entrerai dans votre maison ; je me prosternerai, tourné vers votre sanctuaire et pénétré de votre crainte. Seigneur, conduisez-moi dans votre justice.)

Littérature et hymnes

La phrase la plus emblématique de l’Église maronite, celle qui marque ses armoiries, est également empruntée à l’Ancien Testament. Elle reprend Isaïe dans: Iqoro de Lévnon métihév léh (La gloire du Liban lui est donnée (Is 35:2). Le fronton du monastère patriarcal de Bkerké en est orné en magnifiques lettres estranguélo carré.

Rappelons-nous aussi que la formule protectrice des syriaques, liée à leur symbole le plus sacré, la croix, est encore une citation des Psaumes, avec le verset (Ps 44:6):

Bokh ndaqar la beeldvovayn, w métoul chmokh ndouch l’sonayn. (Par toi nous encornons l’ennemi (en nous) et par ton nom nous piétinons la haine.)

Nous retrouvons cette inscription au Moyen Âge, sur les croix de Saints-Serge-et-Bacchus à Ehden (en 1188), de Notre-Dame d’Ilige (en 1276) et, au XVIIIe siècle, à Saint-Doumet de Zouq-Mikhael et à Saint-Élie de Geïta.

L’importance du roi David est, une fois de plus, révélée par l’hymne entonnée le Dimanche des Rameaux. Celle-ci reprend les Évangiles selon saint Jean et saint Matthieu:

Ouchaano la bréh d’Dawid Ouchaano l’malko d’Isroël (Hosanna au fils de David (Mt 21:9) Hosanna au roi d’Israël (Jn 12:13))

Quant à la l’hymne qui accompagne l’entrée du patriarche maronite ou même parfois de l’évêque dans l’église, elle consiste encore en un héritage vétérotestamentaire qui est le psaume (Ps 147:12):

Chavah Ourichlem l’Moryo Chavah l’Aloékh Séhion (Glorifie le Seigneur, Jérusalem Célèbre ton Dieu, ô Sion).

Théologie syriaque

Le concept de continuité avec l’Ancien Testament va plus loin que la reprise de formules littéraires des Écritures. Il fait preuve de plus de profondeur et définit l’essence de leur religion pour les syriaques. Selon le père Tanios Bou Mansour, la continuité avec l’Ancien Testament exprime, pour Saint Jacques de Sarug, la continuité plus profonde entre l’action du Fils et celle du Père. Ce prêtre se réfère aussi à saint Éphrem qui écrivait au IVe siècle que le Père et le Fils sont formés l’un dans l’autre et que c’est pour cela qu’ils se trouvent formés dans l’Écriture et la Nature qui constituent notre monde.

Dans sa pensée écologiste, si caractéristique des syriaques, saint Éphrem est encore plus explicite lorsqu’il évoque les trois harpes que sont l’Ancien Testament, le Nouveau Testament et la Nature. Il fait de l’Église leur produit et leur fille qui ne peut les renier sans se renier elle-même:

Ton doigt [Église] joue sur la harpe de Moïse,

De notre Sauveur et de la Nature,

Ta foi chante les trois,

Car les trois t’ont baptisée.

Avec un seul nom tu n’aurais pas pu être baptisée.

Commentaires