En 1842, dans son atelier parisien, Frédéric Chopin appose sa signature sur sa Ballade en fa mineur, op. 52. L'un des deux autographes incomplets de cette œuvre, qui ont survécu parmi d'autres probablement disparus, a récemment été acquis par l'institut Fryderyk Chopin. Cette partition de 79 mesures offre un aperçu fascinant du processus créatif du compositeur, marqué par des révisions et des ajustements minutieux.

C'était une calme matinée d'hiver à Paris, en 1842. Le vent glacial soufflait sur les rues pavées, distillant le froid mordant de la saison. Dans l'atelier du musicien, une douce chaleur émanait de l'âtre: les flammes dansaient et crépitaient, éclatantes et vives. Penché sur son piano Pleyel, un homme donnait vie à la musique. Il effleurait les touches d'ivoire avec une aisance naturelle, presque innée, faisant surgir, dans la quiétude du silence, des accords, des mélodies et des harmonies qui s'épanouissaient, tels des idées en gestation. Cet homme était Fryderyk (ou Frédéric, comme on l'appelait en France) Chopin (1810-1849), un compositeur de l’ère romantique dont les chefs-d’œuvre allaient traverser les frontières et les époques. Ce jour-là, il était absorbé dans l’écriture de ce qui deviendra l'une de ses pièces les plus célèbres: la Ballade en fa mineur, op. 52. Mais, même pour le génie qu’il était, la composition ne venait pas sans lutte créative. Ses doigts caressaient le piano avec la même finesse que sa plume esquissant la partition, cherchant inlassablement la phrase juste, la sensation ultime.

Esquisse préliminaire

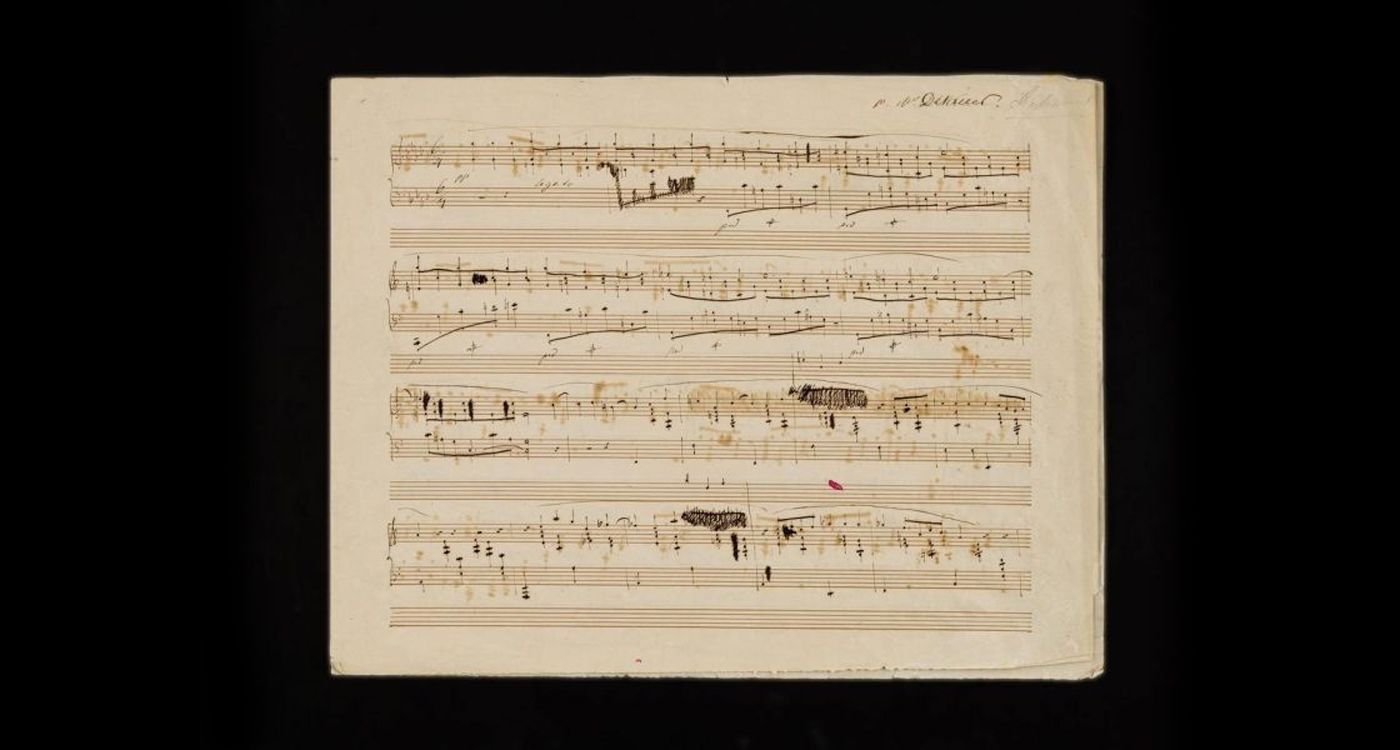

Plusieurs mois s’étaient déjà écoulés, et cette Quatrième Ballade prenait progressivement forme. Les idées musicales du chantre de la Pologne se modelaient et se redéfinissaient, parfois hésitantes, souvent révolutionnaires. C’est au cours de ces moments de travail acharné que différents autographes de la Ballade en fa mineur avaient vu le jour. De ces derniers, seuls deux manuscrits incomplets ont traversé les âges: l’un conservé à la Bodleian Library d’Oxford et l’autre, un fragment dans la métrique originale 6/4, faisant partie de la collection privée des héritiers de Rudolf F. Kallir (1895-1987), à New York, qui fut acquis par l’Institut Fryderyk Chopin à la fin de l’année 2024. Ce dernier, comprenant les premières 79 mesures de l’œuvre, constitue une esquisse préliminaire, un aperçu du processus créatif de Chopin, riche de corrections et d’ajouts. Cette partition parcourra une longue route, avant de retrouver une place d'honneur à Varsovie, en Pologne.

En effet, après la mort du génie polonais, survenue le 17 octobre 1849 à Paris, sa sœur Ludwika Jędrzejewiczowa a remis l'autographe de la Ballade à l'ami de Fryderyk, le pianiste et compositeur Joseph Dessauer (1798-1876), comme l'indique une inscription qu'elle a faite dans le coin supérieur droit de la première page: “p[our] M[.] Desauer”. En 1933, cet autographe a été acquis dans une boutique d'antiquités à Lucerne par Rudolf F. Kallir, un collectionneur d'œuvres d'art, d'autographes musicaux et de correspondances de compositeurs, écrivains et scientifiques célèbres. En 1940, Kallir quitte l'Europe et s'installe définitivement à New York. Jusqu'à présent, l'autographe de la Ballade op. 52 n'était connu que par des photographies en noir et blanc obtenues dans les années 1950. Le collectionneur ne se doutait pas qu’il tenait dans ses mains un document d’une valeur inestimable: il le garda ainsi précieusement, sans jamais le rendre public, le conservant à l’abri des regards, même des chercheurs.

Matériel de travail

La qualité insuffisante des photographies disponibles empêchait toute analyse détaillée et étude approfondie de cette source précieuse. L'autographe prend la forme d'un bifolio contenant les mesures 1 à 79 de la composition. Il serait initialement destiné à servir de base pour la première édition française (Maurice Schlesinger, Paris, 1843). Bien qu'il ait finalement été rejeté par Chopin, le compositeur l'a utilisé comme matériel de travail sur lequel il a continué à peaufiner les détails de la composition. L'analyse des éléments contenus dans ce manuscrit offrira un aperçu précieux de la pensée de Chopin pendant son processus créatif.

Ce n'est qu'en décembre 2024, après de longues négociations menées dans la discrétion, que l'institut Fryderyk Chopin de Varsovie a réussi à acquérir cet autographe, grâce au soutien financier du ministère polonais de la Culture et du Patrimoine national. Du 12 juin jusqu'à la fin octobre 2025, il sera exposé au musée Fryderyk Chopin (Muzeum Fryderyka Chopina) dans le cadre de l'exposition temporaire intitulée La Vie romantique. Chopin, Scheffer, Delacroix, Sand, qui viendra compléter le 19ᵉ Concours international de piano Fryderyk Chopin à Varsovie. Ainsi, cette partition aura, enfin, regagné la terre natale avec laquelle Chopin entretenait une ferveur religieuse profonde. Exilé toute sa vie de sa Pologne opprimée, il demeura, malgré son adoption par la France, un Polonais d'âme, de cœur et de destin.

Pérennité numérique

Par ailleurs, consciente des défis numériques auxquels notre époque est confrontée, l'institut Fryderyk Chopin s'est lancé dans un autre projet majeur: le dépôt de copies digitales de manuscrits originaux de Chopin dans l'Arctic World Archive, situé sur l’île de Spitsbergen dans l’archipel du Svalbard, en Norvège. Enregistrées sur bande celluloïd, ces dernières bénéficient d’une conservation durable, assurant leur préservation pendant près de 500 ans. Et ce, grâce à des méthodes indépendantes des technologies numériques, résistantes aux cybermenaces. Reconnu pour sa sécurité et son autonomie, l’Arctic World Archive demeure l’un des lieux les plus sûrs au monde pour stocker ce genre de données. Cette initiative vise à préserver l'héritage musical de Chopin, en assurant sa transmission fidèle aux générations futures, loin des aléas du temps. L'incendie ravageur de Los Angeles, qui a réduit en cendres la maison d'Arnold Schoenberg (1874-1951) ainsi que plus de 100.000 partitions et objets ayant appartenu au compositeur illustre de manière frappante la nécessité d'une telle initiative.

Commentaires