Deux ans après son lancement, le projet euro-méditerranéen We4Lead a réalisé des avancées concrètes dans la lutte pour l’égalité femmes-hommes dans l’enseignement supérieur. Du recueil de données genrées à la mise en place de cellules parité et de dispositifs contre le harcèlement, en passant par la formation au leadership, ce programme Erasmus+ engage durablement les neuf universités partenaires. Ensemble, elles tracent la voie d’une transformation à la fois culturelle et institutionnelle.

Deux ans après son lancement en 2023, où en est le projet euro-méditerranéen «Women’s Empowerment for Leadership and Equity in Higher Education Institutions-We4Lead»?

Sa mission: augmenter le nombre de femmes aux postes clés de responsabilités en milieu universitaire. Comment? En transformant les pratiques institutionnelles pour faire émerger une véritable culture de l’égalité femmes-hommes (EFH).

Vous l’aurez compris, «il ne s’agit pas d’un énième projet sur l’égalité femmes-hommes, mais bien DU projet [qui] propose des actions concrètes», comme le proclame Isabelle Régner, coordinatrice de We4Lead à l’université d’Aix-Marseille, dans sa vidéo de présentation sur le site officiel du projet.

Porté par le consortium TETHYS, coordonné par Aix-Marseille Université, et cogéré par l’Université libanaise (UL), ce programme Erasmus+ réunit neuf établissements d’enseignement supérieur, dont plusieurs universités du Liban (Antonine), de Tunisie (Tunis El Manar et Sousse), d’Algérie (Constantine 1 et 3), d’Espagne (l’Université autonome de Madrid) et d’Italie (Sapienza)*.

En 2024, Ici Beyrouth avait interrogé plusieurs acteurs de cette initiative, mettant en lumière la démarche, le calendrier et la répartition des tâches. Nous voilà aujourd’hui au rendez-vous pour suivre l’évolution, dévoiler les défis et traquer les résultats.

Mesurer les inégalités: quand les données genrées parlent

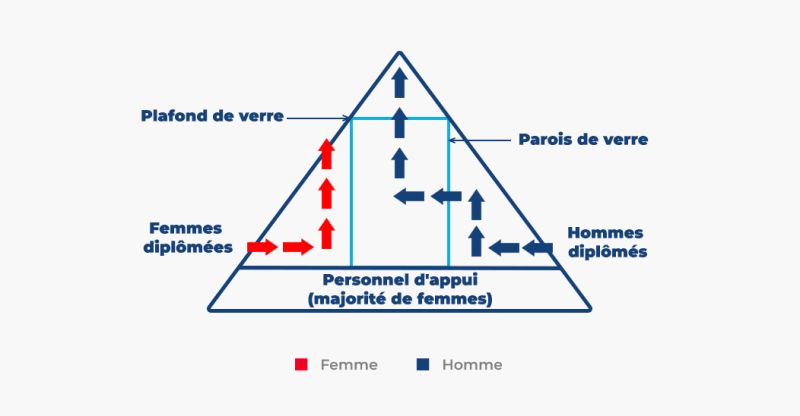

«Sur le marché du travail, la discrimination est double pour les femmes: à la fois horizontale (elles sont concentrées dans certains secteurs) et verticale (elles peinent à accéder aux postes à responsabilité), explique Huguette Abou Mrad, coordinatrice du projet We4Lead à l’Université Antonine. Résultat: le plafond de verre entrave leurs avancées vers les postes dits clés».

Ce schéma montre la progression professionnelle des hommes et des femmes diplômés dans un même milieu universitaire

«La première étape, essentielle, a consisté à établir un état des lieux précis de la place des femmes dans la gouvernance des universités», rapporte Sélim Mekdessi, coordinateur de We4Lead à l’UL.

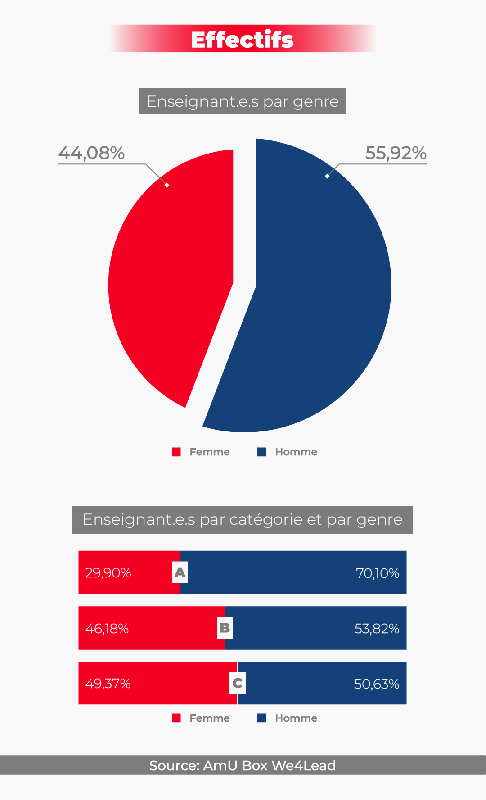

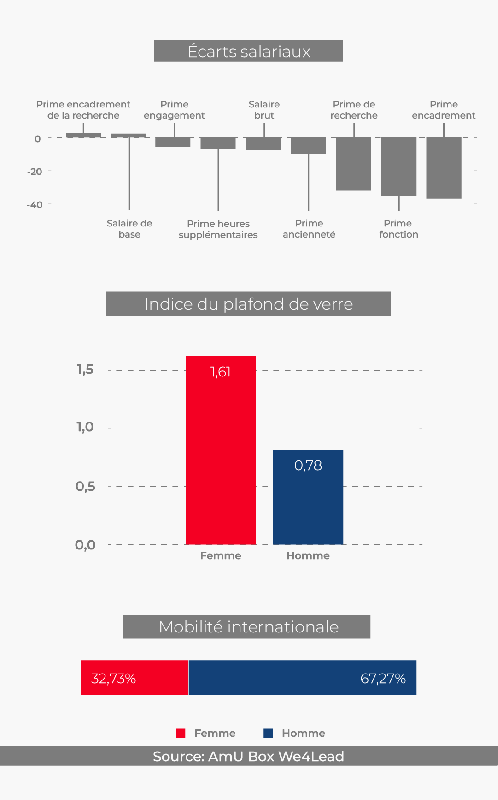

Dans ce cadre, des indicateurs essentiels de l’EFH ont été identifiés et quantifiés au sein de tous les établissements partenaires du projet: effectifs, écarts salariaux, mobilité internationale et représentation dans les postes à haute responsabilité (indice du plafond de verre).

Les données genrées recueillies montrent une sous-représentation des femmes au niveau des effectifs généraux, laquelle est encore plus marquée dans la catégorie A, la plus prestigieuse, du corps professoral.

Les écarts salariaux se manifestent moins par des différences au niveau du salaire de base que par des disparités dans l’accès aux primes et aux postes décisionnels. Cette situation est la conséquence de multiples facteurs, tels que les biais de recrutement et de promotion, ainsi que la présence plus faible des femmes dans les programmes de mobilité internationale. En effet, elles se sentent davantage contraintes par les responsabilités familiales, ce qui freine leur évolution académique.

Un manuel de données genrées a été élaboré, accompagné de formations ciblées, pour aider chaque université à structurer sa collecte et son analyse des données, dans une logique d’amélioration continue.

Ainsi, cet outil de mesure de l'EFH permet de connaître la situation au démarrage puis de mesurer son évolution au cours du projet, et au-delà.

Par ailleurs, quantifier les inégalités permet de surmonter un éventuel déni ou un manque de conscience au sein des établissements.

Sensibiliser, former, transformer

Pour agir sur les biais implicites de genre qui influencent les procédures d’évaluation, de promotion et de sélection du personnel, des formations ont été mises en place. Ces modules, diffusés sous forme de guides et d’ateliers participatifs, offrent aux universités partenaires des outils concrets: tests, vidéos, diaporamas, messages explicatifs, disponibles en version française et anglaise.

Un changement déjà perceptible: «Nous avons aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire de notre université, une femme vice-présidente!», annonce Boutheina Ben Hassine, coordinatrice de We4Lead à l’Université de Sousse.

Pour lutter contre les stéréotypes de genre et encourager l’accès des femmes aux fonctions de leadership académique, l’institution a mis en œuvre deux types de formations, adaptées au contexte social tunisien, souligne Mme Ben Hassine.

Le premier est axé sur les biais implicites de genre dans les processus de recrutement et de promotion. Quarante femmes et dix hommes du cadre enseignant et administratif ont été formés à cette problématique.

Le second porte sur le leadership et le mentorat. Ce programme vise à accompagner les carrières des femmes universitaires – doctorantes, post-doctorantes et maîtres de conférences. Il comprend l’encadrement par des mentors, hommes et femmes, qui aident les mentorées à préparer un dossier d’habilitation à diriger des recherches (HDR) ou à publier un article scientifique.

«Cette formation inclut également un module sur le recrutement actif, conçu pour encourager les femmes à postuler à des postes de responsabilité – cheffes de département, membres de conseils scientifiques, doyennes ou présidentes d’université», poursuit Mme Ben Hassine.

Par ailleurs, à l’UL, «des actions de sensibilisation ont été organisées, à destination des responsables académiques et administratifs, des jurys, des professeurs, mais aussi des étudiants», précise M. Mekdessi. Selon lui, «ces rencontres ont ouvert des espaces de discussion sur les biais inconscients, les critères de sélection implicites et les mécanismes qui freinent, involontairement parfois, l’évolution professionnelle des femmes».

L’Université Antonine (UA) s’est également engagée dans une série d’actions: «campagne annuelle d’information et de sensibilisation sur l’égalité femmes-hommes, programmes de sensibilisation et de formation, programmes de mentorat et de soutien aux femmes», affirme Mme Abou Mrad.

«Ces formations sont cruciales et doivent être maintenues notamment quand l’institution est consciente que l’implication dans une politique d’inclusion requiert l’adhésion réfléchie et active de tous ses membres», ajoute-t-elle.

Une cellule contre le harcèlement, pour la sécurité de toutes et tous

«Les violences faites aux femmes restent omniprésentes, dans les sphères publiques comme privées», déplore Halima Ouanada, coordinatrice de We4Lead à l’Université de Tunis El Manar (UTM). Elle souligne que «le projet d’implémentation de cellules contre le harcèlement repose sur trois objectifs principaux: d’abord, sensibiliser toutes les parties prenantes de l’université aux différentes formes de violences sexistes et sexuelles; ensuite, former le personnel administratif à la reconnaissance, au traitement et à la prévention de ces violences; enfin, accompagner et soutenir les victimes, en leur garantissant écoute, confidentialité et sécurité».

La démarche s’est appuyée sur deux enquêtes menées auprès des gouvernances universitaires, des enseignants et des étudiants des partenaires issus de six pays.

Le guide propose une checklist détaillée des éléments essentiels à la mise en place d’une cellule efficace pour aider les universités à organiser leurs propres structures. Elle est accompagnée de recommandations et d’exemples de bonnes pratiques, inspirés des modèles déjà implantés dans d’autres établissements.

La cellule parité: une transformation structurelle et politique

Pour accompagner les établissements dans l’élaboration de politiques concrètes en faveur de l’égalité, un guide pratique pour la mise en place et le fonctionnement de cellules parité a été produit. Ce document propose une méthode en onze étapes, depuis la formulation d’un engagement institutionnel clair jusqu’à l’évaluation des actions mises en œuvre.

Il s’agit d’abord de désigner une équipe référente et de définir un mandat explicite pour la cellule, assorti d’objectifs réalistes et mesurables. Une fois la cellule constituée de manière paritaire et représentative, celle-ci est chargée de réaliser un état des lieux rigoureux de la situation genrée au sein de l’université. Ce diagnostic, nourri de données statistiques et d’analyses qualitatives, alimente la construction d’un Plan d’égalité femmes-hommes (PEFH).

Un PEFH est «une feuille de route stratégique articulée en quatre phases clés: diagnostic, planification, exécution et évaluation», explique Clelia Rossi Arnaud, professeure à l’université La Sapienza de Rome.

Le diagnostic initial, fondé sur la collecte et l'analyse de données genrées, est «crucial pour identifier les inégalités existantes», poursuit Mme Arnaud. Lors de l’étape de planification, «des objectifs clairs et des actions spécifiques sont définis pour remédier aux disparités identifiées». Ces procédures sont ensuite mises en œuvre. «Le suivi continu des actions et l'évaluation de leur impact sont nécessaires pour mesurer les progrès», précise Mme Arnaud, soulignant, par ailleurs, la nature cyclique du PEFH. Selon elle, cette dernière phase «n’est pas une fin en soi mais le point de départ du cycle suivant: les conclusions et les leçons tirées deviennent le diagnostic initial et la base de la planification du prochain PEFH».

Dans cette logique, le guide recommande que la cellule élabore un plan d’action en lien étroit avec la gouvernance, assure la communication des engagements pris auprès de la communauté universitaire, supervise la mise en œuvre des actions sur le terrain, puis en mesure les effets.

Pour garantir la pérennité de la cellule, il est enfin recommandé de l’intégrer formellement aux structures administratives de l’établissement, de prévoir un budget dédié, et d’instaurer une logique de formation continue, capable de survivre aux changements de personnel.

Pour sa part, l’UA a mobilisé les ressources nécessaires à l’implémentation des PEFH issus de la cellule parité, assure Mme Abou Mrad. L’établissement a ainsi mis en place plusieurs stratégies visant à garantir l’EFH au niveau institutionnel, à savoir «des politiques décisionnelles en matière de recrutement et promotion, ainsi que l’intégration de la dimension de genre dans les cursus notamment via les cours de langues, les formations à la citoyenneté et les MOOC».

Une dynamique collective et durable

L’expérience We4Lead ne se limite pas à un transfert de compétences. Selon les termes de M. Mekdessi, elle «repose sur une logique d’échange et de collaboration, où chaque université partenaire apporte sa vision, ses contraintes, ses solutions».

Au-delà de ses neuf universités partenaires, We4Lead ambitionne de diffuser ses résultats et de faire adopter ses pratiques transformatives par d’autres établissements, mais aussi par des organismes publics ou privés partageant les mêmes engagements en matière d’égalité, afin de garantir la valorisation et la pérennisation des acquis bien au-delà du cadre académique initial.

Partenaire clé du projet We4Lead, le Réseau francophone des femmes responsables dans l’enseignement supérieur et la recherche (Résuff) joue un rôle essentiel dans la dissémination des résultats et la pérennisation des efforts engagés. En tant que relais associatif, il soutient le déploiement des bonnes pratiques en matière d’EFH, renforce les échanges entre les institutions partenaires, et veille à la continuité des actions au-delà du cadre temporel du projet. Le rôle du comité scientifique du Résuff, notamment sa présidente, Leila Saadé, est essentiel dans le maintien de la synergie entre ce réseau et les partenaires de We4Lead. À titre d’exemple, le webinaire organisé en mars 2025 à l’occasion du Mois des femmes a permis de mettre en lumière plusieurs avancées concrètes du programme, tout en élargissant le dialogue à d’autres contextes universitaires francophones.

Les résultats? «Ils commencent à se faire sentir, affirme M. Mekdessi. On observe aujourd’hui une plus grande prise de conscience, y compris chez les décideurs. On ose davantage parler d’inégalités, on les questionne. Et surtout, on comprend de plus en plus que l’égalité de genre, ce n’est pas une affaire de bonne conscience. C’est un enjeu de justice, mais aussi de performance, de crédibilité, de modernité.»

Erasmus+: Programme de l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, dédié au renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur.

Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes TETHYS: Créé en 2000 par 22 universités du pourtour méditerranéen et qui en compte près de 80.

Commentaires