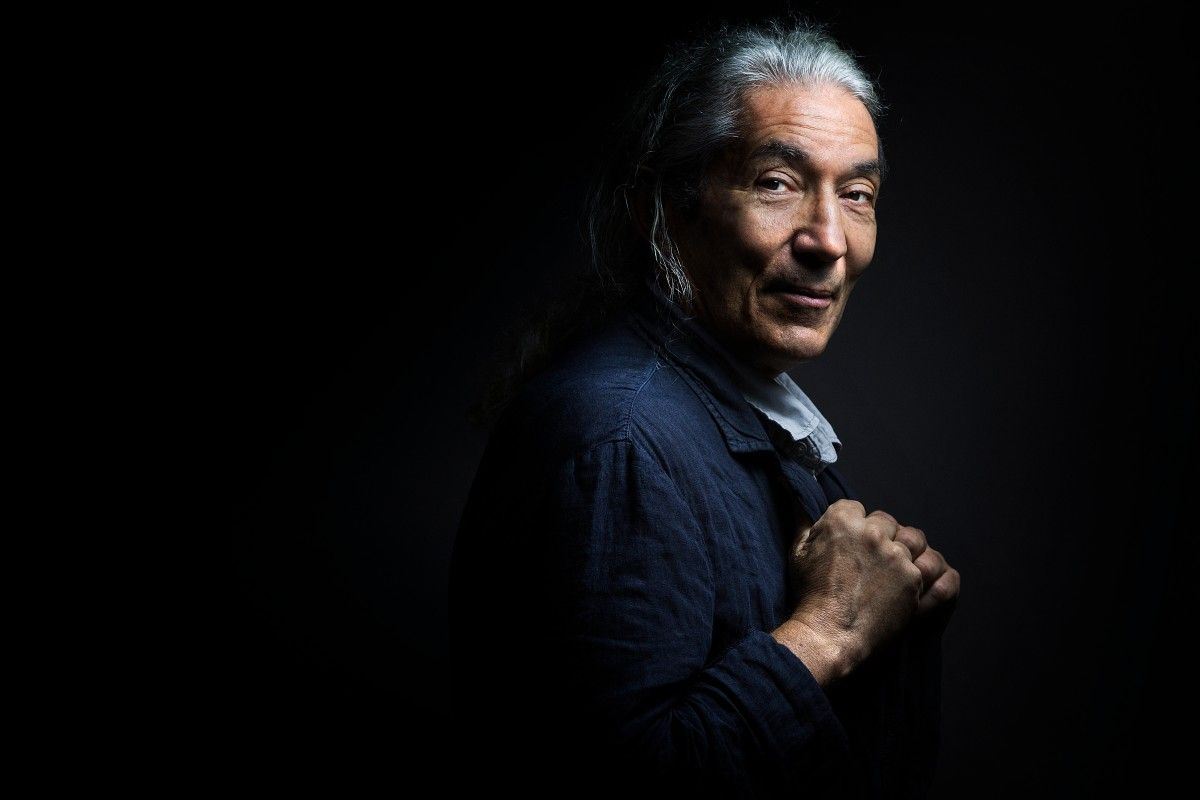

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie depuis six mois, a reçu le prix Cino del Duca pour l'ensemble de son œuvre. Cette distinction met en lumière son combat littéraire pour la liberté d'expression face à la censure.

Boualem Sansal, emprisonné en Algérie depuis six mois, a reçu mercredi le prix mondial Cino del Duca, récompense littéraire française rendant hommage à «la force d’un écrivain qui (…) continue de faire entendre une parole libre».

Récompensé pour l’ensemble de son œuvre, Boualem Sansal rejoint au palmarès des auteurs comme Andreï Sakharov, Léopold Sédar Senghor, Jorge Luis Borges ou Milan Kundera. Kamel Daoud avait également obtenu ce prix en 2019.

Doté de 200 000 euros par la Fondation Simone et Cino Del Duca (un éditeur de presse franco-italien), ce prix «rend hommage à la force d’un écrivain qui, par-delà les frontières et les censures, continue de faire entendre une parole libre, profondément humaniste et résolument nécessaire», a indiqué le jury dans un communiqué.

Le principe du prix, créé en 1969, est de «couronner la carrière d’un auteur français ou étranger dont l’œuvre constitue, sous forme scientifique ou littéraire, un message d’humanisme moderne».

Boualem Sansal, écrivain franco-algérien âgé de 80 ans, est en détention depuis son arrestation mi-novembre à l’aéroport d’Alger.

Il a été condamné le 27 mars à cinq ans de prison, notamment pour des déclarations en octobre au média français d’extrême droite Frontières, où il estimait que l’Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc.

Un procès en appel est prévu le 24 juin.

L’écrivain est l’objet d’une lutte diplomatique entre l’Algérie et la France. Alger estime que la justice a suivi son cours normal, tandis que Paris appelle à un «geste d’humanité» envers un homme atteint d’un cancer.

L’Algérie et la France traversent depuis l’été 2024 une crise diplomatique considérée comme l’une des plus graves depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962. Elle est marquée par le gel de toutes les coopérations entre les deux pays, et dernièrement par une nouvelle série d’expulsions de fonctionnaires de part et d’autre.

«Liberté de création»

L’éditeur de Boualem Sansal, Gallimard, lui a fourni un avocat français qui n’a jamais obtenu de visa pour pouvoir assurer sa défense.

«Romancier majeur de la scène francophone, Boualem Sansal s’est imposé au fil des années comme une voix incontournable de la littérature contemporaine», a estimé le jury.

«Avec un courage rare et une plume d’une grande élégance, son œuvre traduit son engagement indéfectible envers notre langue commune et les valeurs qu’elle porte. Par ce choix, le jury rappelle également son attachement à la liberté de création et de publication, à la protection de la vie culturelle et du débat intellectuel», a-t-il ajouté.

Ce jury est composé de 14 membres, dont 12 sont issus des cinq académies composant l’Institut de France. Son président est le secrétaire perpétuel de l’Académie française, l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf.

Le prix doit être remis «sous la Coupole de l’Institut de France lors de la séance solennelle de remise des Grands Prix des fondations de l’Institut, le 18 juin», a indiqué la Fondation Simone et Cino del Duca.

Les modalités de cette remise restent à déterminer.

Boualem Sansal a fait son entrée en littérature avec Le Serment des barbares, en 1999, où il relate l’influence croissante des intégristes dans une société algérienne où règnent violence, peur et corruption.

Publié par Gallimard à Paris, ce premier roman est très bien accueilli en France. En Algérie, où la littérature francophone voit sa place se réduire, Boualem Sansal restera peu connu du grand public.

Son œuvre comprend Le Village de l’Allemand, censuré en Algérie car il dresse un parallèle entre islamisme et nazisme, ou Rue Darwin.

En 2013, l’Académie française lui décerne le Grand prix de la francophonie. En 2015, elle lui remet le Grand Prix du roman pour 2084. S’inspirant du chef-d’œuvre de George Orwell, 1984, le romancier prédit dans 2084 une arrivée de l’islamisme en Abistan, où on doit prier neuf fois par jour.

Par Hugues HONORE / AFP

Commentaires