Les huit momies maronites de la grotte d'Assi, en deçà de Hadat, sur la Qadicha, ont dévoilé la culture médiévale des maronites. Elles ont révélé son art, ses artefacts, ses armes, ses prières et ses documents manuscrits. Les corps semblent vouloir parler de leurs souffrances et de l’ardeur de leur foi.

Les momies maronites médiévales inhumées en 1990 dans la grotte de Assi, en deçà de Hadat, ont suscité la curiosité des explorateurs du GERSL (Groupe d'études et de recherches souterraines du Liban) sur cette époque tourmentée de la seconde moitié du XIIIe siècle. Les anciens récits maronites, recopiés au XVIIe siècle par le patriarche Estéphanos Douaihy, mentionnent des événements qui s’apparentent à un génocide. Mais c’est surtout la Bible du monastère de Mor-Aboun (aujourd’hui Saint-Antoine-de-Qozhaya) qui raconte avec précision la tragédie qui a eu lieu dans la grotte d’Assi où s’était réfugiée la population de Hadat.

La grotte

Dans les différents récits, autant maronites que mamelouks, cette grotte est décrite comme magnifique et comparée à une forteresse. Elle est tellement inaccessible, lit-on, que les musulmans auraient dû l’assiéger durant une période de sept années, et ne l’auraient conquise que par la ruse. C’est seulement après avoir promis l’Aman (gage de sécurité) aux habitants qu’ils ont pu y accéder, pour ensuite ravager et incendier le village et «emmener les femmes en captivité».

Les recherches entreprises par Fadi Baroudi remettent cependant en question cette période de sept ans qui semble exagérée, et le font opter pour une durée de plusieurs mois. Le chercheur situe également les faits vers 1268 plutôt qu’en l’an 1283 mentionné par le patriarche Estéphanos Douaihy.

Selon la tradition maronite, c’est le patriarche Daniel de Hadchit qui aurait été enlevé lors de l’attaque mamelouke de 1283. Or celui-ci était déjà mort en 1282. Était-ce alors le patriarche schismatique Luca de Bnohra qui se trouvait en désaccord à la fois avec sa propre Église maronite et avec la hiérarchie franque? Rappelons qu’en 1283, il avait été remplacé par Jérémie de Dmalça, avec le soutien du comte Bohémond VII de Tripoli. Cela pourrait expliquer la vulnérabilité de Luca malgré l’inaccessibilité de son refuge.

L’altitude à laquelle se trouve cette grotte est impressionnante, et l’on se demande comment tout ce peuple avait pu l’atteindre avec les enfants et les vieillards. Comment ont-ils pu l’aménager avec son infrastructure pour l’eau potable, ses conduits et ses citernes, dont deux en forme de puits et un autre réservoir principal encore en place, qui fait 3,5m de longueur par 1,4m de largeur et 1,5m de profondeur. Sa capacité était donc de 8 mètres cubes d’eau.

Alors que la meule fait défaut, nous sommes apparemment en présence aussi d’un bassin agencé pour moudre le grain selon une technique manuelle. Certaines parties de la grotte sont mieux abritées que d’autres, plus élevées ou plus éclairées, mais un espace se détache plus franchement du reste et constitue ce qu’il convient d’appeler la salle du cimetière.

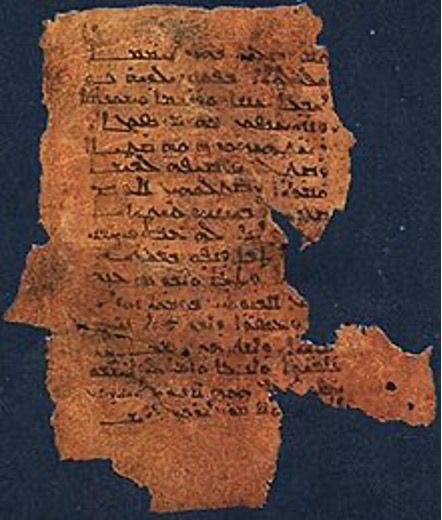

Louange au Seigneur en langue syriaque, caractères estranguélo. (Photo GERSL)

Artefacts et inscriptions

La salle du cimetière est un trésor de renseignements qui offre, en plus des momies, des tessons de poterie, des monnaies, des morceaux de textiles et plus d’une vingtaine de textes médiévaux. L’influence mamelouke est étonnante pour cette époque, autant dans les objets importés que dans l’emploi de la langue arabe par certains scribes chrétiens. C’est ainsi qu’un fragment de pot mentionne en arabe le nom de son propriétaire, Boutros de Hadat, et qu’un reste de texte est signé par l’archidiacre de Hadat, Georges, fils de David.

Les autres textes et prières retrouvés sont en syriaque qui était l’idiome vernaculaire du Mont-Liban et la langue officielle et liturgique de l’Église maronite. Ces inscriptions retrouvées dans les habits, les ceintures ou auprès des momies, emploient pour certaines, l’écriture cursive (serto) et pour d’autres, la forme monumentale ou majuscule (estranguélo).

Cette juxtaposition des langues syriaque et arabe se retrouve également au niveau des monnaies présentes sur le site. Ici et là sont exhumées des pièces du XIIIe siècle, dont certaines sont croisées alors que d’autres sont mameloukes. Également de style mamelouk, se trouve un peigne double dents en bois.

L’une des momies, celle d’une femme, avait été enterrée avec la clé en bois de sa maison, comme symbole de l’extinction d’une famille entièrement décimée. Plus loin, une mère a été inhumée avec son enfant de dix-huit mois, couché contre son épaule gauche.

Les flèches

Comme pour les textes et les monnaies, les nombreuses flèches retrouvées sur le site présentent une juxtaposition des deux mondes chrétiens et mamelouks. Nombreuses sont celles de facture mamelouke, alors que d’autres sont clairement maronites. Ces dernières ont cette particularité d’employer des empennages en papier huilé au lieu des plumes traditionnelles.

L’une de ces flèches maronites a été retrouvée intégralement de la pointe à l’encoche. Son papier trempé dans l’huile d’olive permet de maintenir la stabilité tout en réduisant la traînée observée d’ordinaire avec les empennages en plumes. Cette découverte a permis d’élucider le mystère de la renommée des archers maronites cités dans les sources médiévales.

À ce propos, Jacques de Vitry, reprenant le récit de l’archevêque Guillaume de Tyr, décrivait ces «hommes dans la province de Phénicie, non loin de la ville de Byblos… et appelés maronites», comme étant surtout «armés d’arcs et de flèches, et habiles dans les combats». Cette renommée semble donc être liée à la technique de fabrication très particulière de leurs empennages.

Momie de Yasmine avec vêtements à croix et colliers de verre et de monnaies. (Photo GERSL)

Les motifs

Des textiles ont été retrouvés à la fois sur les momies, en guise d’habits, et à travers la grotte sous formes de fragments disparates. En coton épais, les vêtements sont brodés de carrés et de losanges, de croix et de fleurs, qui ressemblent fortement aux motifs abstraits des tapis chrétiens arméniens repris plus tard par les Turcs et les Kurdes. Quant aux images figuratives elles dénotent une influence des manuscrits syriaques à miniatures ornées de formes animales et végétales.

L’une de ces images représente deux paons se faisant face de part et d’autre d’un arbre de vie. Ce thème des animaux affrontés, ainsi que celui de l’arbre ou de la fontaine de vie, sont typiques du Codex Rabulensis, l’Évangéliaire syriaque maronite du VIe siècle qui a marqué l’imagerie maronite et l’iconographie chrétienne en général. Ses motifs abstraits de gradins dégradés et ses thèmes figuratifs ont été repris dans les fresques médiévales, les manuscrits et les vêtements de ces momies maronites qui ont traversé les âges pour nous réconcilier avec les souffrances et les richesses de notre passé.

Commentaires