On les appelle « obélisques ». Ces minuscules molécules, comparables à des virus mais beaucoup plus simples, constituent l'une des grandes découvertes récentes et semblent omniprésentes dans notre organisme. Mais elles apportent pour l'heure plus d'interrogations que de certitudes.

« Leur fonction dans notre santé n'est pas encore établie ni claire », résume à l'AFP Karim Majzoub, virologue à l'institut de génétique moléculaire de Montpellier.

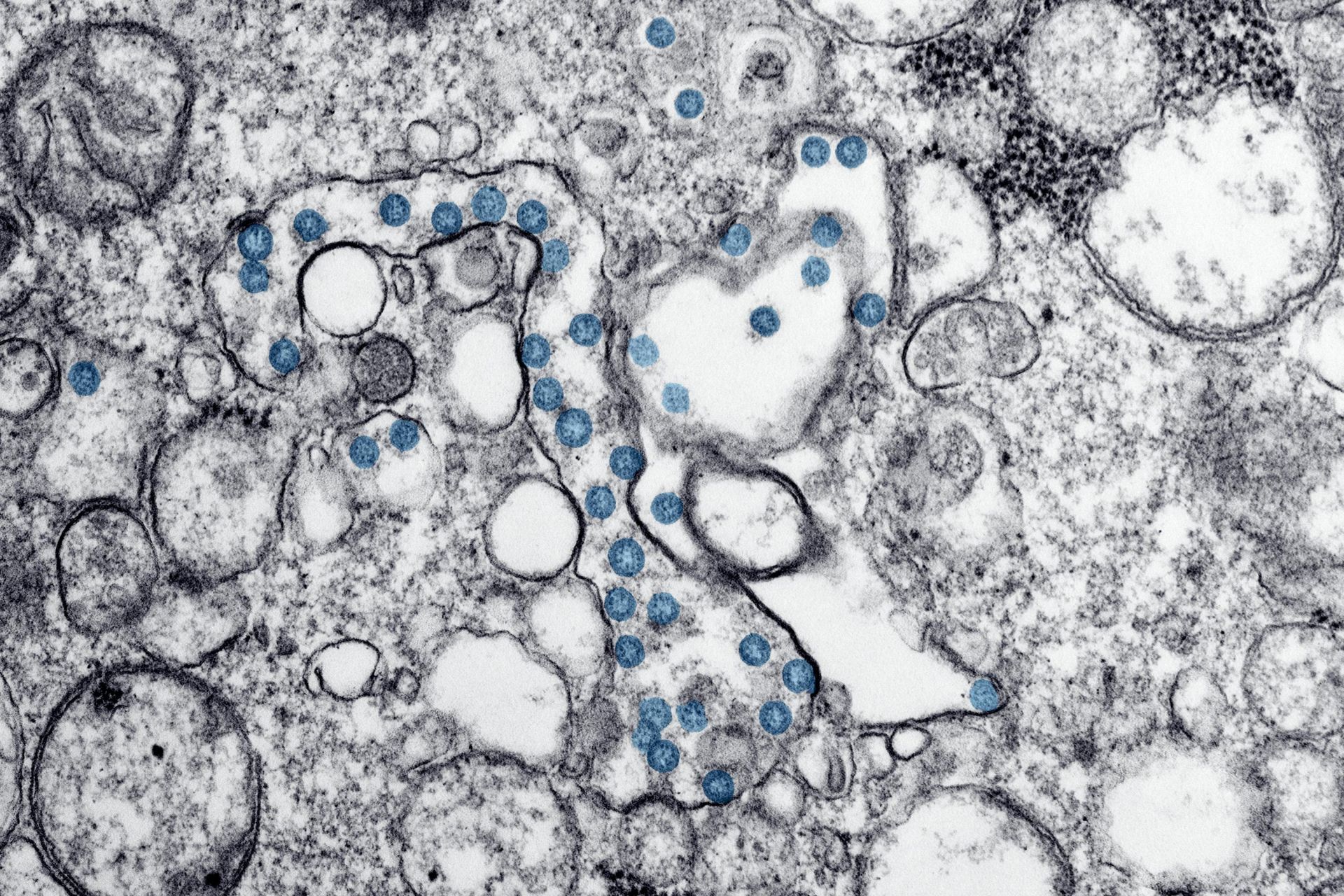

De quoi s'agit-il ? De petits brins d'ARN refermés sur eux-mêmes et dont on ignorait la présence dans notre corps voici encore quelques mois.

Ils ont été découverts par des chercheurs de l'université américaine de Stanford, via l'analyse approfondie de l'ARN présent dans plusieurs centaines de prélèvements humains.

Ces obélisques « ont colonisé, sans qu'on les ait jusqu'alors remarqués, les microbiomes humain et planétaire », résumait fin 2024 leur étude publiée dans la revue Cell.

Cette découverte a suscité un grand écho en raison de la très large présence de ces obélisques et de leur caractère sans précédent par rapport aux structures déjà identifiées par les virologues et les microbiologistes.

Les obélisques, baptisés ainsi à cause de leur structure en forme de tige, peuvent faire penser aux virus. Ces derniers sont généralement constitués d'une séquence d'ARN qui peut parasiter nos cellules en les conduisant à produire de nouvelles versions d'eux-mêmes.

Mais si les virus sont des structures extrêmement simples par rapport aux bactéries, les obélisques sont encore plus basiques : leur séquence ARN est plus courte et, contrairement à la plupart des virus, elle circule librement, sans être contenue dans une capsule faite de protéines.

Les obélisques peuvent aussi faire penser à des molécules identifiées depuis des décennies mais largement méconnues car leur étude s'est largement résumée aux plantes : les viroïdes. Ces derniers sont, eux, des brins d'ARN sans enveloppe.

Des vestiges immémoriaux ?

Mais les obélisques s'en distinguent également, cette fois car ils sont un peu plus complexes. Contrairement aux viroïdes, qui ne savent que se répliquer eux-mêmes, ils apparaissent, tels les virus, en mesure de commander la production de protéines.

Quelles fonctions auraient ces dernières, baptisées « oblines » ? On n'en sait rien et c'est l'une des nombreuses interrogations posées par la découverte des obélisques.

Certains chercheurs jugent probable que ceux-ci jouent un rôle, positif ou négatif, dans notre santé, sans quoi ils ne subsisteraient pas de manière aussi omniprésente en nous. Mais beaucoup restent prudents.

« On a parfois la vision anthropocentrique que les choses sont là parce qu'elles ont un but pour notre organisme : ce n'est pas forcément toujours le cas », souligne M. Majzoub. « Les obélisques sont là parce que l'évolution a fait qu'ils ont réussi à être là. »

Le chercheur rappelle toutefois que certaines structures semblables ont prouvé leurs effets, à commencer par son propre sujet d'étude : le virus de l'hépatite D, en réalité un brin d'ARN circulaire qui ne peut agir que de manière « satellite » en combinaison avec le virus plus complexe de l'hépatite B.

Autre grande question posée par les obélisques : nous donnent-ils des indices sur la manière dont la vie est apparue sur Terre ?

Pour certains experts, les obélisques viennent s'ajouter aux viroïdes pour donner crédit à l'hypothèse d'un « monde ARN » : l'idée que des formes très simples de vie, à base d'ARN, ont existé avant l'apparition de l'ADN.

Ce dernier constitue notre matériel génétique et c'est en transitant par l'ARN, beaucoup moins stable, qu'il est traduit en protéines par nos cellules. Un « monde ARN » serait plus simple mais aussi composé d'organismes infiniment moins complexes que la vie actuelle.

Les obélisques et les viroïdes pourraient, selon certains scientifiques, être « des reliques de la soupe à ARN originelle », rapporte M. Majzoub.

Là encore, toutefois, la prudence est de mise. L'existence des obélisques pourrait aller dans ce sens, mais il est aussi possible qu'ils soient produits de façon aléatoire par les cellules et les bactéries, sans être une subsistance des temps anciens.

Leurs découvreurs restent d'ailleurs mesurés. « Pour l'heure, nous n'avons pas les outils qui nous permettraient d'estimer à quel point les obélisques sont liés entre eux, et donc quel est leur +âge+ », prévient à l'AFP Ivan Zheludev, principal auteur de l'étude. « Je me garderais de spéculer. »

Par Julien DURY / AFP

Commentaires