En 1905, un jeune physicien encore inconnu travaille tranquillement dans un bureau des brevets à Berne, sans se douter que cette année-là allait bouleverser à jamais l’histoire de la science.

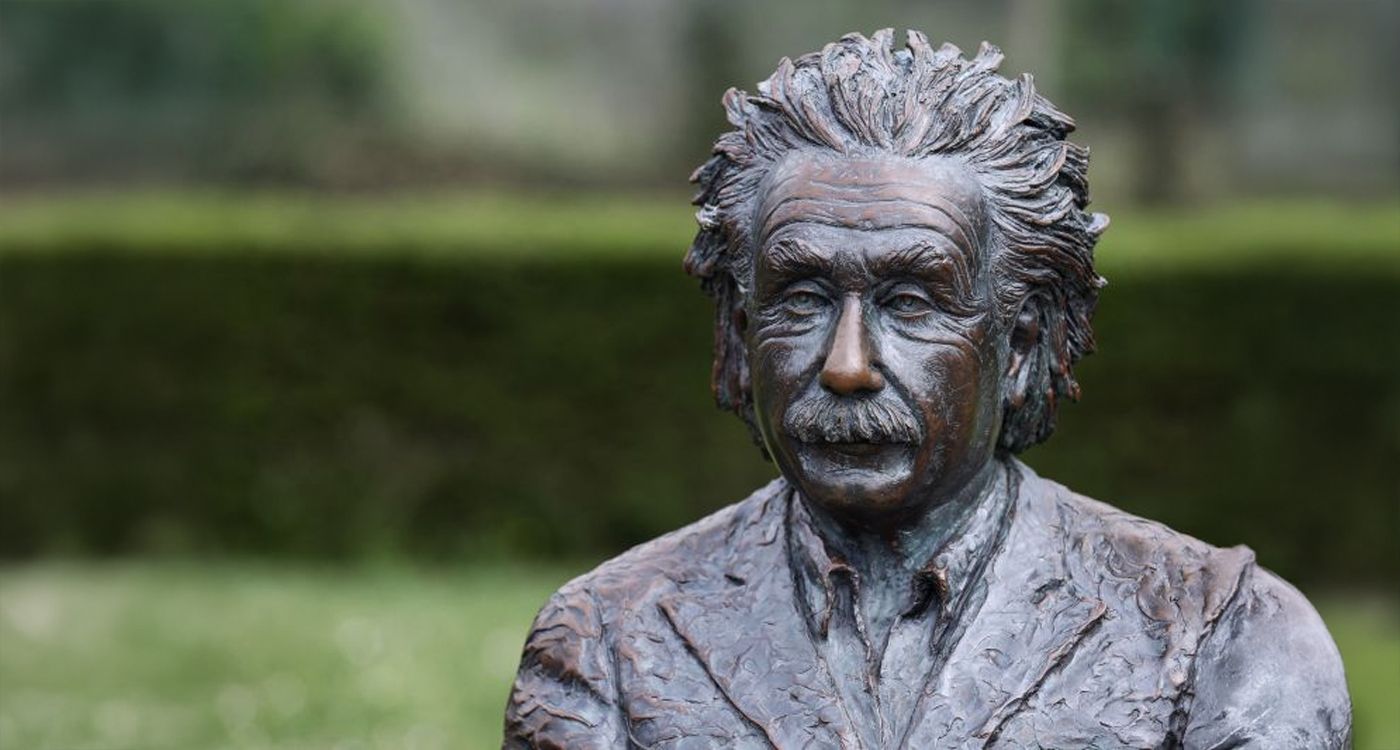

Albert Einstein, né en 1879 à Ulm, en Allemagne, sans titres prestigieux ni reconnaissance académique, publie cette année-là une série de travaux scientifiques qui, peu à peu, vont remettre en question tout ce que l’humanité croyait savoir sur l’univers.

Ses idées, d’abord ignorées, finissent par capter l’attention du monde entier et le propulsent au rang de génie. Mais loin de se contenter de ses découvertes, Einstein utilisera sa notoriété pour défendre des idéaux humanistes, devenant une figure morale tout autant que scientifique.

Fuyant le nazisme en 1933, il s’installe aux États-Unis, où il devient un ardent défenseur de la paix, des droits civiques et de la justice sociale. Aujourd’hui, soixante-dix ans après sa disparition, son héritage continue de résonner, non seulement dans les sciences, mais aussi dans la culture, la philosophie et les combats pour un monde plus juste.

De la théorie à la révolution scientifique

Figure majeure de l’histoire scientifique moderne, Einstein a profondément marqué la physique par ses découvertes révolutionnaires. Son parcours débute modestement lorsqu’il est admis à l’École polytechnique de Zurich en 1896.

Après son diplôme en 1901, il travaille à l’Office des brevets de Berne. C’est dans ce cadre modeste qu’il développe des théories fondamentales qui redéfiniront notre compréhension du monde.

L’année 1905, surnommée l’«Annus Mirabilis» («l’année miraculeuse»), voit Einstein publier quatre articles majeurs dans la revue Annalen der Physik. Ces publications vont bouleverser les fondements de la physique. Parmi elles, l’article sur la relativité restreinte introduit l’équation devenue célèbre: E = mc². Cette formule exprime l’équivalence entre la masse et l’énergie – un concept révolutionnaire. Concrètement, elle montre que la matière peut se transformer en énergie et inversement. Ce principe s’avérera crucial, tant pour la physique théorique que pour des applications concrètes comme les réacteurs nucléaires… ou les armes atomiques – bien qu’Einstein lui-même n’ait pas participé directement à leur conception.

La même année, il publie également des recherches sur le mouvement brownien et l’effet photoélectrique. Ce dernier, qui démontre que la lumière peut se comporter comme un flux de particules (les photons), lui vaudra le prix Nobel de physique en 1921. Ce travail contribue à l’essor de la mécanique quantique, une révolution scientifique parallèle à la sienne.

En 1915, Einstein propose la théorie de la relativité générale, qui redéfinit la gravité. Plutôt que d’être une force, comme l’avait décrit Newton, la gravité devient une courbure de l’espace-temps provoquée par la masse. Une idée radicale, confirmée en 1919 lors de l’expédition de Sir Arthur Eddington, qui observe la déviation de la lumière des étoiles par le Soleil, conformément aux prévisions de la théorie.

Les travaux d’Einstein ont ouvert la voie à des avancées majeures en astrophysique, de la compréhension des trous noirs à l’expansion de l’univers. Leur impact se fait encore sentir aujourd’hui, enrichissant sans cesse notre exploration du cosmos.

Un combat pour la paix et la justice

Face aux grands bouleversements politiques et sociaux du XXe siècle, Einstein s’est distingué non seulement par ses découvertes scientifiques, mais aussi par son engagement moral et humaniste.

En 1933, lorsque le nazisme s’empare du pouvoir en Allemagne, il quitte le pays et renonce à sa citoyenneté. Ce départ marque le début d’un engagement pour la paix et la démocratie. Il s’oppose fermement à la guerre, déclarant: «L’humanité doit mettre fin à la guerre avant que la guerre ne mette fin à l’humanité.»

Conscient des dangers d’un monde sans régulation, il appelle à la création d’un gouvernement mondial, seule garantie, selon lui, d’une paix durable. Paradoxalement, bien qu’hostile à la guerre, Einstein cosignera en 1939 une lettre à Franklin D. Roosevelt alertant sur les avancées nucléaires de l’Allemagne nazie – une lettre qui jouera un rôle dans le lancement du projet Manhattan.

Aux États-Unis, il s’engage également pour les droits civiques. Il combat le racisme et soutient activement les mouvements pour l’égalité des Afro-Américains. Son amitié avec le chanteur et militant Paul Robeson ainsi que ses nombreuses prises de parole témoignent de cet engagement. Il déclare un jour: «Le racisme est une maladie de l’homme blanc, plus difficile à guérir que la tuberculose.»

Einstein s’indigne aussi des injustices dans le monde entier. Pour lui, science et éthique étaient indissociables. Comprendre l’univers ne suffisait pas: il fallait aussi interroger notre place dans celui-ci, et notre responsabilité envers les autres. Il affirmait: «La science sans la religion est boiteuse, la religion sans la science est aveugle.»

Dans sa pensée, la vérité scientifique devait toujours être accompagnée d’une réflexion morale.

Un héritage au-delà des équations

Albert Einstein s’est éteint le 18 avril 1955 à Princeton, dans le New Jersey. Mais soixante-dix ans plus tard, son héritage continue d’éclairer le monde. Il n’a pas seulement redéfini les lois de l’univers, il y a aussi inscrit une conscience.

Son œuvre nous enseigne que la véritable grandeur de la science réside dans sa capacité à servir l’humanité. Et que la curiosité, alliée à la compassion, peut changer le cours de l’histoire.

Commentaires