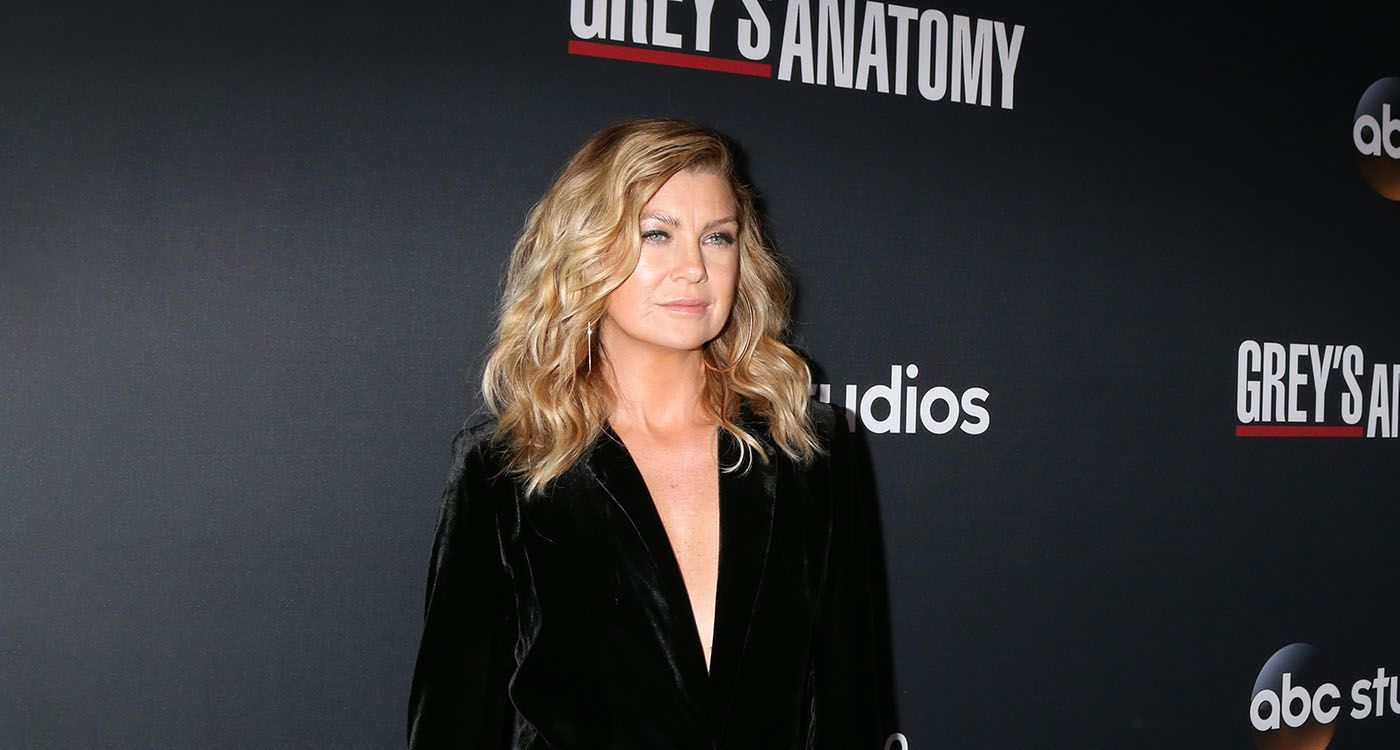

Après deux décennies dans Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo effectue un retour marquant avec Good American Family, un thriller psychologique inspiré de faits réels. Diffusée dès le 16 avril sur Disney+, la série soulève des questions troublantes sur l'identité et la vérité.

Après 20 ans à sauver des vies dans le rôle-titre de Grey's Anatomy, l'actrice Ellen Pompeo change de registre avec Good American Family, série angoissante inspirée de faits réels où elle incarne une mère adoptive troublante, un «grand défi» espéré «depuis un moment».

Diffusé depuis mars aux États-Unis et à partir du 16 avril sur Disney+, ce thriller haletant retrace un fait divers très connu outre-Atlantique, en explorant les différents points de vue de ses protagonistes.

On y suit Kristine (Ellen Pompeo) et Michael Barnett (Mark Duplass), parents modèles de trois garçons qui décident d'adopter Natalia Grace (Imogen Faith Reid), une orpheline ukrainienne de 7 ans, atteinte d'une forme rare de nanisme. Mais des doutes émergent concernant la fillette, accusée d'être en réalité une adulte...

L'affaire a déjà fait l'objet d'une série documentaire (L'Énigme Natalia Grace sur Max), dont Ellen Pompeo avait eu beaucoup d'échos, comme l’a expliqué à l'AFP l'Américaine de 55 ans, de passage à Paris en mars.

«Ce qui m'a marquée, c'est que tous ceux qui m'ont parlé du documentaire avaient une opinion différente concernant ce qui s'est passé. Après avoir lu le scénario, j'ai discuté avec la scénariste, Katie Robbins, qui m'a expliqué avoir eu le même ressenti (...) j'ai pensé que c'était une bonne raison de raconter cette histoire.»

Pour son premier rôle depuis sa mise en retrait, en 2023, de Grey's Anatomy, la star s'est glissée dans la peau d'une femme manipulatrice et maltraitante, aux antipodes de Meredith Grey, la chirurgienne qu'elle incarnait exclusivement depuis 2005.

«C'était assez dur d'aller dans ces endroits sombres et d'être si méchante. J'ai perdu un ami très proche juste avant le tournage, c'était très soudain. J'étais très triste et en colère, donc cela m'a beaucoup aidée.»

«Très intense», la série lui a apporté le «grand défi» qu'elle réclamait «à l'univers». Mais «je suis heureuse de ne jamais revisiter» ce personnage, dit en riant celle qui a aussi officié comme productrice exécutive.

«Privilège»

«Le fait de m'être retirée de mes responsabilités dans Grey's Anatomy et d'y passer beaucoup moins d'heures m'a permis de prendre plus de temps pour préparer ce rôle», relate-t-elle.

«Reconnaissante», elle entend poursuivre encore «un peu» son travail sur la série médicale à la longévité record, tout en restant ouverte à de nouveaux horizons. «Ce qui est génial quand on vieillit en tant qu'actrice, c'est que les rôles proposés sont plus intéressants et plus complexes.»

Loin de regretter une carrière cantonnée à l'hôpital fictif et glamour de Seattle, l'actrice aperçue en 2002 dans Arrête-moi si tu peux et en 2004 dans Friends assume totalement d'être «identifiée comme Meredith Grey».

C'est «un privilège» de jouer un personnage «aussi adoré et emblématique» – au point d'avoir donné son nom à l'un des chats de la chanteuse Taylor Swift –, estime-t-elle.

«J'ai signé pour ça et j'ai fait ce choix, ça a été extraordinaire pour ma vie», insiste Ellen Pompeo.

Engagée dans la lutte pour l'égalité salariale, elle avait annoncé en 2018 poursuivre Grey's Anatomy encore deux saisons pour 20 millions de dollars chacune, devenant l'actrice télé la mieux payée pour une série dramatique.

Féministe, portée par un casting ayant toujours fait la part belle aux minorités, Grey's Anatomy s'est plus généralement distinguée depuis sa création par ses valeurs progressistes.

Sa créatrice Shonda Rhimes, à l'origine notamment de Bridgerton, «continue d'être inclusive et de raconter des histoires inclusives», salue l'actrice, à l'heure où le président Donald Trump tente de démanteler les programmes de promotion de la diversité dans tous les secteurs de la société américaine.

«C'est incroyable ce qui se passe aux États-Unis. Il n'y a pas de mot», déplore Ellen Pompeo. «Le gouvernement peut dire ce qu'il veut» et invisibiliser «les femmes ou les personnes de couleur», dire que «les transgenres n'existent pas», mais «on ne peut pas effacer l'histoire».

Avec AFP

Commentaires